夕刊サライは本誌では読めないプレミアムエッセイを、月~金の毎夕17:00に更新しています。木曜日は「旅行」をテーマに、角田光代さんが執筆します。

文・写真/角田光代(作家)

かつてひとり旅をくり返していた20代から30代にかけて、私の旅のルールは「一度旅した国は再訪しない」だった。世界は広くて、私には時間的にも経済的にも限度だらけ。同じ地を再訪するより、訪れたことのないところに行こう。そう思っていた。

そのモットーを捨てたのは、40歳になってからだ。仕事でかつて旅した土地に行くことも増え、そうして行ってみると、10年、15年ぶりに訪れるその土地を、知っているなどとはとても言えないことに気づいたのだ。再訪どころか、まったく未知の、はじめて旅するような場所としか、思えない。

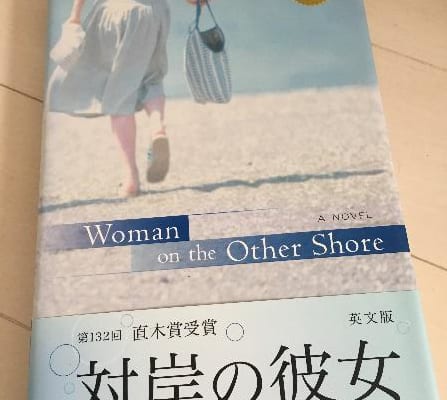

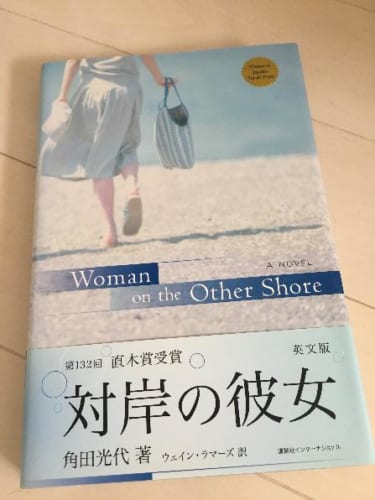

それをまざまざと思い知ったのは、ニューヨークだった。2008年、拙著『対岸の彼女』の英語版が出たときに、その宣伝活動として、ニューヨークとシアトルを訪れた。いくつかの大学を訪れ、日本文学を勉強する学生たちと話したり、トークイベントをしたりした。

2005年に直木賞をいただいた『対岸の彼女』の英語版『Woman on the Other Shore』。残念ながら、今回はニューヨークの旅行写真がありませんでした。

ニューヨークは22歳のときに旅した。そのときは19年ぶりの再訪だった。仕事で会う人たちや、レストランなどで、ニューヨークははじめてかと何度も訊かれ、「19年前に来た」と答えながら、その答えの馬鹿馬鹿しさに内心で呆れていた。

何ひとつ覚えていない。と、いうよりも、ものすごく変わったのだ。私のずっと住んでいる東京だって、19年の歳月を経て訪れたら、「どこだ、ここは?」となるだろう。しかも22歳の私はたった1週間、びくびくと限られた場所だけを移動していただけ。覚えているはずがないのだ。

ニューヨークがこの19年でもっとも変わったのは、安全さだろう。かつてのガイドブックには立ち寄ってはいけないエリアや、地下鉄で下りないほうがいい駅などが書かれていた。地下鉄も落書きだらけで、乗るだけで緊張した。ところが、ある時期にニューヨークは激変した。まったくべつの街かというくらい、安全な街になった――と、これはニューヨーク在住の友人から聞いた。

仕事の合間の空き時間に、街を歩いた。通りの両側を背の高いビルが建ち並び、だから車道や歩道が日陰になっている、その感じが、歩いているとだんだん懐かしいように思えてきた。まったく見も知らぬ街なのに、公園のベンチや、博物館の入り口や、昔の記憶と重なるような気もしてくる。22歳のあのときは、なんと心細かったのかと思い出す。そしてなんともの知らず――いや、旅知らずだったのか。お金がなくて、レストランの値段が異様に高く感じられて、しかもチップの計算がうまくできなくて、だんだんレストランに入るのがおっくうになり、中華街に行ったり、デリで惣菜を買ってきてホテルで食べたりした。何がおもしろいのかまったくわからないまま、でも、旅の興奮だけは感じていた。

19年後、ニューヨーク在住の日本人とアメリカ人編集者がともにいてくれるから、食事で困ることはなかった。評判の店に連れていってもらい、チップの計算もやってもらった。おいしくて、楽しかった。22歳の自分がかわいそうに思えてくる。この街は、この街に住む友だちや知り合いがいないと、それからちょっとばかりお金がないと、楽しめないんじゃないかな、と言ってあげたくなる。あ、それから、美術だとか建築だとか、演劇だとかダンスだとか、何かしらに興味がないと、やっぱりおもしろくないんじゃないかな、とも。

再訪する旅は、若くて、今よりも輪をかけたほどの無知で、びくついたみっともない自分とも再会してしまうらしいと、この19年ぶりのニューヨークで私は知ったのだった。

文・写真/角田光代(かくた・みつよ)

昭和42年、神奈川県生まれ。作家。平成2年、『幸福な遊戯』で海燕新人文学賞を受賞しデビュー。近著に『私はあなたの記憶の中に』(小学館刊)など。