『サライ』の好評連載の「半島をゆく」は、1月号から能登半島に舞台を移しました(最新号では、源氏との戦いに敗れて配流された平時忠、七尾市のお熊甲祭に迫っています。最新号の情報はこちら)。同連載と連動しているのが、この歴史解説編。前回に引き続き、三重大学教授で、戦国期がご専門の歴史学者・藤田達生さんに、連載を執筆する安倍龍太郎さんとの旅行記を執筆していただきました。

能登七尾は、一度は訪ねたい「北国の小京都」である。安部龍太郎さんの直木賞受賞作『等伯』の主人公で桃山時代を代表する画人長谷川等伯(1539〜1610年)は、能登七尾城主畠山氏に仕える武士・奥村宗道の子として誕生した。

幼少期に、等伯は染め物業を営む七尾城下町の職人長谷川宗清に養子入りする。長谷川家は、代々染色業を営む傍ら、仏画を描くことを家業としていた。現に、養父はもちろん養祖父の仏画も伝存しており、最近になって発見されたものもあるという。戦国時代の身分制度は、江戸時代とは異なってゆるやかで、身分間の移動は比較的容易だった。

私たち一行は、七尾城跡から石川県立七尾美術館に向かった。折よく展覧会「絵のちから~近世から現代作家まで~、等伯に続く長谷川派の絵師たち」が開催されており、学芸員の北原洋子さんの心細やかな解説からは、能登には等伯以来、現代につながる画人たちの確かな脈流があることを学んだ。

もちろん「半島をゆく」の型画担当で珠洲市ご出身の西のぼるさんも、この正統的後継者の一人でいらっしゃることはいうまでもない。

↑七尾市教育委員会の善端直さんの解説を聞く安部龍太郎、藤田達生両氏。

七尾時代の等伯は信春と名乗り、現在知られている作品は20歳代後半から33歳頃までのもので、能登を中心に石川・富山両県の日蓮宗関係寺院で十数点確認されているそうである。

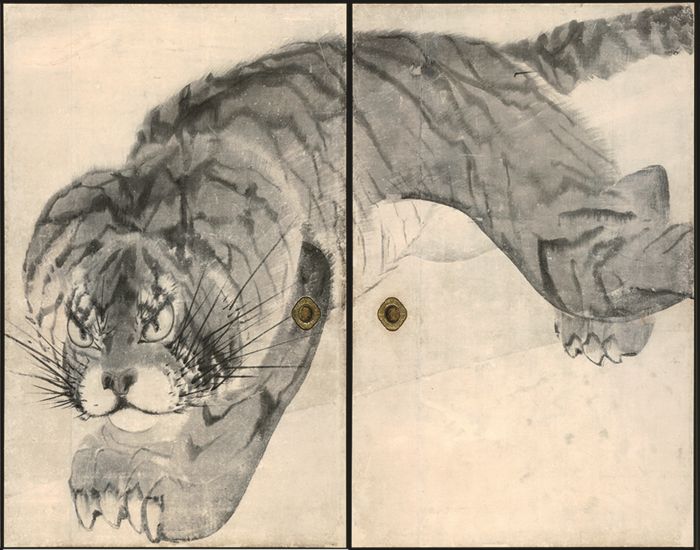

これらの作品には、いずれも袋型の「信春」印が捺されている。仏画を得意とする等伯は、熱心な法華信者だったのである。等伯は養父から画業を学んだと思われるが、展示されている作品を比較すると、素人目にも群を抜く実力のほどが伝わってきた。

等伯が能登をあとに京都に向かったのが33歳の時だった。世話になった養父母が相次いで亡くなり、それを機に中央画壇を目指したと思われる。当時の能登と京都の間には、七尾城主畠山氏を介して太いパイプで結ばれていた。政治・経済・文化などあらゆる面で、畠山氏が京風を積極的に取り入れようとしたからだ。等伯が遅咲きながらも京都でその才能を遺憾なく発揮できたのも、畠山氏の人脈が関係しているのかもしれない。

等伯の長谷川家は、城下町のどこにあったのだろうか。近年、七尾城や七尾城下町については、地元七尾市教育委員会の調査をもとに、全国的に研究者の関心が寄せられており、貴重な成果が得られている。城下町の特徴としては、城郭と同様にその範囲がきわめて広大であること、畠山氏時代・上杉氏時代・前田氏(利家・城代康勝の二期)時代と、遺構からは中世から近世初頭に至る豊かな痕跡が認められることである。

城下町の発掘調査によると、畠山氏時代の遺構として大手道に沿った古屋敷町からは埋甕遺構が検出され、染物屋などの職人町の存在が想定されている。その推定年代は16世紀第2四半世紀というから、まさしく等伯の少年時代と重なる。いささか大胆ではあるが、ここに長谷川家の存在を想定してもよいのではあるまいか。

先に、能登と京都の結びつきの強さについて触れた。これは直接的には日本海の舟運を利用してのものである。七尾城跡のビューポイント袴越で七尾市教育委員会の善端直さんから、前田氏が七尾城から移転した小丸山(所口)城の位置を教えていただき、「随分と海に近い小山だな」と思ったのだが、その南麓に中世の守護所があり、所口湊を外港とする中世能登を代表する政治都市府中が存在していたことがわかっている。

善端さんのご研究によると、16世紀後半までは七尾城と府中守護所が併存していたそうである。七尾湾に面する能登府中には守護所と守護代所の両館が並立し、その周囲に方格(正方形)地割が施され、家臣団屋敷や安国寺・大寧寺などの寺院が営まれた。まさしく流通の結節点というべき府中を経由して、七尾城下町に京都の情報が入ってきたと推測される。おそらく等伯も、家業を介して府中となんらかの関係をもっていたことだろう。

ところで、以前から等伯の代表作「松林図屏風」(国宝、東京国立博物館所蔵)をみるたびに気になっていることがあった。浮かび上がるような松の群生は心象風景に違いない。厳しい京都の画壇にあって常によき理解者だった千利休の突然の死、そして後継者として愛育した26歳の子息久蔵の死、これらの度重なる痛恨事を乗り越えようとする画人の心を、ただひたすら描き込んだものと理解していた。

それにしても、リアルな筆致に思えてしかたがないのである。素人ながら、長らくこの違和感が奥歯に挟まっていたのだった。この謎を解く小さな発見が、私にとって今回の能登半島の旅のひとつの成果となった。一日目は山城歩きを堪能し、二日目と三日目は半島の海岸線をひた走った。車窓からは、なんと何度となく「松林図屏風」の風景に出会ったのである。

やはり、代表作は故郷能登の原風景だったと確信した。50歳に達した等伯にとって、能登の海はかつて青雲の志を抱いた頃の象徴的な場ではなかったか。何度となく、青年等伯は府中の砂浜から七尾湾を航行する船舶を眺め、京都から来る文人や美術品に瑞々しい感情を抱いたのではあるまいか。京好みの畠山氏が育んだ能登の文化が、等伯その人を世に送ったのだ。思わず私は、400年の歴史を遡って妄想した。

それにしても、山紫水明とはよく言ったものである。二日目の早暁、老舗旅館の一室からは紫雲たなびく能登の峰々、そして端正な能登島の島影、まるで一幅の絵画のような風景を心ゆくまで鑑賞することができた。等伯の過ごした能登の風景は、現代に至る実に豊饒な画人山脈を育んだのである。

文/藤田達生

昭和33年、愛媛県生まれ。三重大学教授。織豊期を中心に戦国時代から近世までを専門とする歴史学者。愛媛出版文化賞受賞。『天下統一』など著書多数。