文/澤田真一

かの徳川家康は、近代以降の大衆からは、どちらかというと嫌われていた。それは江戸幕府を倒した明治新政府が印象操作をしたということもあるが、じつは最大の理由は、彼が恐るべき「吝嗇家」つまり「ケチ」だったからだ。

便所紙ひとつの紛失も許さず、着物の新調を勧めた女中を叱る。黄ばみが目立たず長く履けるという理由で、薄黄色の褌を着用する。一方でつぎはぎだらけの羽織を着ていた鳥取の盟主・山名豊国を褒め称える……。

家康の吝嗇家としての逸話は非常に多いが、じつはそれこそが、彼を天下人たらしめた原動力だったとも考えられるのだ。

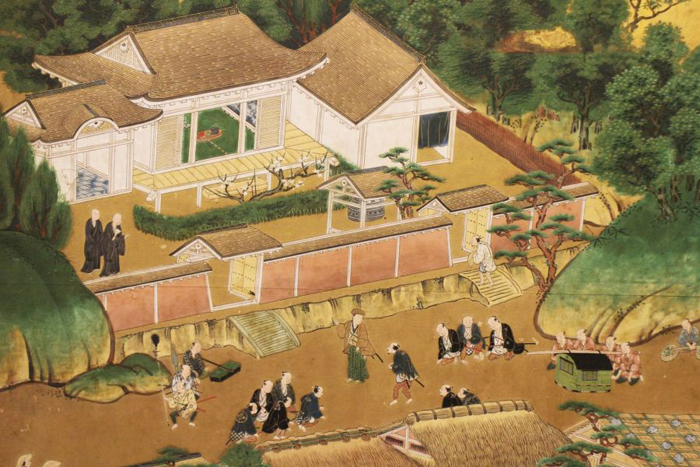

静岡県静岡市にある臨済寺 撮影/澤田真一

三河生まれの松平竹千代、のちの徳川家康は、少年期から青年期にかけてを駿河(今の静岡県静岡市)で過ごした。いわゆる“人質”だった。

当時の東海道の太守といえば、今川義元である。松平氏は地方の小豪族に過ぎず、織田氏か今川氏のどちらかに味方しなければすぐに潰されてしまうような勢力だったのだ。

人質の命は、主君の意向で簡単に左右される。もし松平が今川に対抗すれば、竹千代は首を刎ねられる。だが一方、今川にとっての竹千代は貴重な人材でもあった。上手く育てれば、20年後は優秀な譜代の家臣になるからだ。

だからこそ、義元は竹千代に武将としての英才教育を施した。今川の軍師でもある太原雪斎が建立した臨済寺に竹千代を入れ、当時最新の軍事知識や戦争戦術を叩き込んだ。戦国時代の寺は、軍人養成機関でもあったのだ。

さらに義元は、竹千代元服の際、彼の“烏帽子親”になっている。そして義元の「元」の字を彼に移植し、松平元康と名乗らせた。今川時代の徳川家康は、エリートとしての将来が保証された士官候補生だったのだ。もちろん、そういう立場であるという自覚は、家康にもあった。

関ヶ原古戦場 撮影/澤田真一

そんな家康は、若い時から「蓄える」男だった。財産にしろ知識にしろ、毎日こつこつと蓄えてこそ、いずれ大きなものになると信じていたようだ。

生涯読書を欠かさず、執政のヒントも過去の文献から得た。家康の強さの一端は「読んで蓄える能力」に支えられていたと言っても過言ではない。

だがそんな人物も、生涯に何度かピンチを経験している。最大のものは三方ヶ原の戦いだ。野戦では戦国有数の強さを発揮した家康だが、甲斐の名将・武田信玄の前では散々なまでに敗北した。

これは当初、浜松城に籠城して信玄を待ち構えるはずだったものが、信玄の策略に乗り城外へ出てしまったという経緯によるものだ。信玄という男は攻城戦を好まず、代わりに敵軍を広々とした戦場に誘い出すという戦術を多用したのだ。

甲斐の虎の罠にはまった家康は、討死寸前の大敗北を喫する。だが、彼の人生の中ではこの経験がプラスになった。三方ヶ原の戦い以降、戦闘指揮官としての家康は、往年の信玄のような色合いを見せるようになる。それはまるで、遠征中に命を落とした信玄が家康に取り憑いたかのように。

信玄は野戦の中に謀略を織り交ぜることも得意としていた。このスタイルは、家康が関ヶ原に持ち込むことによって昇華を遂げる。だが、それはすべて家康自身に備わっていた「蓄える力」があってのこと。

家康はまさに「負けて蓄える男」でもあったのだ。

静岡県静岡市にある駿府城 撮影/澤田真一

そんな家康が晩年の地に選んだのが、駿河だった。

家康は、成り上がり者である豊臣秀吉のように「豪華絢爛な都を作ろう」という発想は持っていなかった。江戸城よりも巨大な天守閣を持っていたと言われている駿府城だが、それでも秀吉の大坂城よりは遥かに地味な印象だ。

それは「必要以上の出費はしない」という意識が、家康の中で厳格に君臨していたからだろう。もっと言えば「使うよりも貯める」「捨てるよりも再利用する」という発想である。

そしてその考え方でいれば、人質時代の思い出を「苦々しいもの」として完全に消し去ることはない。むしろ様々な現象から、様々なヒントを拾い集めて、自分のなかに蓄積していける。

静岡県浜松市の浜松城にある家康像 撮影/澤田真一

家康を天下人にしたのは、やはり「蓄える力」だったのだ。そしてそれは、混沌とした現代を生きる我々にとっても、生き方の大きなヒントになり得るものであろう。

取材・文/澤田真一

フリーライター。静岡県静岡市出身。各メディアで経済情報、日本文化、最先端テクノロジーに関する記事を執筆している。