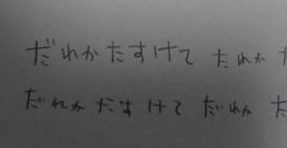

リビングで妻が寝て、ペットの犬が寄り添う

半分ほどの体重になった妻は、住み慣れた自宅に入ると、泣き崩れたという。

「4か月の入院は辛かったと思います。“うちに帰れて嬉しい。ありがとう”と幼い女の子みたいに泣いているんです。犬(マルチーズ)が大喜びして迎えている。在宅医療は、ヘルパーさん、看護師さんが週に2〜3回来るとはいえ、末期がんの患者を一人にするわけにはいかない。早期退職制度を使って会社を辞めました」

在宅介護は「地域包括支援センター」とつながり、医療・看護・介護の連携をとりながら進めていく。

「がんは痛みを伴う病気なので、医療用麻薬の投与が必須。妻を担当したお医者さんが、薬に詳しい人で助かった。あとは息子のサポートがありがたかったな。“お母さんが近い将来、死ぬ”と分かったら、当時の彼女とササっと結婚。その後、お嫁さんから妊娠したと言われ、妻の生きる希望につながったんじゃないかな」

当時、息子は27歳。大学院卒業後、IT関連会社に勤務しており、昼も夜もなく働いていたのに、母親の一大事となると、動きは早かったという。

「一人っ子で甘やかして育てたから、ぼーっとしていると思ったけれど、お母さんのために色々考えたんでしょうね。“楽しいことがあれば、長生きできるよね”と言っており、自分以外の他人のために動くことができる男になったんだと、そういう姿を見せてくれるのが何よりの親孝行だと思いました」

妻のベッドはリビングに置かれた。担当した看護師さんが「とにかく歩いて。立ち上がることが大切」と妻をサポートした。

「人間って、直立二足歩行の生き物でしょ。だから、立ち上がることが大切みたいですね。余命1か月と言われたのに、家に帰ってから4か月も生きられた。お互い、仕事で家を空けることが多かったから、あれほど夫婦で一緒にいたことはありませんでした」

洋治さんは妻のベッドの隣で眠り、妻の足元には犬がいた。

「小さな惑星で肩を寄せ合っているような感じ。妻ととっておきのワインを飲んだこともあったな。“末期がんなのに、家でお酒を飲むっていいね”と。息子がよく顔を見せてくれたのもありがたかった。死んでいくお母さんを見るのは辛いだろうに、忙しい合間を縫って来るんですよ。こっちは息子の仕事の邪魔をするつもりはない。でも、母親が気になるんでしょうね。そういう優しさを見せてくれて、とても嬉しかった」

妻は最後まで頑張った。“この私があなたにシモの世話をさせるものか”と、立ち上がる。そこに犬がついていくんです。孫の顔を見ることはできなかったが、「幸せだった。ありがとう」と眠るように旅立っていった。

【「まさか自分ががんになるとは思わなかった」……その2に続きます】

取材・文/沢木文

1976年東京都足立区生まれ。大学在学中よりファッション雑誌の編集に携わる。恋愛、結婚、出産などをテーマとした記事を担当。著書に『貧困女子のリアル』 『不倫女子のリアル』(ともに小学館新書)、『沼にはまる人々』(ポプラ社)がある。連載に、 教育雑誌『みんなの教育技術』(小学館)、Webサイト『現代ビジネス』(講談社)、『Domani.jp』(小学館)などがある。『女性セブン』(小学館)などにも寄稿している。