相続が発生すると、大切な人を亡くした悲しみの中で、現実的な手続きも並行して進めていかなければなりません。しかし、相続には期限が設けられているものも多く、放置すると不利益となるリスクがあります。

今回は、相続手続きの主な「期限」や「必要書類」、そして実際の流れや注意点について見ていきましょう。初めての相続で何から手をつけてよいかわからない方に向けて、順を追ってご説明します。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

相続手続きはいつまでに? まず知っておきたい期限の基本

自分でできる? それとも代行を頼むべき?

相続手続きの流れをステップで解説

書類は何が必要? 手間取らないためのチェックリスト

手続きを放置した場合のリスクとは

まとめ

相続手続きはいつまでに? まず知っておきたい期限の基本

相続手続きには、「期限」が定められているものがいくつかあります。期限を過ぎるとペナルティや余計な負担が生じることがあるため、まずは期限を把握しておくことが重要です。

相続手続きの「期限」は何を指す?

相続に関する期限には、主に次のようなものがあります。

・死亡届の提出:死亡の事実を知った日から7日以内(市役所等に提出)

・準確定申告(被相続人の確定申告):死亡の翌日から4か月以内

・相続放棄・限定承認の申述:相続開始を知った日から3か月以内

・相続税の申告・納付:相続開始から10か月以内

それぞれの手続きには目的があり、例えば相続放棄は期限内に家庭裁判所へ申し出しなければ、自動的に相続を承認したとみなされます。

期限を過ぎたらどうなる? 罰則や不利益はある?

期限を過ぎてしまった場合、以下のような不利益が生じる可能性があります。

・相続放棄の期限切れ → 借金などの負の遺産もすべて相続することになります。

・相続税の申告期限超過 → 延滞税・加算税が発生します。

・名義変更の放置 → 不動産の売却や処分ができません。

中には取り返しのつかないものもあるため、スケジュール管理は非常に重要です。

延長や例外の可能性はあるのか?

災害や、やむを得ない事情などによっては、家庭裁判所に申し立てを行なうことで、相続放棄などの期限を延長できる場合や、税務署で申告期限の延長を認められる場合もあります。

ただし、いずれも「自動的に」延長されるわけではなく、事前に申し立て・相談が必要となります。

自分でできる? それとも代行を頼むべき?

相続手続きは、法的書類や公的手続きが多く、人によっては非常に煩雑に感じるかもしれません。自力で進めることも可能ですが、必要な知識や準備が求められます。

相続手続きは自分でできる? 必要な知識と準備

戸籍の収集や財産の把握、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成など、するべきことはたくさんありますが、すべてを一人で行うことは可能です。しかし、相当な時間を要することと、ミスや不備があると名義変更や相続税の手続きに支障が出ることも考えられます。

専門家に依頼すると費用が掛かりますが、知識に不安がある場合には、部分的に専門家に依頼するのも選択肢の一つです。

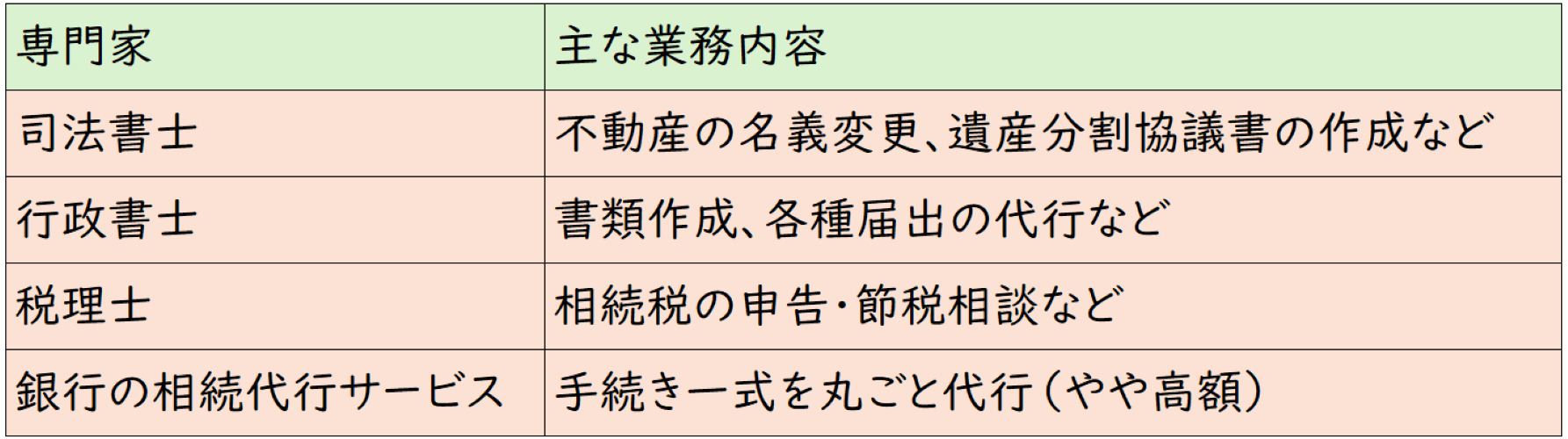

代行サービスの種類と選び方(司法書士・行政書士・税理士・銀行)

相続に関する主な専門家とその役割は以下の通りです。

<図表1>

信頼できる専門家を選ぶためには、複数の事務所で無料相談を受けて比較するのがおすすめです。

費用相場と「安く抑えるコツ」

費用相場の一例としては以下のとおりです。

・司法書士による不動産名義変更:約5万~10万円

・銀行のフルサポート:約20万~50万円以上

費用を抑えたい場合は、必要な部分だけを専門家に依頼し、その他は自力で対応することが有効です。

相続手続きの流れをステップで解説

ここでは、実際の相続手続きの全体的な流れを5つのステップにまとめてご紹介します。

ステップ1:遺言書の有無を確認する

まず、遺言書があるかを確認しましょう。自筆証書遺言を法務局に預けることなく自宅などで見つかった場合は、家庭裁判所で「検認」が必要です。公正証書遺言がある場合は、すぐに内容に沿って手続きを進められます。

ステップ2:相続人の調査と戸籍謄本の取得

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。これは予想以上に手間がかかる作業です。

ステップ3:財産目録の作成と評価

相続対象となる財産をすべて洗い出し、預貯金・不動産・株式・負債などを含めた「財産目録」を作成します。不動産の評価は路線価や固定資産税評価額をもとに算出することが一般的です。

ステップ4:遺産分割協議と書類作成

相続人全員で遺産の分け方を話し合い「遺産分割協議書」を作成します。全員の署名と実印、印鑑証明が必要です。

ステップ5:名義変更・登記・口座解約の手続きへ

協議がまとまったら、不動産登記の変更や銀行口座の名義変更・解約など、各種名義変更手続きに移ります。

書類は何が必要? 手間取らないためのチェックリスト

相続手続きで必要となる書類は多岐にわたります。あらかじめ整理しておくことで、スムーズに進められます。

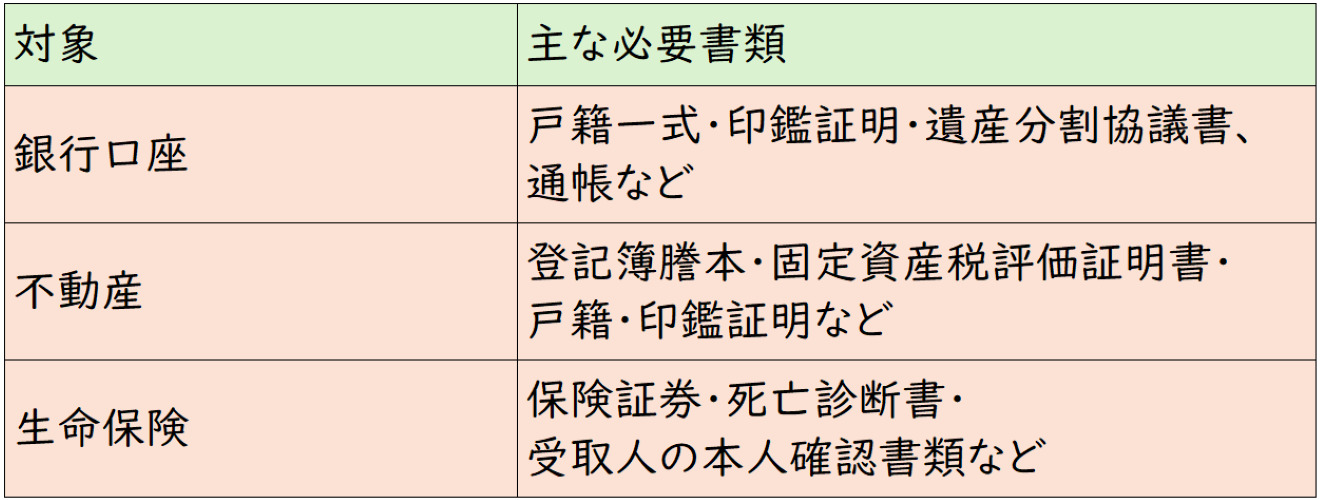

銀行口座・不動産・保険それぞれに必要な書類一覧

主な必要な書類について以下の表にまとめました。

<図表2>

法務局・市役所で入手すべき書類とは?

・戸籍謄本・除籍謄本:市区町村の役所

・印鑑証明書:市区町村の役所

・登記簿謄本:法務局

・不動産の評価証明書:市区町村の役所

必要書類は事前に一覧でチェックしておきましょう。

「戸籍謄本」は何通必要? 注意点と取り寄せ方法

戸籍は銀行や法務局などに提出する際に原本提出が求められることも多く、複数通の用意が必要になる場合があります。提出先の数によりますが、一般的には5~10通ほど用意することになるようです。

郵送での取り寄せや、本籍地の役所での取得が可能です。

手続きを放置した場合のリスクとは

相続手続きを後回しにしてしまうと、将来思わぬトラブルにつながる可能性があります。

相続登記を怠った場合の法的・税務上のペナルティ

2024年4月から、相続登記が義務化されました。正当な理由なく3年以内に登記を行わなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

名義が故人のままだと起こる問題

不動産が被相続人名義のままだと、売却・担保設定・建て替えなどの手続きができません。将来的に所有者不明土地となるリスクもあります。

将来の相続人への影響も

手続きを怠ると、次の相続で関係者が増えて話がまとまりづらくなることも起こりえます。二次相続・三次相続を見越して、早めの対応を心がけましょう。

まとめ

相続手続きは、期限や必要書類が多く、煩雑になりがちです。しかし、重要なポイントを押さえ、順を追って進めていけば着実に対応できます。

時間に余裕のない手続きもあるため、必要に応じて専門家の力も借りながら、早めに着手することが大切です。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)