歳をとるというのは厄介なものですよね。周りからは、年相応に物知りなどと思われたりして……。うっかり漢字の読み⽅なんか間違えたりしますと、とっても恥ずかしい思いをするなんてこともあるかもしれません。

脳の⽅は、若い時のようにパッパと記憶中枢からひっぱり出せなくなってきているかもしれませんが、「歳をとってきちゃって、なかなか思い出せなくて……」なんて⾔い訳をするようでは、サライ世代の沽券に関わる?

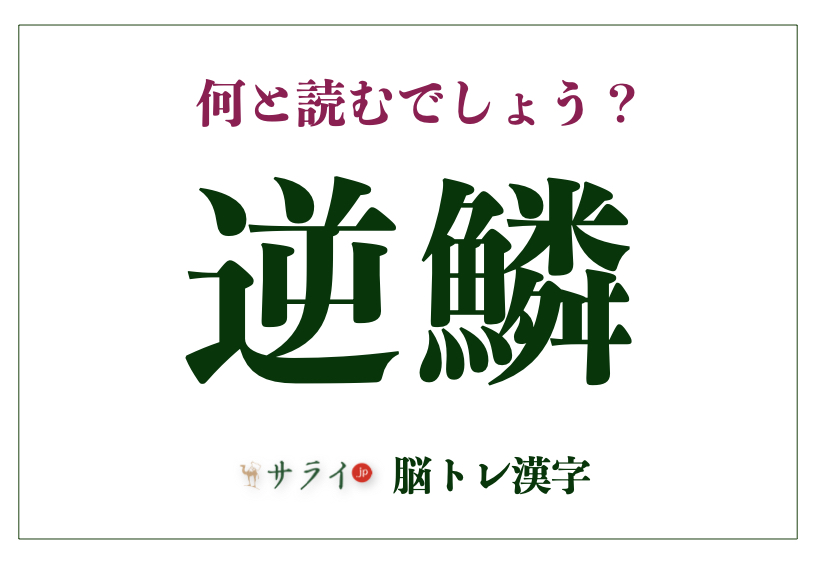

「脳トレ漢字」今回は、「逆鱗」をご紹介します。知っているようで知らない、奥深い世界を一緒に旅してみましょう。

「逆鱗」は何と読む?

「逆鱗」の読み方をご存じでしょうか?

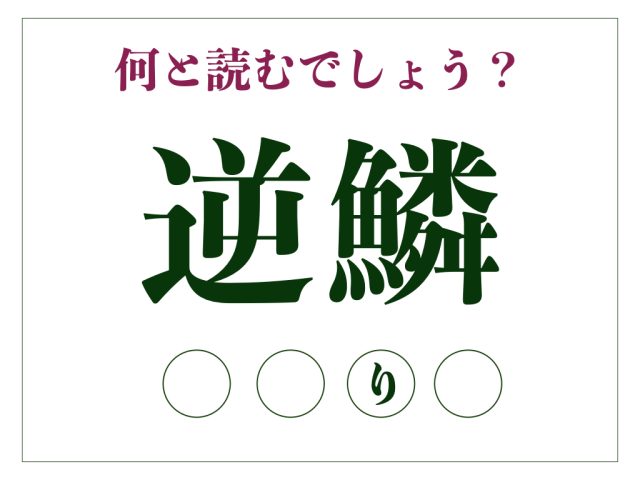

正解は……

「げきりん」です。

「ぎゃくりん」と読む例もありますが、多くは「げきりん」と読みます。

『デジタル大辞泉』(小学館)では「天子の怒り。転じて、目上の人の怒り」と説明されています。この言葉は主に「逆鱗に触れる」という慣用句で使われ、「目上の人を激しく怒らせる」「権力者の怒りを買う」という意味で用いられます。

特に、絶対的な権力を持つ人物の怒りを表現する際に使われることが多く、現代でも政治家や経営者に対して使われる表現です。

「逆鱗」の由来

「逆鱗」の語源は、中国の古典『韓非子』にあります。伝説によると、龍には81枚の鱗があるとされ、そのうち1枚だけ喉元に逆さに生えている鱗がありました。龍は普段は穏やかな性格ですが、この「逆鱗」に触れられると一気に激怒し、触った者を攻撃するといわれています。

この故事から、「逆鱗」は「触れてはならないもの」、転じて「帝王や主君の怒り」、そして現代では広く「目上の人の激しい怒り」そのものを指す言葉として使われるようになりました。

普段は温厚な人でも、誰にでも「ここだけは譲れない」「これだけは許せない」という心の琴線があるものです。それを知らずに土足で踏み込んでしまう行為が、まさに「逆鱗に触れる」ということなのですね。

なぜ龍は神聖な生き物とされたのか?

古代中国において、龍は自然界の強大な力を象徴する存在でした。天に昇り、雲を呼び、雨を降らせる力を持つと信じられ、干ばつや洪水から人々を救う、恵みの神として崇められていました。特に農耕を生業としていた人々にとって、天候を司る竜は、生活の根幹を支える極めて重要な存在だったのです。

また、その姿は、鹿の角、駱駝(らくだ)の頭、鬼の眼、蛇の体、鯉の鱗、鷹の爪、虎の手のひら、牛の耳など、様々な動物の優れた部分を合わせたものとされています。これは、あらゆる生き物の長所を兼ね備えた、万能の力を持つ絶対的な存在であることを示しています。

こうした背景から、龍は皇帝・天子の象徴とされ、皇帝の顔を「龍顔(りゅうがん)」、衣服を「龍袍(りゅうほう)」と呼ぶなど、絶対的な権威のシンボルとして用いられました。

いかがでしたか? 今回の「逆鱗」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に⽴てたでしょうか? 普段何気なく使っている言葉も、その由来をたどれば、壮大な物語と古人の知恵が隠されていますね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com