【サライ・インタビュー】

今泉吉晴さん(いまいずみ・よしはる、動物学者、翻訳家)

――長年の動物研究を土台にシートン、ソローをやさしく訳す――

「自分の目で見て、心で感じることこそ人間本来の“物事の知り方”です」

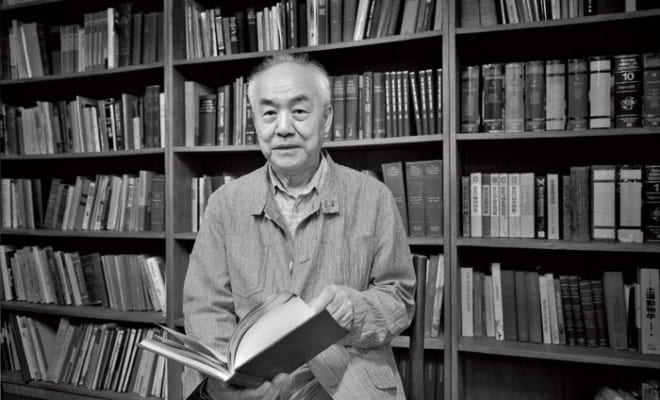

岩手県花巻市の自宅近くにある戸建ての書庫。研究・翻訳の対象になったシートン、ソローをはじめ、動物関係の文献が並ぶ。庭は動物の観察場所になっている。

※この記事は『サライ』本誌2020年1月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/鹿熊 勤 撮影/宮地 工)

──庭の隅に三脚が据えられていますね。

「森にすむ小さなモグラ、ヒミズを観察するための定点です。一昨年11月に、アズマモグラが赤土を掘り上げて、モグラ塚を築きました。数日するとそのモグラ塚に直径3cmほどの穴が開いたのです。ヒミズが顔を出した証拠でした。なぜヒミズはモグラ塚に穴をあけるのか、それを知るために見ています。単純ですが、大切なことが見つかる研究です。

今やセンサーが動物に反応して自動で動画がとれるカメラもあります。でも僕は使いません。自分の感覚で、同時に多くを見て、自分の耳で聞く観察なしには、自然は分からないからです。ただ、目で見た対象を記録し、記憶を引き出す助けに、カメラは必要です。

ヒミズに関わる多くの事実を知るうちに、事実どうしがつながり、ヒミズの生き方が見えてくる。それも毎日のように進展がある。それが面白くて仕方ないのです」

──動物学者を志したきっかけは。

「父の今泉吉典はイリオモテヤマネコの発見で知られる動物分類学者で、林業試験場鳥獣調査室の研究者でした。小学3年生の頃、父が罠をもって、富士山にでかけました。ヒミズを採集して標本にし、家に帰ると僕に見せてくれたのです。漆黒の毛皮の美しさと、ビロードのような手触りが感動的でした。

僕は父に“生きた姿が見たい”といったのですが、父はひとこと“ヒミズは山にしかすまない”といっただけでした。

中学生になると、ひとりで山にでかけるようになりました。夏休みには罠をもって八ヶ岳に登り、高山に棲息するヒメヒミズやトガリネズミを採集し、計測して標本にしました。

大学は、東京農工大学の獣医学科に入りました。日高敏隆先生が着任されてまもない1960年頃で、脊椎動物学と動物行動学の講義に興味津々でした。ヨーロッパで盛んになった動物行動学が日本に紹介されはじめた頃で、その担い手が日高先生でした。先生に学ぶうちに、僕も自分の動物の研究を動物行動学の用語で表現するようになっていきます」

高校1年生の頃。「父は動物学者で、標本を基にした分類こそ動物学の王道と信じていた世代。僕はむしろ、生きている動物の行動に惹かれました」

──そこで、中学生の頃からの経験が生きた。

「子供の頃から、自然の物事を知ろうとするときに、標本を調べて研究するより、森で生きた蝶やネズミを採集することのほうが好きでした。採集の王道は、対象である動物との駆け引きです。罠を仕掛けるには、動物がどのように森を歩いているか、推理することが大切です。ですから、動物の行動を研究する学問があると知ったときは胸が躍りました。

でも、しだいに動物行動学も自分の探求とは別ものと思えてきました。ドイツの動物行動学者がリスの食事行動について大量の研究をまとめていましたが、すべて飼育されたリスの研究でした。のちに山梨県の都留文科大学に職を得て、山小屋を建ててリスを観察したのですが、野生のリスは人の前では食事をしません。池に水を飲みに来るリスにクルミの実とヒマワリの種子を与えても、無視です。

それでも観察を続けていると、やがてリスがクルミをどこか安全な場所へ持っていくようになりました。日時をおいて、ヒマワリの種を食べるようになりました。人前でクルミを齧るようになるのは、さらに後、人が無害であることを納得してからのことでした。

動物行動学者たちは、リスがクルミを齧る行動は“ほとんど本能”と結論していますが、じつは“学習”が役割を果たしている可能性を排除はできないのです」

休耕地に作った実験装置。人家の壁空間や軒下を模した構造で、どんな動物がどう利用するかを観察。「こんなものを置いてみたら何が始まるのか。それを知りたいだけ。好奇心ですね」

「モグラは害獣ではありません。人の生活にも役立っているんです」

──“ここは安全だ”と学習しなければ、リスは人前でクルミを食べないわけですね。

「食事行動に学習が関係しているのは、リスだけではありません。僕は中学生のときに東京近郊の高尾山によく登って、ヒミズやアカネズミを採集したのですが、そのときによくオニグルミの木の根元で、殻の両側に2つの穴があいた実を拾いました。2つの穴から中身をすっかり食べてしまう小さな動物の頭のよさに驚きました。それがアカネズミの仕業と特定できたのは、何年か後のことです。

オニグルミの殻は、お椀をふたつ合わせた形です。お椀の合わせ目は“稜(りょう)”とよばれる歯がかかりやすい部位で、アカネズミはそこに前歯を当てて齧り、丸い穴を開け、果肉をほじり取って食べます。クルミの実の中は2室に分かれていて、アカネズミはもう一方の側にも穴を開けて果肉を食べます。その結果、殻に2つの穴が開くというわけです。この行動は、本能だけでは説明ができません。

アカネズミは、狭い所にいると落ち着くようです。あるとき、山小屋の壁の隙間に巣をつくったのか、赤ちゃんの鳴き声が聞こえてきたことがあります。壁をたたいても平気なようでした。そこで壁の隙間をモデルにしてガラスの箱をつくり、パイプを通して外の森から入れるようにしました。するとアカネズミがガラスの箱に入って、ヒマワリの種子を食べるようになったのです。クルミの実を箱に入れると、殻に丸い穴を開けて、果肉を食べる行動を見せてくれました。それで分かったのは、クルミの実の尖った先と丸い底辺に左右の手を当てて実を引き寄せ、口を突き出すと、ちょうど稜の真ん中に口が当たり、そこから齧り始める、という行動の連鎖です。おいしい種子がある殻の中央の位置をどう測定するか、アカネズミの手法が分かりました」

──その研究で論文を書かれた。

「いえ、僕の研究は、個人の関心が向くままの研究で、論文にはなじみません。とはいえ、京都大学で博士論文を書いたときには、自分の観察を理論の言葉に翻訳し、データもとりました。でも、つい中学生のときの発見にふれたくなる(笑)。結局、僕がいちばん年月をかけて見たムササビやリスの論文は書いていません。それらについて書くとしたら、ナチュラル・ヒストリー(自然誌/博物誌)の書き方になる、と思っています。

僕がなぜ、論文を書かなくなったか、それは自然と共に生きる動物を愛していたからで、採集はやめて、彼らとの共存のためにつくそう、と思うことがあったからです」

──学生たちからは、「ムササビ先生」と呼ばれていたそうですね。

「大学の教員になって、山梨県都留市の神社の森でムササビの観察をしているうちに、人とムササビの共生の関係が見えてきました。

モグラと人間も共生の関係ですよね。地中にトンネルを掘るモグラは、畑をつくる人からしばしば害獣視されます。たしかにトンネルを掘られると、その上の土が乾燥したり作物の根を切ったりします。ゴルフ場でもグリーンが傷む。でも、トンネルを掘ると、深いところの土を地上に上げるので、土の撹拌になって植物を助けます。また地中に空気を誘い込み、やわらかな土にします。人だけでなく多くの生き物の生活に役立っているのです。

それに、モグラは世界中どこにでもいる動物ではありません。日本は多数のモグラ科の動物が棲息するモグラ天国です。なぜでしょうか? 動物は、僕たち人間の思考を高める貴重な存在でもあるのです」

散歩のときも、視線はつねに地面や森に向けている。「この盛り上がりはアズマモグラのものです。トンネルを掘ったときに出た土を、この縦穴から押し上げるのです」

リュックにいつも入っている観察道具。左のICレコーダーはメモ代わり。「作業を始めると両手が塞ふさがってしまいます。手帳に書くのがもどかしいので、喋っておいて後で文字化します」

──翻訳も精力的に手掛けられてきました。

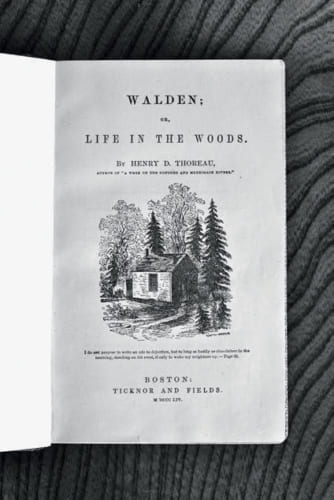

「好きな本を繰り返し読むのが楽しみで、翻訳を続けてきました。決定的な影響を受けたのはシートン(※1:アーネスト・トンプソン・シートン(1860~1946)/カナダで育ち、アメリカで活躍した作家、画家、ナチュラリスト。)の『動物誌』(原題『狩猟獣の生活』)と、ソロー(※2:ヘンリー・デイヴィッド・ソロー(1817~62)/19世紀アメリカを代表する作家、思想家。鉛筆製造業者、測量士。)の『ウォールデン 森の生活』ですね。前者は初訳ですが、後者は多くの訳書があり、学生のときから新訳が出るたびに手にしていました。ソローの文章には“世のいう逆が正しい”といった逆説や厳しい批判が随所にあって、読めば読むほど昏迷させられる本でした。要はすぐに眠くなる本だったのですね。ナチュラリストのバイブルと呼ばれながら、読み通した人は少ない。ある日、ふと気づいたのです。読んで眠くなるのは、訳者がソローの描写する自然をリアルに実感できていないからではないかと」

ソロー著『ウォールデン森の生活』の初版本(1854年)。自然を尊重した穏やかで思索的生き方を提言。

「野性を育てよ、野性とは人格の完成」

──シートンといえば『シートン動物記』です。

「“子供向けの物語作家”と見られていますが、じつは紛れもない動物行動学者なんですよ。僕の父は動物学者でしたから、僕がシートンの本を訳していると、『シートンは素人だぞ』と忠告されたほどです。でも、新しい分野に挑戦する人は誰もが素人であり、素人だからこそ、読者をどきどきさせる本を書く。

シートンの著作は、20世紀のヨーロッパで生まれた動物行動学や、その創始者コンラート・ローレンツにも多大な影響を与えました。

シートンは『オオカミ王ロボ』の物語で“ 行動圏(ホームレンジ)”という言葉を用いてオオカミの生態を描写しています。自分の土地をもたず、放浪して生きる動物はいません。これは生態学の根底となる考え方です。シートンは《自ら行動圏を定めて平和に生きるすべての野生動物に、生きる権利がある》と主張しました」

──ソローの魅力はどんな点でしょうか。

「彼が生きた19世紀中頃はゴールドラッシュで、人々が西部へ西部へと殺到していました。鉄道網が広がり、アメリカ本来の自然が失われていった時代です。ソローはハーバード大学卒の秀才ですが、卒業してまもなく書きはじめた日記に、《もし僕が隠れ家を持つとしたら、それは今の自分をここに置いて、移り住むためだ》と書きました。《今の自分を置いて》とは、ハーバードの否定ですね。

それから7年後、最低限のお金の稼ぎ方を身につけた彼は、ウォールデン池の森に小さな家を建てて移り住み、学びなおしを始めます。本を読むかわりに自然を読む術を身につけるためです。原生林はすでになく、伐採の後に生じた二次林でした。ソローは残された切株を掘って、森の歴史を解明します。自然を読む術のひとつですね。そういったソローの奮闘の記録が『ウォールデン 森の生活』です」

──シートンと共通する点はありますか。

「若き日のシートンは、大学の動物学科に進んで動物学者になるのが夢でした。でも、絵が上手だから絵描きになれ、とシートンの父が英国の王立芸術院に進学させたのです。そして大英博物館の図書室で出会ったのが、ソローの『森の生活』でした。感動したシートンは、自分も自然からじかに学ぼうと、カナダの大草原に開拓者として入植します。動物を自分の目で見て、知るための冒険でした」

──ご自身の生き方にも重なって見えます。

「動物が好きだから動物のことを知りたい、という願望は、人間はなぜ自然を知りたがるのか、という哲学的な問いでもあります。僕は大学生のときに、国際基督教大学にS・ハスレット教授がアメリカから着任したという新聞記事を見て、研究室を訪ねました。本棚にシートンの『狩猟獣の生活』があり、ハスレット教授はその本を一緒に読んでくれたのです。シートンが研究の根本に“自分の関心”をすえていることを知って、我が意を得た思いでした。ずっと後になって、シートンの転機がソローの『森の生活』にあることを知りました。

最近、シートンとソローふたりの先輩にならって、人間観察も悪くない、と思い始めています(笑)。数年前から岩手県花巻市の土沢商店街の共同住宅に住んでいるのですが、商店街の衰退がすごい。世代の断絶もすごい。わずかな住人がぎくしゃくしている。そんな中で廃業した雑貨店と喫茶店の経営を引き受けています。驚いたのは、遠方からもお客さんが来ること。お店という空間は誰にも平等。人同士の間の距離を縮める“集いの場”なんです」

──集うことで、新たな学びも生まれる。

「ソローは《日々、散歩に出て、自分の野性を育てよ》と謳っています。野性とは、人格の完成です。要は自分のものの知り方で物事を学び続けること。“集い”とは、そうした学びの成果を持ち寄る行為なのでしょうね」

ソローやシートンがそうであったように、樵や猟師のような自然の気配がわかる人々を尊敬している。林業家でチェーンソーアート作家、菊池哲夫さんの展示場で。

今泉吉晴(いまいずみ・よしはる) 昭和15年、東京生まれ。東京農工大学農学部獣医学科卒業。理学博士(京都大学)。独自の手法と観察スタイルでモグラやネズミなど小動物の生態・行動を研究。父、弟、甥も動物学者。『シートン動物誌 全12巻』(紀伊國屋書店)で第35回日本翻訳出版文化賞。ソローの『ウォールデン 森の生活』(小学館)の翻訳も評価が高い。近著に『シートン ショートセレクション 森の物語』(理論社)。

※この記事は『サライ』本誌2020年1月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/鹿熊 勤 撮影/宮地 工)