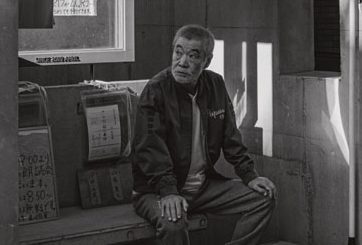

松本 隆(作詞家・75歳)

─誰もが口ずさむヒット曲を多数生み出してきた作詞家─

「時代の風もあった。僕だけでなく、僕らの世代は何にでもなれると信じていた」

──作詞した曲が2100曲だそうですね。

「多すぎて、じつは自分でも正確に数えられていないんです。最低でもそのくらいはあるんじゃない? という数字です。周りは、今年が作詞家活動55周年だと盛り上げてくれているけれど、ほら、曲数や年数を自慢しても仕方がないから。でも、専業作詞家として進もうとしたとき、音楽関係者から“そんなに甘いもんじゃないよ、松本くん”って言われたことを考えると、よく続いていますね」

──詳しく教えてください。

「細野(晴臣)さん、大瀧詠一さん、鈴木茂さんと始めたバンド『はっぴいえんど』で、僕はドラムと作詞を担当していました。3年の活動後バンドを解散し、何をやろうかと思ったときに、50歳を過ぎてドラムを叩いている姿が想像できなかった。ドラムに自信もないしね。それで、僕は作詞で生きていこうと決めるんだけど、周囲からは“甘くない”と言外に反対される。そもそも『はっぴいえんど』が、“日本語はロックのリズムに乗らない”という定説を覆すことを命題にしていたけれど、それはうまくいった。だから次もうまくいく。根拠なき自信というのかな。それが20代の僕にはあった」

──自信の大本にあるものは何でしょう。

「時代の風もあったのかもしれません。’70年代、僕だけでなく、僕らの世代は何にでもなれると信じていましたし、目の前には可能性が広がっていた。父は大蔵省(現・財務省)の官僚でしたが、そうした安定を目指すことをせず、僕は自分の意志で大学をやめ、自由を選んだ。何にだってなれる、何だってできる。そう信じ込んでいるんだから、自信はいくらでも湧いてきます」

──作詞家の世界は想像通りでしたか。

「歌謡曲の作詞の仕事が舞い込んできたのですが、歌謡曲なんてそれまできちんと聴いたことがない。でもドラムの経験が生きていたのか、リズムや旋律に言葉を乗せることは得意だったので、なんとかなるという思いもあった。それで最初に手掛けたチューリップの『夏色のおもいで』(1973年、作曲・財津和夫)と、アグネス・チャンの『ポケットいっぱいの秘密』(’74年、作曲・穂口雄右)が、思いのほか売れて、下積みなしで作詞家として評価されてしまった。やっかみとか、辛いこととか、そういうのもあったけれど、全部忘れました。そのあと、『夏色のおもいで』を聴いた作曲家の筒美京平さんから“会いたい”と連絡が来て、付き合いが始まります。僕が24歳で京平さんが33歳。コンビで作った太田裕美の『木綿のハンカチーフ』(’75年)が大ヒットして、あとはジェットコースターでした」

──’80年代のヒットは松本さんの作品ばかり。

「松田聖子、薬師丸ひろ子、近藤真彦、中山美穂……。いろんな歌い手の詞を書きました。当時のアイドルは3か月に1曲、新曲を出します。そして年に1枚アルバム。これを全部担うので毎日が綱渡り。信濃町(東京)のスタジオに(松田)聖子を待たせて、そこに向かう車の中で書いたりもしました。スタジオの廊下でも書いていたし、空港に向かうタクシーの中や、新幹線の移動中にノートにペンを走らせるのが日常でした」

──寝る暇もありませんね。

「ひたすら書いていました。ある日仕事を終えて車で自宅に帰り着き、車庫のシャッターを開けたところで記憶が飛んで、そのまま朝まで車中で寝ていたこともあります」

──そんな中でヒットを飛ばし続けた。

「こういうと語弊があるけれど、ヒットは目的じゃありません。だから一喜一憂もしない。(筒美)京平さんは“売れる曲を作るんだ!”と常に口にしていたけれど、僕は“良い作品”を生み出したかった。でも自分の好きなようにするためには実績も必要です。そのためには、“松本に詞を頼むと損しない”という安心の“JISマーク”になる必要があった」

──ではどうやって?

「例えば100人いたら、100人に褒められることはありません。3割わかってくれればいい。で、大多数の7割は無関心。この無関心層を振り向かせることができたら、ヒットします。コツもわかっていたけれど、コツにばかり頼るとだめになってしまうし、何より面白くない」

「試練の場に自分を立たせていないと、老いぼれる。悩むならどんどんやれ」

──売れるコツはわかっても踏襲しない。

「ヒットさせる、一位を取らせるという制約は多かったけれど結果を出せば自由にやらせてもらえる。売れる詞を書くことは自由を勝ち取るための闘いだった。僕のものづくりは、“人と違うことをする”ということ。そうやって逆らって生きてきたから今の自分がある。試練の場に自分を立たせていないと、老いぼれる。悩むくらいならやる。コツを続けるというのは、自分を真似するということになるでしょ? そうして僕はいつも新しい世界を作っていきたい」

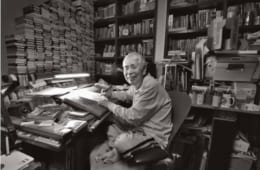

──どうやって詞の世界を作るのですか?

「最初の2行が降りてくるのをじっと待つんです。頭の中に引っかかっていたモチーフや言葉が、フレーズになる瞬間がある。残念なことに、すぐにはやってこないんだけどね。でも出だしが決まると、描く世界のピントが合って、風景が見えてくる。あとは一気です。実は、書き出すと、それ以降の記憶がないのですが……。

例えば、斉藤由貴の『卒業』(1985年、作曲・筒美京平)。“制服の胸のボタンを/下級生たちにねだられ”という出だしが降りてきて、すべてが決まった。『ルビーの指環』(’81年・寺尾聰作曲)の“くもり硝子(ガラス)の向うは風の街”もそうですね。景色が見える詞は、聴いている側にも見える」

──今も作り方は変わりませんか。

「基本的には変わりませんが、ペンとノートを使わなくなりました」

──どういうことですか?

「昔は、大学ノートに横書きで書いていましたが、今は、スマートフォンのLINEで作詞します。曲の音源データもスマホに送ってもらって、言葉数を数えて、LINEでメモして、整えて送信。なぜそのやり方? だって便利だもん。スマホひとつあればいいんだから、いい時代だよね。

かつては、アメリカのレコーディングスタジオとのやり取りで、国際電話で伝えられてきた歌詞の文字数にあわせて詞を書き、それをまた国際電話で読み上げて伝える、なんていうこともありました。1曲仕上げるのに、電話代だけで10万円かかったものです」

──今と昔で、音楽環境は変わりましたか。

「大きく変わったのは、音楽からシーンがなくなってしまったこと。誰もが知る音楽がなくなり、全体の市場規模が小さくなってしまいました。定額制の音楽配信サービスが当たり前になり、アルバムの価値が減ってしまった。一方で、インターネットのお陰で、音楽が簡単に国境を越えられるようになった。まさか、日本語を話せない外国の方が、僕の作詞した曲を歌ってネットにあげる日が来るなんて、夢にも思わなかった。知り合いに聞いたら、ナイル川下り(エジプト)の船の中で、“ピュアピュアリップス”って、松田聖子の『ロックン・ルージュ』が流れていたっていうんだから、驚きます。良い曲が長く残る環境になったといえるかもしれません」

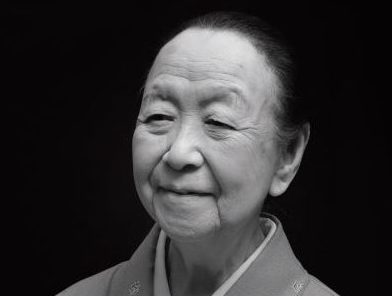

──クミコさんと松本さんが組んだコンサートでも、名曲がたくさん披露されました。

「クミコのことは、2000年からプロデュースし、詞を提供していますが、彼女とは5つしか変わらない。初めて、同じ世代の女性とご一緒しました。充電期間中に彼女と会い、今までと違ったことができると思ったんです。実際、面白かった」

──充電期間とは。

「’80年代の終わりに、ヒットチャートの最先端で勝負していることに飽和状態になり、心身が壊れてしまうと不安になりました。数年間、勝手に仕事を休止して、能や歌舞伎、クラシックにオペラにバレエ、こうした古典に浴びるように触れていました。(筒美)京平さんには“芸能界の歯車が勝手に抜けるのか”と引き留められたけど、僕は自由人だから気にせず休憩してしまいました」

「安定した仕事は無理なんです。常に自由に動き回っていたい」

──その筒美京平さんも亡くなりました。

「5年前(2020年)の10月7日のことは、今でもはっきり覚えています。神戸でラジオ番組の収録中でした。本番中に太田裕美からメールが届き、訃報を知りました。文字通り、頭の中が真っ白になりました。僕は、父親とうまくいっていなかったこともあって、9歳年上の京平さんを父親のように思っていたこともあった。40数年一緒に仕事をしてきたというだけでなく、彼はありったけの愛を僕にくれた。彼ほど、僕の言葉を愛してくれた人はいません」

──自身の「終わり」を考えたことは?

「占いはまったく信じていないけど、占ってもらうのは好きなんです。それで、このあいだ見てもらったら、“死ぬ前の日まで何かを書いている”って。あ、当たってるな、と思いました。心身ともに健康だから、終わりを意識することもありません。

やりたいことは全部やりましたし、すごろくでいえば、あがりの状態かもしれません。だからといって、ボーッとしているのもつまらない。だいたい、元がドラマーだから、落ち着きがない。太鼓に飽きたらシンバルだというように、日常でも、あちこち叩いて回ってしまう。仕事もそうで、机に向かってじっと書き続けるとか、安定した仕事とか、そういうのが無理なんです。常に自由に動き回っていたい」

──自由に生きている。

「自由って、言い換えると自分で“風”を感じることなんだと思うんです。ほら、サバンナのキリンって、風の中のにおいに危険を察知して、サッと走り出すでしょ? あれと同じです。風だから目に見えないんだけど、何かを感じて逃げたり進んだりする。僕はキリンに似てる。周りは大変だと思いますよ。僕の中の風アンテナが何かを感じたら、理屈抜きでさっと動いちゃうわけだから。

10数年前から、関西に居を構えているけれど、これも周囲からすると迷惑だよね。急に引っ越すわけだから、振り回される。でも、しょうがないよね。その時、風を感じちゃったんだから」

──お休みの日は何を?

「京都に、京都BALという、東京のパルコのようなファッションビルがあるんだけど、休みの日にはそこに行って、顔見知りの店員からいろいろな情報を仕入れています。食べ歩きも好きだけど、風と同じで、おいしいものにも鼻が利く」

──楽しみがつきません。

「年を重ねるにつれ、ネガティブなことをスルーする術も磨かれ、いいことだけをイメージできるようになりました。それに自由度が増している気がする。きっと、若い頃からがむしゃらにやってきたご褒美ですね」

松本 隆(まつもと・たかし)

昭和24年、東京・南青山生まれ。慶應義塾大学商学部中退。43年に細野晴臣、小坂忠、柳田ヒロらと「エイプリルフール」、44年に細野晴臣、大瀧詠一、鈴木茂と「はっぴいえんど」を結成しドラムと作詞を担当。解散後は作詞家として活動。作詞提供曲は2100曲以上、歌謡曲黄金時代の立役者で『木綿のハンカチーフ』や『ルビーの指環』『硝子の少年』など、のヒットを生む。55周年プロジェクトとしてイベントを予定。

取材・文/角山祥道 撮影/藤田修平 撮影協力/カフェ レ ジュ グルニエ