文/池上信次

第15回ジャズ・スタンダード必聴名曲(10)「バット・ノット・フォー・ミー」

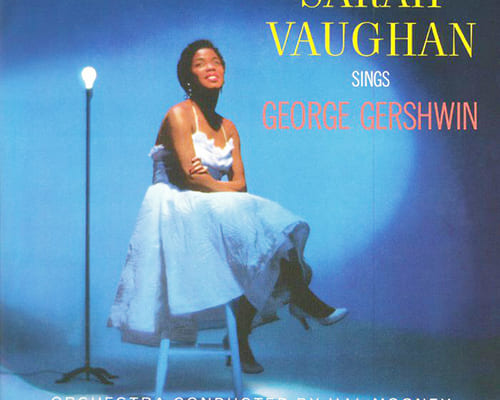

『サラ・ヴォーン・シングス・ジョージ・ガーシュウィン』

前回に引き続き、ジョージ・ガーシュウィンの名曲をもう1曲。

「バット・ノット・フォー・ミー(But Not For Me)」は、第12回で紹介した「アイ・ガット・リズム」と同じ、1930年のミュージカル『ガール・クレイジー』の中の1曲です。「アイ・ガット・リズム」同様に、ジョージ・ガーシュウィンが作曲、兄のアイラ・ガーシュウィンの作詞です。

1930年のミュージカル『ガール・クレイジー』の中の1曲

『ガール・クレイジー』は、30年の秋に開演し、272回公演というヒットとなりました。主演は、のちにフレッド・アステアとの名ダンス・コンビで知られることになるジンジャー・ロジャース。43年に同名の映画が作られ(主演はジュディ・ガーランド)、92年にはこの作品をもとにしたブロードウェイ・ミュージカル『クレイジー・フォー・ユー』も作られ、日本では劇団四季が公演していました。『ガール・クレイジー』は名曲揃い、ガーシュウィン兄弟の魅力満載のミュージカルなのです。ここからは「バット・ノット・フォー・ミー」「アイ・ガット・リズム」のほか、「エンブレイサブル・ユー」「バイディン・マイ・タイム」のジャズ・スタンダードが生まれています。

(前回で、ガーシュウィンの28年のミュージカル『オー・ケイ(Oh, Kay!)』が公演256回でガーシュウィンの最長記録と紹介しましたが、「その時点で最長」に訂正します。ちなみにジョージ・ガーシュウィンが手がけたミュージカルのオリジナル版の最長公演記録は、31年に開演された『オブ・ジー・アイ・シング』の441回。)

「バット・ノット・フォー・ミー」は、「それは私のためではない」という意味

オリジナルの「バット・ノット・フォー・ミー」は、主演のジンジャー・ロジャースがミディアム・テンポで歌います。「バット・ノット・フォー・ミー」は、そのまま「それは私のためではない」という意味。歌詞の大意は「ラブソングも空に輝く幸運の星も、私のためではない。まったくついてない。あの人ももう私のための人ではないの」というもの。

ヴァース(前振りパート)は「太陽さん、夢は実現するなんて絶対言わないで。ベアトリス・フェアファクスさん、彼が私を気にかけてくれているなんて言わないで。ポリアンナの声なんて聞きたくないわ」という大意です。このベアトリス・フェアファクスは当時の新聞の人生相談コラムの人気回答者、ポリアンナは人気小説『少女ポリアンナ』のことで、ポジティヴ人間の代名詞なんですね。ブロードウェイ・ミュージカルは普遍的なストーリーのイメージがありますが、けっこう同時代感覚を取り入れているんですね。

それはさておき、このようにけっこうつらい内容の歌詞なのですが、これを、たくさんの韻を踏んだノリのいい明るい曲に仕立てているところがミソなんですね。こういったひねくれたところも、ジャズマンに好まれる理由のひとつかもしれません(ジャズマンがひねくれているということではなくて、明暗多様な表現が可能ということ)。このような「歌詞を歌う」という典型的ヴォーカル曲にもかかわらず、インストでも膨大な録音が残されています。それらはテンポもムードもさまざま。つまり、歌詞だけでなく曲のほうも幅広い解釈ができる楽曲なのですね。この「汎用性」の高さが、この曲をジャズの大スタンダードにした大きな理由なのでしょう。

ヴォーカリストのリー・ワイリーが39年にガーシュウィン曲集の中で録音を残していますが、ジャズマンが頻繁に取り上げるようになったのは、映画公開を経た50年代初頭からのようです。それからはあっという間にヴォーカル、インストともにたくさんの録音が残されました。60年までに、ヴォーカルではエラ・フィッツジェラルド、クリス・コナー、サラ・ヴォーン、アニタ・オデイにビリー・ホリデイ、ジュリー・ロンドンが取り上げています。インストではモダン・ジャズ・カルテット、チェット・ベイカー、マイルス・デイヴィス、レッド・ガーランド、ケニー・バレルなどなど、その10年で完全にスタンダード化されました。そしてその勢いはいまだ衰えてはいません。

ベアトリス・フェアファクスもポリアンナも、今では検索しないとその意味もわかりませんが、それでも歌われ続けていることからも、この曲には時代を超えてジャズマンを捉える深い魅力があるのですね。

「バット・ノット・フォー・ミー」の名演収録アルバムと聴きどころ

(1)『サラ・ヴォーン・シングス・ジョージ・ガーシュウィン』(マーキュリー)

『サラ・ヴォーン・シングス・ジョージ・ガーシュウィン』

演奏:サラ・ヴォーン(ヴォーカル)、ハル・ムーニー・オーケストラ

録音:1957年3月20、21日

「バット・ノット・フォー・ミー」は「歌もの」(もともと歌唱用として書かれた楽曲)ですから、まずは「原曲」をしっかりと知っておきたいもの。ジャズは原曲に寄り添いつつ、どこまで離れられるかがひとつの勝負どころだけに、原曲の認識がとても大事なのです。サラ・ヴォーンはここでは得意技のスキャットは封印。ヴァースからはっきりと、歌詞を歌って聴かせます。バックのストリングスはとても控えめで、サラの声を引き立てます。これ以上遅くできないくらいのスロー・テンポで、じっくりと切ない感情を伝えるサラ。じつは原曲はもっと速いテンポなので、まあ、つまりこれも「原曲」ではないのですけど、この歌のストーリーとムードはしっかりと感じられることでしょう。

(2)『チェット・ベイカー・シングス』(パシフィック・ジャズ)

『チェット・ベイカー・シングス』

演奏:チェット・ベイカー(ヴォーカル&トランペット)、ラス・フリーマン(ピアノ)、カーソン・スミス(ベース)、ボブ・ニール(ドラムス)

録音:1954年2月15日

長めのトランペットのイントロは、ヴァースのメロディです。この曲に限らずインストでの「歌もの」の演奏は、多くの場合ヴァースを省略してしまいますが、チェット・ベイカーはこの楽曲のことをきちんと知っているのです。ヴァースを吹きながら、きっとその歌詞も思い浮かべていたことでしょう。ヴァースのあとはすぐ歌い、そしてアドリブ・ソロ、そしてまた歌。最初から最後までチェットの独り舞台。チェットの頼りなげな声質は、笑いながら泣いているこの曲のムードにぴったりといえるでしょう。

(3)ジョン・コルトレーン『マイ・フェイヴァリット・シングス』(アトランティック)

演奏:ジョン・コルトレーン(テナー・サックス)、マッコイ・タイナー(ピアノ)、スティーヴ・デイヴィス(ベース)、エルヴィン・ジョーンズ(ドラムス)

録音:1960年10月26日

このアルバムのヴァージョンで「バット・ノット・フォー・ミー」のメロディを覚えてしまうと、あとがたいへん。というのはメロディもコード進行も大きく改変しているから。このアルバムは表だって書いていないのですが、ジョン・コルトレーンには珍しい「ブロードウェイ・ミュージカル集」なのです。付け加えれば「コルトレーン流の」と、なります。この曲では、この時期コルトレーンが追究していた「コルトレーン・チェンジ」という独自のアドリブ手法を使って、ガーシュウィンを「自分の曲」にしてしまおうと試みました。広く知られた名曲ほど改変が面白いということなのですね。でもそれは、改変を受け入れる楽曲の懐の深さがあればこそ。

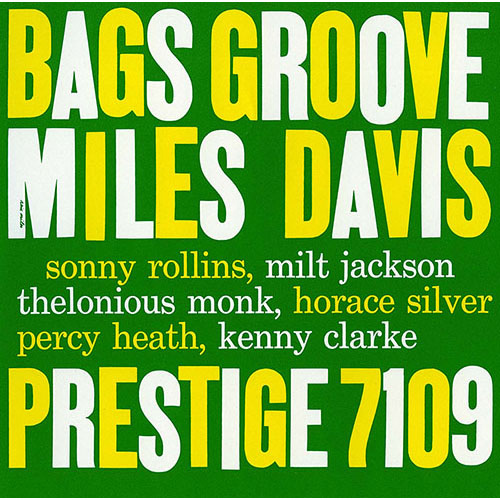

(4)マイルス・デイヴィス『バグス・グルーヴ』(プレスティッジ)

マイルス・デイヴィス『バグス・グルーヴ』

演奏:マイルス・デイヴィス(トランペット)、ソニー・ロリンズ(テナー・サックス)、ホレス・シルヴァー(ピアノ)、パーシー・ヒース(ベース)、ケニー・クラーク(ドラムス)

録音:1954年6月29日

このアルバムにはテンポの違う2ヴァージョンが収録されています。テイク1では、マイルス・デイヴィスは素直にテーマ・メロディを吹き、中庸テンポにのってゆったりとアドリブ・ソロをとります。コーラスの終わりごとにブレイクが入る以外にはとくにアレンジした部分もなく、つまり刺激的なところはまったくありません。続くソニー・ロリンズも、ホレス・シルヴァーのソロも同様。にもかかわらず、じわーっといい気持ちになってくるのですね。これはきっとバンドみんなで自然に「歌っている」気分だからでしょう。録り直しのテイク2はテンポも上げたテクニカルな印象。でも遅いほうも入れたのは、この「歌心」は捨てられなかったから、と想像します。

(5)アニタ・オデイ『アット・ミスター・ケリーズ』(ヴァーヴ)

アニタ・オデイ『アット・ミスター・ケリーズ』

演奏:アニタ・オデイ(ヴォーカル)、ジョー・マスターズ(ピアノ)、ラリー・ウッズ(ベース)、ジョン・プール(ドラムス)

録音:1958年4月27日

アニタ・オデイはゆったりとヴァースをルバート(自由なテンポ)で歌い始めますが、その途中から徐々にイン・テンポ(一定のテンポ)になりテーマ突入体制へ。そのまま本編になだれ込むと、やや速いテンポでフェイク(即興的変奏)を織り交ぜた自由自在の歌唱を聴かせます。2コーラス目からはさらに大胆に展開し、いつしか歌詞の世界を伝えることよりも、ノリ重視の歌唱になっていきます。大枠はあらかじめ考えられた展開だったとしても、きっと「場の雰囲気」も演奏の方向を決める大きな要素となっていたでしょう。観客を前にしたライヴだからこその面白さですね。

※本稿では『 』はアルバム・タイトル、そのあとに続く( )はレーベルを示します。ジャケット写真は一部のみ掲載しています。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。近年携わった雑誌・書籍は、『後藤雅洋監修/隔週刊CDつきマガジン「ジャズ100年」シリーズ』(小学館)、『村井康司著/あなたの聴き方を変えるジャズ史』、『小川隆夫著/ジャズ超名盤研究2』(ともにシンコーミュージックエンタテイメント)、『チャーリー・パーカー〜モダン・ジャズの創造主』(河出書房新社ムック)など。