ライターI(以下I):昭和38年に『花の生涯』から始まったNHK大河ドラマは『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』で64作目になります。その長い歴史の中で、城桧吏さん演じる徳川家斉の登場で、15人の将軍が全員大河ドラマに登場したことになります。

A:ついに、「徳川将軍コンプリート」というこの日がきたんですね。前回第32回の将軍家斉の登場シーンは、その慶事を意識しているかのように、厳かな雰囲気を漂わせる印象でした。当欄では、ずいぶん早くから「壮挙」であると報じてきたのですが、改めて4月27日に配信した記事(https://serai.jp/hobby/1227362)を振り返りたいと思います。

* * *

(以下、記事再掲)

ライターI(以下I):さて、放送前の段階で予告していましたが(https://serai.jp/hobby/1213215)、『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』後半戦のトピックスのひとつが、大河ドラマ64作の歴史を経て、ついに大河ドラマ内で江戸幕府徳川将軍の15人が勢揃いすることです。

編集者A(以下A):壮挙といっていいと思います。ついにこの日がやってきました。具体的にいうと、『べらぼう』が開始されるまで、大河ドラマには、第10代将軍徳川家治と第11代将軍徳川家斉が未登場でした。厳密には、徳川家治は『八代将軍吉宗』に子役として登場していますが、将軍となってからの登場は今回が初めてになります。

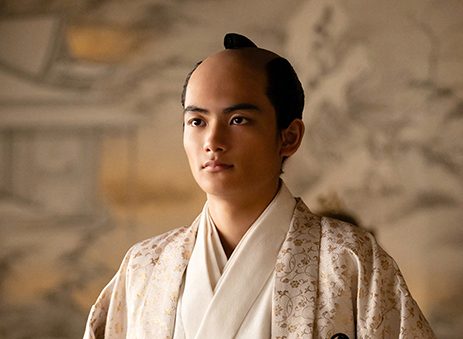

I:将軍家治を演じる眞島秀和さんが家治の肖像画にクリソツなのもうれしい流れでした。家治の登場で、残りは第11代将軍家斉のみとなっていました。

A:徳川家斉といえば、子女を50人以上もうけ、俗に「オットセイ将軍」とも呼称される存在です。15歳で将軍に就任したあとに63歳で家慶に将軍職を譲って大御所になるまで半世紀以上も江戸城に君臨していました。

大河ドラマと徳川将軍の歴史

A:さて、それでは簡単にですが、大河ドラマと徳川将軍について振り返りたいと思います。初代の家康は、なんと将軍になる前の登場を含めて大河ドラマ24作で登場しています。3年に一度は必ず登場するキャラクターということですね。『徳川家康』で滝田栄さん、『葵 徳川三代』津川雅彦さん、『どうする家康』で松本潤さんが演じています。この3作品は家康が主人公の作品になります。ちなみに私が初めて大河ドラマで家康を見たのが『おんな太閤記』のフランキー堺さんです。

I:そのほか家康は、丹波哲郎さん、松方弘樹さん、内野聖陽さんほか錚々たる面々が演じています。なんといっても24作ですからね。

A:第2代秀忠は『徳川家康』『独眼竜政宗』で勝野洋さん、『春日局』で中村雅俊さん、『葵 徳川三代』では西田敏行さんが演じています。大河ドラマ14作に登場しています。

I:私にとって印象的だったのは『真田丸』の星野源さんですかね。『江 姫たちの戦国』では、向井理さんも演じていました。

【『八代将軍吉宗』には5人の将軍が登場。次ページに続きます】