蔦屋重三郎、とがめを受ける

寛政3年(1791)にはついに具体的な摘発が行われます。

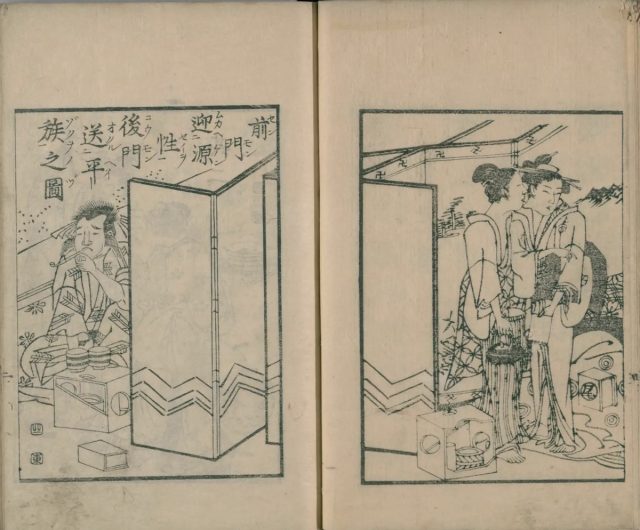

町人作家・山東京伝(さんとう・きょうでん)による、洒落本『仕懸文庫(しかけぶんこ)』『青楼昼之世界錦之裏(せいろうひるのせかいにしきのうら)』『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』の3冊によって、出版元である蔦屋重三郎は財産の半分を没収、京伝は手鎖50日の刑という重い罰を受けました。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533925

特に蔦屋重三郎は、黄表紙や浮世絵の出版で数々のベストセラーを手がけた江戸随一の版元であり、出版文化を牽引する存在でした。その蔦重をあえて槍玉にあげたのは、幕府が出版統制を徹底する姿勢を世に示すための「見せしめ」としての意味合いが強かったとされています。

こうして、出版界には急速に緊張が広がり、滑稽や風刺を主とする黄表紙や洒落本は姿を消し、代わって教訓的な内容の作品へとシフトしていくのです。

「出版統制令」が社会に与えた影響

当時の出版業は、江戸の本屋や地本問屋、貸本屋を中心に、町人文化を支える一大産業となっていました。浮世絵や黄表紙、洒落本といった娯楽性の高い書物は庶民に絶大な人気を誇り、出版業界は活況を呈していたのです。

「出版統制令」は、そうした商業出版の勢いに大きなブレーキをかけるものでした。好色や風刺の要素を含む書籍が発禁・回収・処罰の対象となったことで、多くの出版業者はリスク回避のため、自主規制や廃業を余儀なくされました。

「出版統制令」ができた結果

出版統制令によって、従来の黄表紙や洒落本は急速に勢いを失い、蔦屋重三郎のような人気出版人でさえ事業の縮小を余儀なくされました。代わって「教訓本」や「道徳書」など、幕府の理念に沿った内容の書籍が台頭します。

それまでの娯楽性や風刺精神に富んだ作品群は次第に鳴りを潜め、「面白いけれど危ない」といった出版物は市場から姿を消しました。

一方で、それでも表現の自由を求める作家や出版人たちは、より巧妙に検閲を回避する技術を磨くようになり、風刺の精神は地下水のように息づき続けました。

まとめ

出版統制令は、江戸の町人文化を支えていた出版業界に大きな制限を加え、文化の方向性を「管理された道徳」へと転換させました。それは単なる娯楽の制限にとどまらず、幕府の思想・情報統制という側面を色濃く映し出しています。

一方で、こうした抑圧の中でも、庶民の知的好奇心や風刺精神は完全に潰えることはなく、その後の文化発展の「地下茎」となって息づいていきます。

大河ドラマ『べらぼう』が描く江戸の出版人たちの姿を通して、当時の言論統制と、それに立ち向かった人々のしたたかさに、ぜひ思いを馳せてみてください。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)