大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。

しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?

【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、“大河ドラマ”や“時代劇”に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。

さて、今回は朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)作の『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくどおし)』という黄表紙をご紹介します。

江戸時代の言論と権力のせめぎ合いを背景に、この作品の意義と顛末について迫っていきましょう。

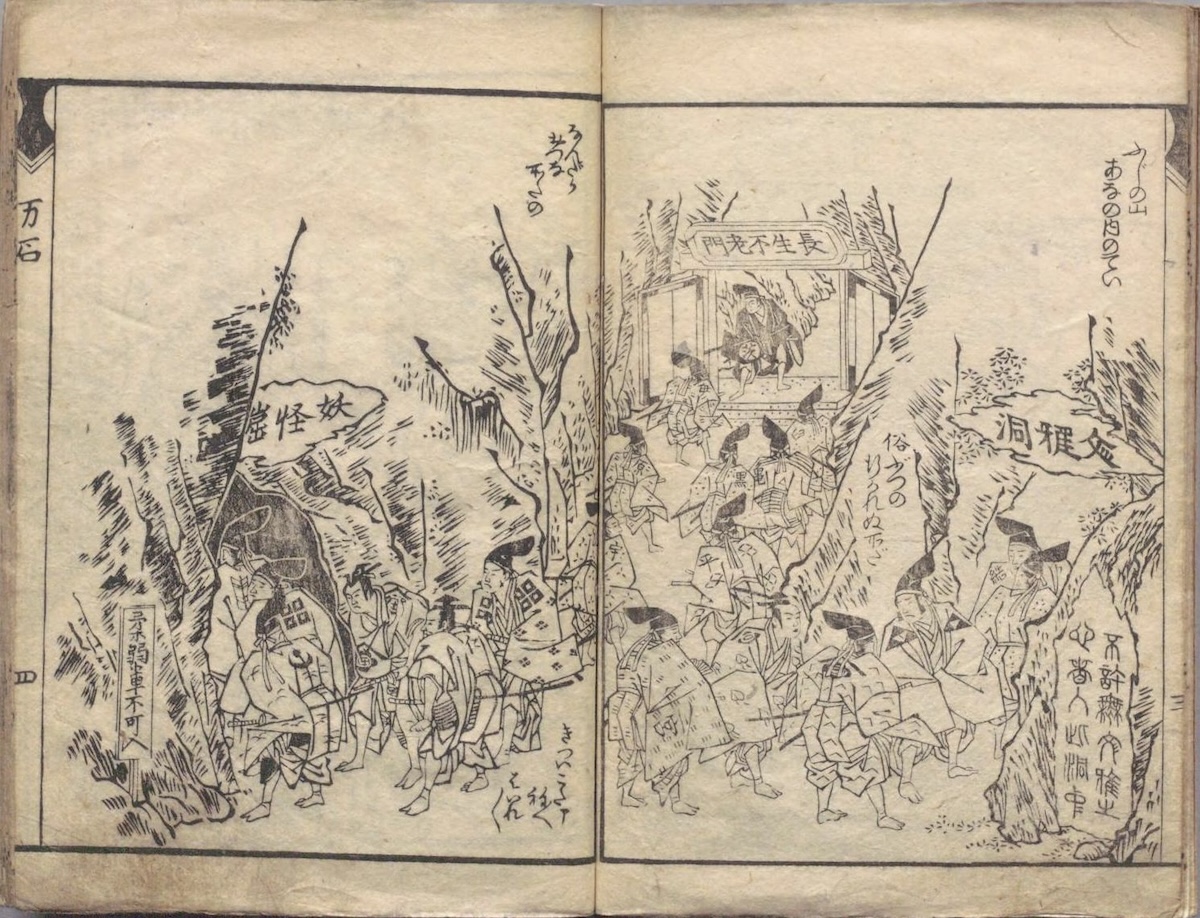

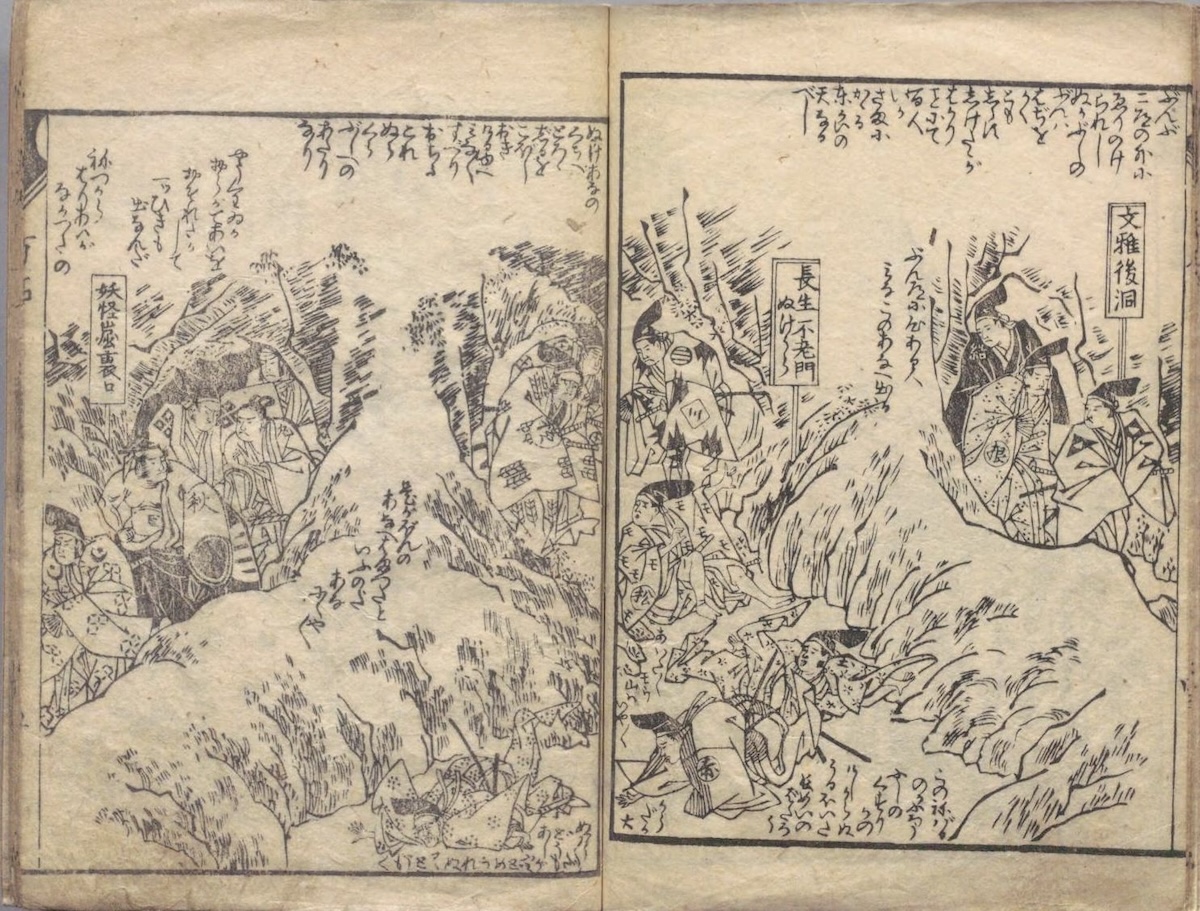

国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/9892612

『文武二道万石通』とは?

『文武二道万石通』は、天明8年(1788)に刊行された黄表紙で、作者は秋田藩士であり戯作者でもあった朋誠堂喜三二、挿絵は喜多川行麿(きたがわ・ゆきまろ)、出版者は蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)によるものです。

物語の筋は、源頼朝が畠山重忠(はたけやま・しげただ)に命じて大名小名を富士の人穴に入れ、「文雅洞」「妖怪洞」「長生不老門」といった象徴的な入口で文武両道を試されるという奇想天外な内容。

国立国会図書館デジタルコレクションhttps://dl.ndl.go.jp/pid/9892612

特に「ぬらくら武士(怠け者の武士)」が選別され、改心を迫られるくだりは痛烈な皮肉となっています。

書名の「万石通」は、米と糠をふるい分ける農具「万石通し」になぞらえ、大名たちの能力や忠誠心をふるいにかけるという意味を含んでいます。将軍・老中・諸大名を暗示する人物も挿絵に登場し、読者には明らかに当時の政治状況を連想させる意図的な描写がなされています。

『文武二道万石通』が描いた時代背景

本作が刊行された天明8年(1788)は、まさに松平定信が「寛政の改革」に乗り出そうとしていた時期。田沼意次の重商主義的な政策の反動として、文武奨励・倹約・風俗取締など、徳川吉宗の享保の改革を理想とする儒教的な倫理観が再び強調され始めた頃でした。

定信は武士たちの生活態度を厳しく見直すため、寛政の改革の前触れとして、「万石以上以下末々まで……文武忠孝は前々より法令なれば別 (べっし) て心入れ」という主旨の大名行状調査を命じます。

『文武二道万石通』はまさにこの政策を風刺して描かれており、庶民にとっては笑いの種であり、時の権力にとっては看過できない痛打となったのです。

『文武二道万石通』の社会的インパクトと弾圧の顛末

『文武二道万石通』は刊行直後から大評判となり、「古今未曽有の大流行」と記されるほどのベストセラーに。しかし、あまりにも時局を風刺した内容であったため、幕府の忌避に触れ、出版元の蔦屋重三郎にも目が向けられ、最終的に喜三二は主家である秋田佐竹藩から叱責を受け、戯作から手を引きました。

この一件は、寛政の改革における言論統制の厳しさを象徴する出来事とされ、以後、喜三二は黄表紙から身を引き、狂歌や狂文の世界へと活動の場を移していきます。

最後に

『文武二道万石通』は、たった一冊の戯作でありながら、政治を風刺し、庶民の目を醒まし、そして権力を動かしたという意味で、まさに江戸の言論史に残る黄表紙でした。

今を生きる私たちにとっても、風刺文学が果たす社会的意義や、「笑い」の中に潜む真実の鋭さを再認識させてくれる作品です。この黄表紙が発したメッセージに耳を傾けてみてはいかがでしょうか。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)