大河ドラマや時代劇を観ていると、現代では使うことなどない言葉が多く出てきます。その言葉の意味を正しく理解していなくとも、場面展開から大方の意味はわかるので、それなりに面白くは観られるでしょう。

しかし、セリフの中に出てくる歴史用語をわかったつもりで観るのと、深く理解して鑑賞するのとでは、その番組の面白さは格段に違ってくるのではないでしょうか?

【日本史ことば解説】では、「時代劇をもっと面白く」をテーマに、「大河ドラマ」や「時代劇」に登場する様々な言葉を取り上げ、具体的な例とともに解説して参ります。時代劇鑑賞のお供としていただけたら幸いです。

さて、今回は「出版統制令」をご紹介します。

「出版統制令」とは?

18世紀後半、江戸の出版文化は空前の隆盛を迎えていました。黄表紙や洒落本、狂歌絵本、浮世絵といった町人文化は庶民の娯楽として親しまれ、多くの出版人や作家たちが活躍していたのです。

そんな中、天明7年(1787)、老中・松平定信が政治の主導権を握り、「寛政の改革」に着手。風俗の乱れを正し、幕府権威を回復しようとする厳格な政策が始まります。

この動きを受けて、同年には大田南畝(おおた・なんぽ)が戯作・狂歌の世界から引退。風当たりの強さをいち早く察知した行動でした。

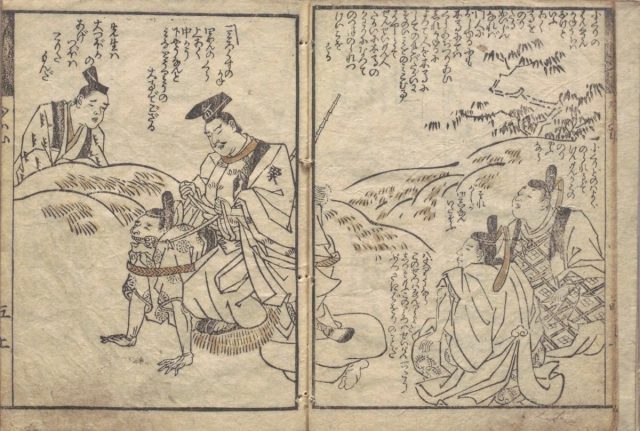

しかし、反対に世相の変化を風刺の材料とした出版人もいました。天明8年(1788)、蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)のもとで朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)が『文武二道万石通(ぶんぶにどうまんごくとおし)』を出版。さらに翌寛政元年(1789)には、恋川春町の『鸚鵡返文武二道(おうむがえしぶんぶのふたみち)』が登場します。

国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/9892636

これらはいずれも田沼意次の失脚や松平定信の改革を風刺した戯作で、庶民の人気を博しました。しかし、その内容は幕府にとって見過ごせるものではなく、喜三二は主君・秋田佐竹藩からの叱責を受けて筆を折り、春町は幕府からの召喚に応じず没することになります。

このような風刺・好色の表現が広まる中で、幕府はついに行動に出ます。寛政2年(1790)5月、松平定信は「出版統制令」を発令。

その内容は以下のような出版物を厳しく取り締まるものでした。

・好色本(洒落本・春画など)

・政治批判・風刺的内容を含む戯作

・幕府や武士階級の威厳を損なうとみなされた書籍

同年に発布された「異学の禁」とともに、学問・出版・思想のすべてを幕府が統制下に置こうとする姿勢の象徴でした。

【蔦屋重三郎、とがめを受ける。次ページに続きます】