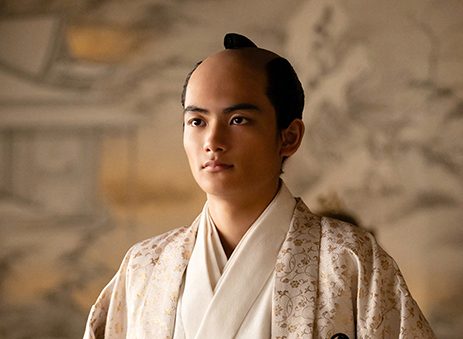

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』(以下『べらぼう』)に江戸幕府第11代将軍徳川家斉(演・城桧吏)が登場したことで、64年続く大河ドラマで15人の徳川将軍がすべて大河ドラマへの登場を済ませたという慶事「徳川将軍コンプリート」について、今週もしつこく展開していきたいと思います。

編集者A(以下A):前週は、53人の子女をなした家斉の子どもたちのなかで、もっとも長命を保って明治24年(1891)まで長生きした松平斉民(津山藩松平家)を紹介しました。松平斉民の流れは、康民、康春、康と続きます。

I:ということで、今週は、徳川家斉の二十二男で阿波徳島藩蜂須賀家に養子に入った蜂須賀斉裕(幼名松菊)について触れたいと思います。

A:将軍の息子が養子にいく先は、御三家や親藩が多いわけですが、その数も限られています。家斉二十二男の松菊は、外様大名で、かつての「豊臣系大名」の蜂須賀家に養子となりました。

I:家斉の二十二男松菊=斉裕が生まれたのは文政4年(1821)。『べらぼう』劇中で、まだティーンの将軍家斉が初めて側室を懐妊させたというくだりは寛政元年(1789)のことですから、斉裕誕生までまだ30年ほどあるんですね。

A:斉裕が徳島藩主だったのはちょうど幕末の動乱の時代にあたるのですが、藩論統一ができず心労がたまったといわれ、いまでいう「アルコール中毒」に侵されたことが知られています。

I:え? そうなんですか? 将軍家斉の息子が「アルコール中毒」になるような心労に見舞われるとは穏やかではないですね。

A:その記録を残したのが、御典医の関寛斎(せきかんさい)。歴史って面白いなあって思うのは、関寛斎は、明治になって70歳を越してから、北海道の陸別の地に入植したのだそうです。

I:70歳を過ぎてから開拓を志したのですか! しかも、北海道でももっとも寒いといわれる陸別とは!

A:実は、徳島藩から北海道への入植は多かったそうです。家斉の息子で徳島藩に養子入りした斉裕が藩論統一に苦労したことはすでに触れましたが、これは代々家老を務めて、淡路島を領していた稲田一族と意見が対立していたからと伝えられます。

I:なるほど。淡路島は江戸時代には徳島藩領だったのに、明治以降は兵庫県に編入された遠因となった対立ですね。

A:明治に入ってから稲田一族は、北海道の開拓を命じられたそうです。実は、これが倉本聰さん脚本の名作ドラマ『北の国から』につながるわけです。倉本聰さんとテレビプロデューサー碓井広義さんの共著『ドラマへの遺言』(新潮新書)では、『北の国から』の主人公である黒板五郎一家のルーツは徳島という設定だと明記されています。

I:なるほど。淡路島から北海道にわたった開拓民がいて、さらに徳川家斉の息子で徳島藩に養子入りした斉裕の「アルコール中毒」を治療して臨終を看取った御典医も「リアル北の国から」のように開拓のために北海道に入植する。大河ドラマに内包した大河ドラマのようで感慨深いですね。

【文部大臣になった徳川家斉の孫。次ページに続きます】