2024年4月1日から、相続登記が義務化されました。これまで任意だった不動産の相続登記について、法律で期限が定められ、違反した場合には罰則も設けられています。相続が発生した際に「いつまでに何をすればいいのか」「手続きを怠るとどうなるのか」について、多くの方が不安を抱えているのではないでしょうか?

この記事では、相続登記義務化の背景から具体的な手続き方法、費用、期限まで、相続登記に関する最新情報を解説いたします。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、LIFEBOOK(R)を提唱する独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

2024年から義務化! 相続登記の基本と罰則のしくみ

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産の名義を相続人に変更する手続きのことです。従来は任意の手続きでしたが、2024年4月1日の法改正により、相続人に対して登記申請が義務付けられました。

この義務化により、相続人は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」に相続登記を申請しなければなりません。期限を過ぎても正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

なぜ義務化されたのか? 制度改正の背景

相続登記義務化の最大の背景は「所有者不明土地問題」の深刻化です。これまで相続登記が任意だったため、相続が発生しても登記手続きが行なわれず、登記簿上の所有者と実際の所有者が一致しない不動産が全国で約410万ヘクタール(九州本島とほぼ同じ面積)存在していました。

所有者不明土地の問題点は多岐にわたります。公共事業の用地取得が困難になり、インフラ整備が遅れる、適切な管理がされず防災・防犯上の問題が生じる、固定資産税の徴収が困難になる、などの社会的損失が年間約1,800億円に上ると試算されています。

また、時間が経過するにつれて相続人の数が増加し、権利関係が複雑化することで、後の世代により重い負担を残してしまうという問題もありました。こうした状況を踏まえ、国は相続登記の義務化に踏み切ったのです。

相続登記の義務と「いつまでに」の期限

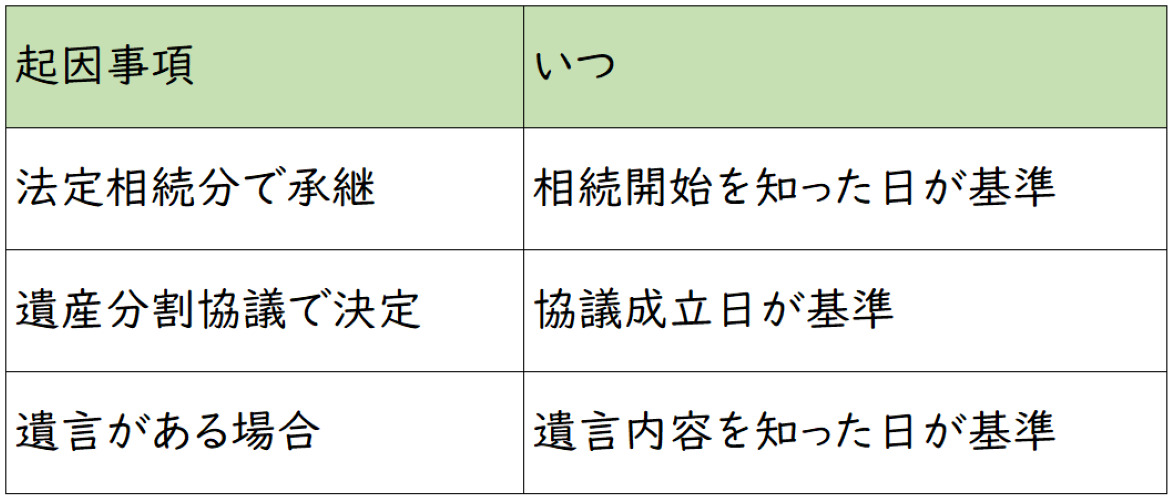

相続登記の義務期間は「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内」と定められています。この起算点について、具体的に解説します。

「相続の開始があったことを知った日」とは、通常は被相続人の死亡を知った日を指します。一方、「所有権を取得したことを知った日」とは、自分が不動産を相続することが確定した日のことです。

例えば、遺産分割協議により相続人が決定した場合は、その協議が成立した日が起算点となります。法定相続分で相続する場合は、相続開始を知った日が起算点です。遺言書がある場合は、その内容を知った日が基準となります。

<図表1>

なお、2024年4月1日の施行日前に相続が開始している場合でも、義務化の対象となります。この場合は、施行日から3年以内(2027年3月31日まで)に登記を完了させる必要があります。

義務違反の罰則と罰金とは?

相続登記義務に違反した場合の罰則は「10万円以下の過料」です。過料は刑事罰ではなく行政上の制裁措置ですが、法的な義務違反として記録に残ります。過料の適用については、法務局が職権で相続の発生と義務違反を把握し、催告を行った後に過料の通知を行なうとされています。

ただし、正当な理由がある場合は過料の対象外となります。正当な理由として認められる可能性があるのは、相続人が極めて多数で戸籍関係書類等の収集に長期間を要する場合、遺言の有効性や遺産の範囲等が争われている場合、申請義務を負う相続人自身に重病等の事情がある場合などです。

重要なのは、単に「手続きが面倒だった」「費用がかかるから」という理由は正当な理由として認められないということです。期限内に手続きが困難な場合は、早めに法務局に相談することが重要です。

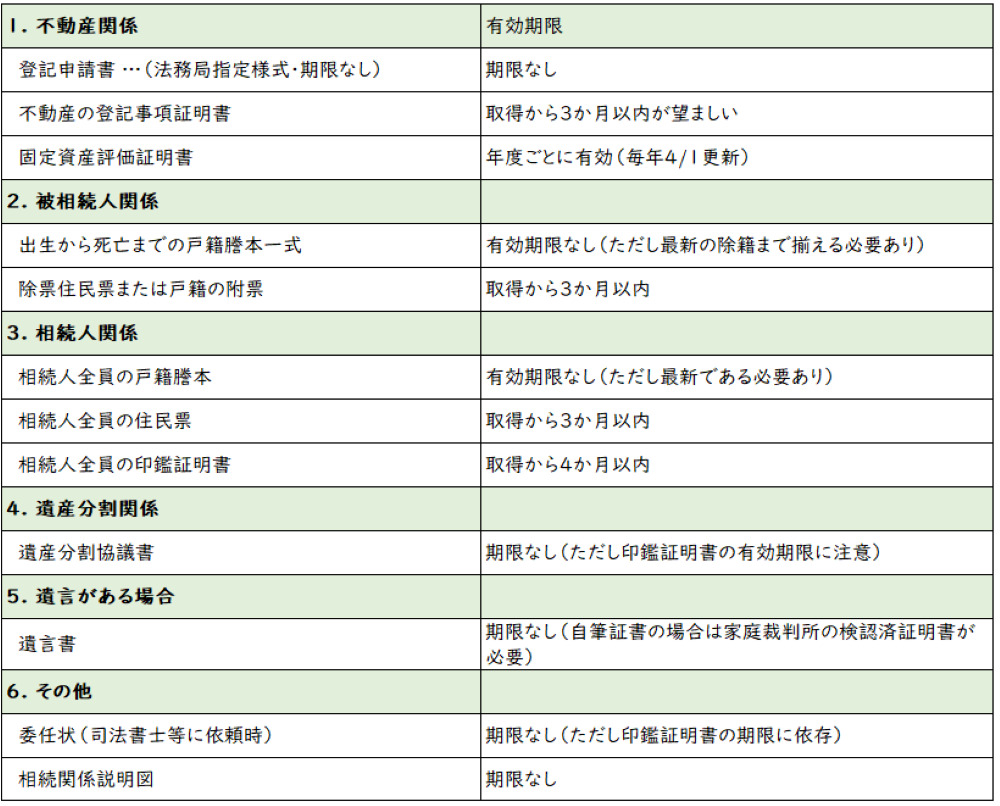

相続登記に必要な書類一覧|最新版・有効期限つき

相続登記を行なうためには、さまざまな書類を準備する必要があります。相続の形態(法定相続、遺産分割協議、遺言相続)によって必要書類が異なるため、事前に確認して効率的に準備を進めましょう。また、書類によっては有効期限があるため、取得のタイミングも重要です。

基本の必要書類とその入手方法

どの相続形態でも共通して必要な基本書類は、以下の通りです。

被相続人関係の書類

・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(本籍地の市区町村役場で取得、有効期限なし)

・被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(最後の住所地の市区町村役場で取得、有効期限なし)

相続人関係の書類

・相続人全員の現在戸籍謄本または戸籍抄本(各相続人の本籍地の市区町村役場で取得、発行から3か月以内推奨)

・不動産を取得する相続人の住民票(住所地の市区町村役場で取得、発行から3か月以内推奨)

不動産関係の書類

・登記事項証明書(法務局で取得、有効期限なし)

・固定資産評価証明書(不動産所在地の市区町村役場で取得、最新年度のもの)

その他

・登記申請書(法務局の様式を使用)

・相続関係説明図(任意だが提出すると戸籍等の原本還付可能)

遺産分割協議による相続の場合は、これらに加えて「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑登録証明書」が必要です。遺言による相続の場合は「遺言書」が必要となります。

<図表2>

法定相続情報一覧図とは?

法定相続情報一覧図は、2017年に創設された制度で、相続関係を法務局が認証する一覧図のことです。この制度を利用すると、相続手続きにおいて戸籍謄本等の束を何度も提出する手間を省くことができます。法定相続情報一覧図の作成手順は以下の通りです。

まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等と、相続人全員の戸籍謄本等を収集します。

次に、これらの情報を基に相続関係を一覧にした図を作成し、申出書と合わせて法務局に提出します。法務局での確認後、登記官の認証印が押された法定相続情報一覧図の写しが無料で交付されます。

この写しは相続登記だけでなく、銀行での相続手続きや相続税申告などでも戸籍謄本等の代わりとして使用できます。一度作成すれば、必要な枚数の写しを無料で取得でき(交付から5年間)、複数の相続手続きを並行して進めることが可能になるため、非常に便利な制度です。

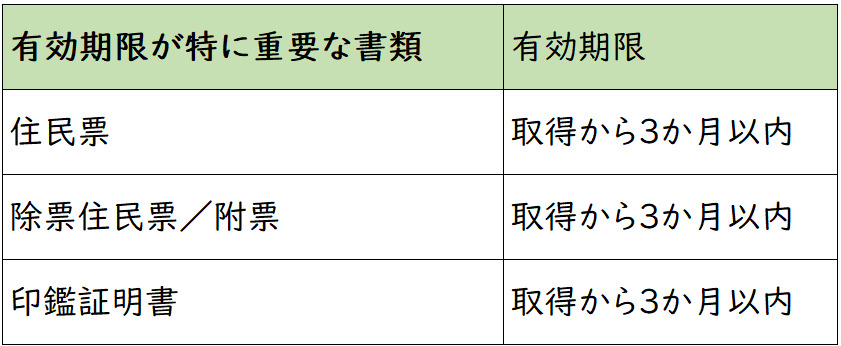

書類の有効期限やコピーの可否について

相続登記に使用する書類の有効期限について整理します。戸籍謄本や住民票の除票など、身分関係を証明する書類には法的な有効期限はありません。

しかし、実務上は発行から3か月以内のものが推奨されています。固定資産評価証明書については、登録免許税の計算に使用するため、最新年度のものが必要です。年度をまたぐ場合は注意が必要で、4月以降は新年度の証明書を取得する必要があります。

書類のコピーについては、原則として原本の提出が必要ですが、相続関係説明図を提出することで戸籍謄本等の原本還付を受けることができます。

これにより、他の相続手続きでも同じ戸籍謄本等を使用することが可能です。印鑑登録証明書については、発行から3か月以内のものが必要で、コピーは不可とされています。遺産分割協議書に押印する実印と同じ印鑑で登録されたものを、提出する必要があります。

<図表3>

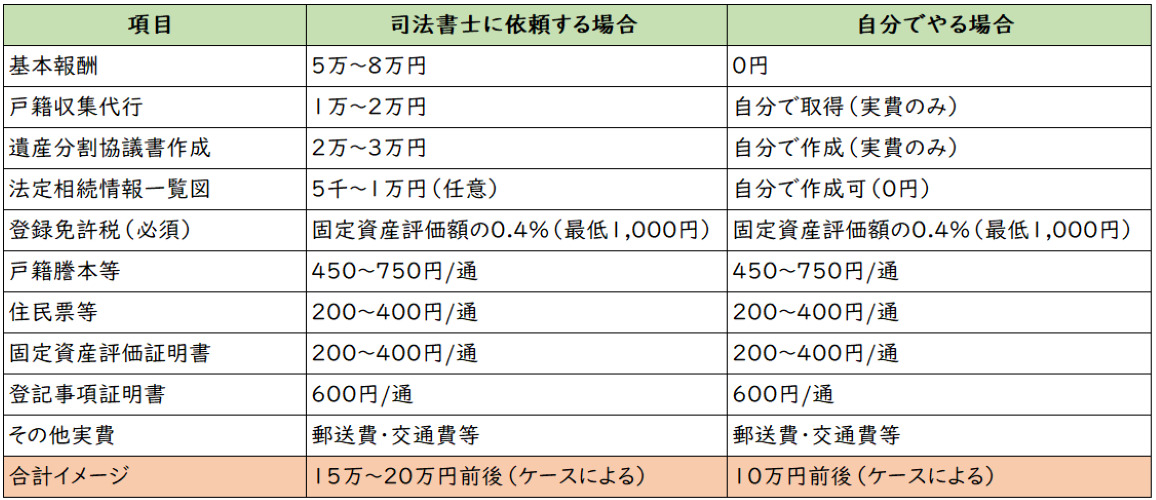

費用はいくら? 自分でできる? 相続登記のコスト比較

相続登記にかかる費用は、司法書士に依頼するか自分で手続きを行なうかによって大きく異なります。費用対効果を考慮して、自分の状況に最適な方法を選択することが重要です。複雑な相続関係がある場合や、時間的余裕がない場合は専門家への依頼も検討しましょう。

司法書士に依頼した場合の費用相場

司法書士に、例えば固定資産評価額2,000万円の不動産相続登記を依頼した場合の費用相場は、トータルで18万円~23万円程度です。内訳は以下の通りです。

司法書士報酬

・基本報酬:5万円~8万円

・戸籍収集代行:1万円~2万円

・遺産分割協議書作成:2万円~3万円(必要な場合)

・法定相続情報一覧図作成:5,000円~1万円(任意)

実費部分

・登録免許税:固定資産評価額の0.4%

・戸籍謄本等:1通450円~750円

・住民票等:1通200円~400円

・固定資産評価証明書:1通200円~400円

・登記事項証明書:1通600円

司法書士に依頼するメリットは、複雑な手続きを任せられる安心感、書類収集の代行、法的なアドバイスの提供、手続きのスピードアップなどです。特に、相続人が多数いる場合や遠方に不動産がある場合、相続関係が複雑な場合などは、専門家への依頼が効率的です。

自力で登記した場合にかかる費用とは?

自分で相続登記を行なう場合は、司法書士報酬がかからない分、費用を大幅に抑えることができます。必要な費用は実費のみとなります。

必要な実費

・登録免許税:固定資産評価額の0.4%(最低1,000円)

・戸籍謄本等の取得費用:相続人の数にもよるが、総額1万円~3万円程度

・交通費・郵送費:数千円程度

・コピー代等:数百円程度

例えば、固定資産評価額2,000万円の不動産の場合、登録免許税は8万円となります。その他の実費を含めても、総額9万円~11万円程度で手続きが完了します。

自力で登記を行なうデメリットとしては、手続きに時間がかかる、書類の不備による申請の却下リスク、法務局への相談や訂正のために何度も足を運ぶ必要がある、複雑な相続関係の場合は手続きが困難などが挙げられます。

時間的余裕があり、相続関係が比較的単純な場合は自力での登記も十分可能です。法務局では相続登記の相談窓口も設けており、手続きのサポートを受けることができます。

<図表4>

登録免許税の計算と節約のポイント

登録免許税は相続登記における最大の費用項目で、固定資産評価額に0.4%を乗じた金額となります。この税額を正確に計算し、場合によっては節約する方法も知っておきましょう。

登録免許税の計算方法

固定資産評価額(1,000円未満切り捨て)×0.4%=登録免許税(100円未満切り捨て)

例:固定資産評価額2,350万円の場合 2,350万円→2,350万円(1,000円未満なし)2,350万円×0.4%=9万4,000円

節約のポイント

相続登記と同時に住所変更登記が必要な場合、通常は別途登録免許税がかかりますが、相続登記と同時に申請する場合は軽減措置があります。登録免許税は収入印紙で納付しますが、3万円を超える場合は法務局の窓口で現金納付も可能です。申請前に正確な税額を確認し、適切な納付方法を選択しましょう。

手続きにかかる期間と注意点|いつまでに完了すべき?

相続登記の手続きにかかる期間を正しく把握し、計画的に進めることが重要です。義務化により期限が設けられた今、余裕を持ったスケジュールで手続きを完了させる必要があります。また、相続登記を急ぐべきケースもあるため、自分の状況に応じて優先順位を決めましょう。

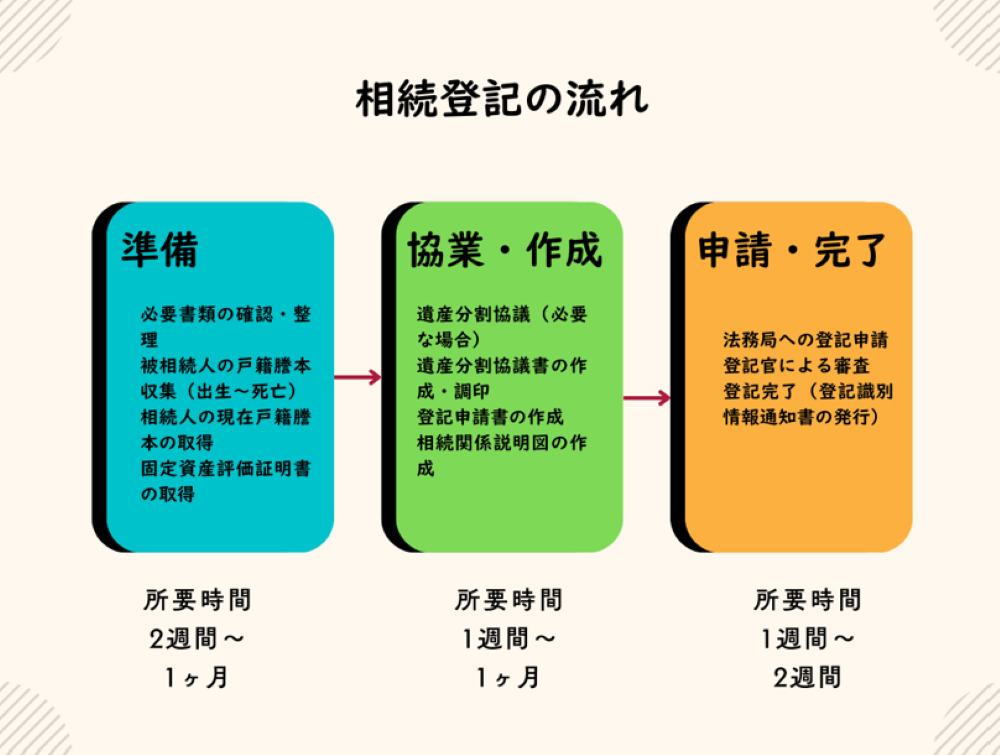

登記完了までの標準的な流れ

相続登記の標準的な流れと、所要期間は以下の通りです。

準備段階(2週間~1か月)

・必要書類の確認・整理

・戸籍謄本等の収集(被相続人の出生から死亡まで)

・相続人の現在戸籍謄本の取得

・固定資産評価証明書の取得

協議・書面作成段階(1週間~1か月)

・遺産分割協議の実施(必要な場合)

・遺産分割協議書の作成・調印

・登記申請書の作成

・相続関係説明図の作成

申請・完了段階(1週間~2週間)

・法務局への登記申請

・登記官による審査

・登記完了(登記識別情報通知書の発行)

全体で1か月~2か月程度の期間を見込んでおくのが、適切です。ただし、相続人が多数いる場合や遠方に住んでいる場合、戸籍の収集に時間がかかる場合などは、さらに時間を要することがあります。

司法書士に依頼する場合は、書類収集や申請書作成を並行して進めるため、1か月程度で完了することが多いです。一方、自分で手続きを行なう場合は、平日に法務局に相談に行く時間の確保や、書類の不備による修正等で時間がかかる可能性があります。

<図表5>

放置リスクと過料の関係

相続登記を放置することによるリスクは、過料の対象となるだけではありません。時間の経過とともに問題が複雑化し、結果的により多くの時間と費用がかかる可能性があります。

放置による主なリスク

・10万円以下の過料の対象となる

・相続人の死亡により権利関係がさらに複雑化する

・必要書類の保管が困難になる

・不動産の売却や活用ができない

・第三者に対抗できない

・次世代への負担の先送り

過料については、法務局が職権で把握できる範囲で適用されるため、すべてのケースで直ちに過料が科されるわけではありません。

しかし、今後はシステムの整備により把握精度が向上していくと考えられます。また、相続登記の義務化と併せて、住所等変更登記も2026年4月を目途に義務化される予定です。相続登記と併せて住所変更が必要な場合は、同時に手続きを行なうことで効率的に対応できます。

急ぐべきケースとは(売却・相続税申告)

一般的な相続登記の期限は3年以内ですが、以下のようなケースでは早急な手続きが必要です。

不動産売却を予定している場合

相続不動産を売却するためには、事前に相続登記が完了している必要があります。売却契約から決済までの期間を考慮し、売却予定の2か月前には登記を完了させておくことが重要です。

相続税申告がある場合

相続税の申告期限は相続開始から10か月以内です。不動産を相続税の納付に充てる場合や、小規模宅地等の特例を適用する場合には、相続登記の完了が前提となることがあります。税理士と連携して適切なタイミングで手続きを進めましょう。

金融機関からの借入れがある場合

相続不動産を担保に借入れを行なう場合や、既存の借入れの担保変更が必要な場合は、金融機関の要求に応じて速やかに相続登記を完了させる必要があります。

共有状態を解消したい場合

複数の相続人で不動産を共有している状態では、管理や処分に制約があります。共有物分割協議や共有持分の売却を検討している場合は、早めに相続登記を完了させることで選択肢が広がります。

最後に

相続登記の義務化により、これまで以上に計画的な相続対策が重要になりました。3年という期限は一見長いように感じられますが、必要書類の収集や相続人間の協議には予想以上に時間がかかることがあります。相続が発生した際は、まず不動産の有無を確認し、ある場合は早めに必要書類の収集を開始することが重要です。複雑な相続関係や法的な判断が必要な場合は、無理をせず司法書士等の専門家に相談することをおすすめします。

また、将来の相続に備えて、生前に家族で不動産の所在や相続の意向について話し合っておくことも大切です。遺言書の作成や家族信託の活用など、事前の対策により相続手続きをスムーズに進めることができます。相続登記の義務化は、所有者不明土地問題の解決を目指した重要な制度改正です。制度を正しく理解し、適切に対応することで、安心して相続手続きを完了させましょう。

さまざまな金融商品が出回っている世の中だけに、あなたの味方になって守ってくれる相談相手を持つことが必要な時代になっています。ご自身のライフプランを考えるときには、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)