はじめに-山東京伝とはどのような人物だったのか

山東京伝(さんとう・きょうでん)は、江戸後期に活躍した戯作者・浮世絵師です。黄表紙や洒落本で人気を博し、読本や考証随筆の分野でも功績を残しました。自作に挿絵を描くなど、多彩な表現力を武器に江戸の風俗や人間模様を巧みに描いたことで知られています。

洒落た遊里の描写や、教訓を含んだ滑稽な物語は多くの読者を魅了し、曲亭馬琴(きょくてい・ばきん)と並び称されるほどの存在となりました。

そんな山東京伝ですが、実際にはどのような人物だったのでしょう。史実をベースに紐解きます。

2025年NHK大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』では、蔦重のパートナーとして欠かせない存在(演:古川雄大)として描かれます。

目次

はじめに-山東京伝とはどのような人物だったのか

山東京伝が生きた時代

山東京伝の生涯と主な出来事

まとめ

山東京伝が生きた時代

山東京伝が生きた時代は、町人文化が成熟し、洒落本や黄表紙、浮世絵、狂歌などが活況を呈したときです。吉原を中心とした遊里文化も花開き、風俗文学は一大ジャンルとして定着していきました。

その後、寛政期に入ると、松平定信による改革が始まり、出版統制が厳しくなります。風刺や風俗の描写は取り締まりの対象となり、戯作者や絵師たちは苦境に立たされました。京伝自身も手鎖50日の刑に処せられるなど、筆一本で生きる者としての葛藤を強いられた時代でした。

山東京伝の生涯と主な出来事

山東京伝は宝暦11年(1761)に生まれ、文化13年(1816)に没しました。その生涯を、出来事とともに紐解いていきましょう。

江戸・深川生まれ、絵師としての第一歩を踏み出す

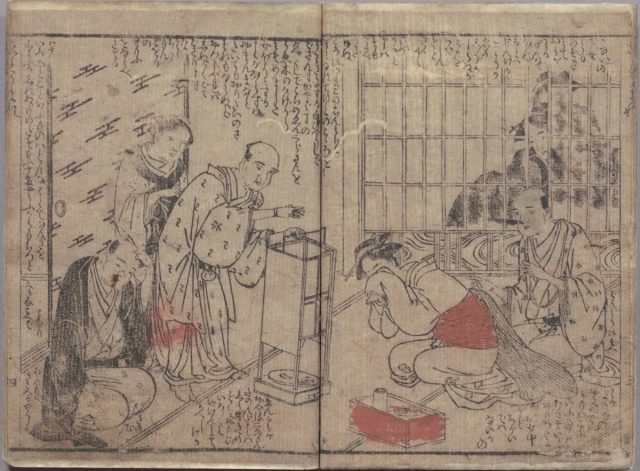

京伝は宝暦11年(1761)、江戸・深川木場の質屋「伊勢屋」の長男として生まれました。本名は岩瀬醒(いわせ・さむる)、通称は京屋伝蔵です。若い頃から絵を学び、北尾重政(きたお・しげまさ)に入門して浮世絵師「北尾政演(まさのぶ)」として活動を始めます。

安永7年(1778)黄表紙の『開帳利益札遊合(かいちょうりやくのめくりあい)』で画工としてスタートしました。

黄表紙で戯作者として大成

戯作者としての出世作は、天明2年(1782)の黄表紙『御存商売物(ごぞんじのしょうばいもの)』。狂歌ブームを牽引した大田南畝(なんぽ)にも認められたそうです。

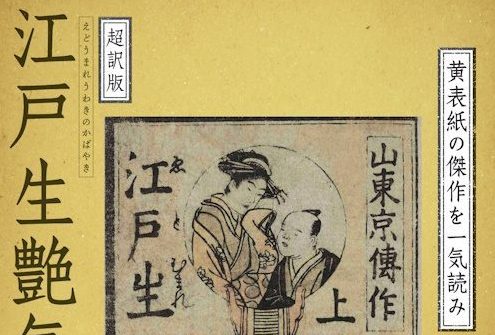

出世作以後、『江戸生艶気樺焼(えどうまれうわきのかばやき)』(出版者:蔦屋重三郎)では自惚れの強い若者の愚行を描いて大評判を呼び、恋川春町、朋誠堂喜三二(ほうせいどう・きさんじ)に次ぐ、黄表紙の中心作家となります。

ほか代表作には、寛政の改革に取材した『孔子縞于時藍染(こうしじまときにあいぞめ)』(1789)や心学流行をとり入れた『心学早染草(しんがくはやそめぐさ)』(1790)が挙げられます。

吉原の遊里の写実描写を得意とした洒落本でも『通言総籬(つうげんそうまがき)』『古契三娼(こけいのさんしょう)』などの代表作を発表しました。

ちなみに、山東京伝は2度妻を迎えましたが、いずれも吉原の遊女上がりの女性(吉原扇屋の新造菊園と百合)だったといいます。

【寛政の改革による弾圧と転機。次ページに続きます】