新宮 晋(造形作家・87歳)

─地球に生まれた意味を探求し、水や風で動く作品を作り続ける─

「見えないエネルギーを形にする。難しいゴール設定のお陰で、まだ道半ばです」

──本誌の発売月(2025年7月)には米寿を迎えますが、いまなお国内外での活躍が絶えません。

「ニューヨークで8月10日まで個展が開催されていますし、来年はミラノで5月から4か月間の展覧会、2027年には台南市で大型プロジェクトのオープニングイベントがあります。この7月1日から視察に行くのは、アラブ首長国連邦です。面白いでしょう?

“子どもの施設をつくってほしい。つくったあとは運営も手伝ってほしい”など、いろんな依頼をしてくださいます。みんな“僕の年齢を知ってるのかな”と思うのですが。海外からばかりで、日本からはほとんど声がかかりませんけれど(笑)」

──いえいえ、大阪・関西万博イタリアパビリオンのアンバサダーも務めています。

「7月20日には、真っ白な布に子どもたちが自由に描いた絵が風にたなびく『元気のぼり』のイベントも開催します。これは東日本大震災後に被災地に元気を送ろうと始めたプロジェクトなのですが、イベントのたびにこちらが元気をもらっています」

──幼少期の原体験をお聞かせください。

「父は、上村松園ら日本画の大家が家に借りに来るほどの古美術収集家で、優れたものが身近にありました。ただ、終戦末期、戦後のモノのない時代に育ったことが大きいでしょう。遊び道具がなく、なんでもつくらなければなりませんでした。家族みんなでペンネームを使って小説を書いたり、絵を描いたりもしていましたね。4人兄弟の末っ子で、兄たちと同じことはしないような子どもでした。

家の裏、田んぼを横切った先に、飛行場がありました。日本軍の兵隊さんが、日向ぼっこしながらナイフで戦闘機の模型をつくるのをよく見ていました。兵隊さんには可愛がられましたね。戦争中は機銃掃射にも遭いましたし、空襲警報が出たら防空壕に逃げるんですが、中でトランプをしたり。戦争の悲惨感なんかなかった。子どもってそんなもんです。

僕はリーダー格だったのか、次々と遊びを考えました。小学3〜4年生の頃には、自転車の廃品を利用して人力飛行機をつくろうとしました。広場まで引っ張っていくのに、翼がぶつからないよう道の幅を測ってね。モノに満たされている時代だったら、廃品を利用して友達と分かち合おうとか、色を塗りたいからペンキ屋の息子を巻き込もうとか、そういうアイデアは出なかったでしょう」

──その頃から、片鱗が窺えます。

「飛行機や、模型づくりを見ていたことなどは、現在の根っこになっているかもしれません。のちにアメリカでパイロットライセンスを取得したほどです。風の研究のために世俗との関係を断つくらいの決意で、島に住んだほうが良いのではと考えもしました」

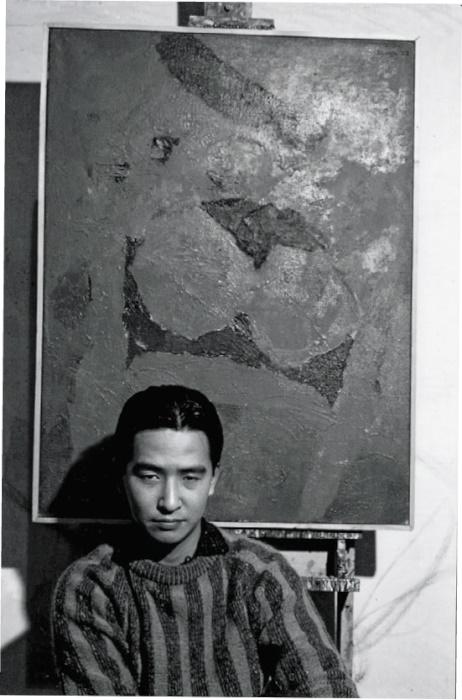

──東京藝大卒業を機に、1960年に政府奨学生としてイタリアへ留学しました。

「大学の頃からイタリアに憧れてね。一生懸命勉強して、官費留学生になりました。東京を離れて、お世話になった小磯良平先生のもとを離れて、海を渡ってジェノバ港に着いた時から、“なんて素敵なところなんだろう!”と。当時は日本人もほとんどいませんでしたし、路地の笑い声や、人の明るさ。“これほど自分に合ったところはない”と思いました」

写真/Mario Schifano

「地球のことをもっと知りたい。人類が未来に生きるヒントを求めて」

──そのイタリアで、絵画から立体作品へ。

「イタリアでも最初は具象画を描いていたのですが、次第に抽象画に移り、布を貼って表面を固めて、木の枝からぶら下げるレリーフ作品なんかをつくるようになりました。すると作品が風に揺れて動いたり、ちぎれて落ちたり、いろいろなことが起こるわけです」

──ここで、風と出会った。

「そうですね。とにかくその頃から、人がやっていることはやりたくなかった。イタリアの彫刻といえば、大理石にノミを打つイメージですが、日本には風鈴とか、ししおどしなど、もう少し繊細な感性があるだろうと。そのあたりは、幼少期に父のコレクションなどに触れていたこともあるかもしれません」

──そして日本に戻り、大阪万博(1970年)での展示が脚光を浴びます。

「ローマで僕の作品を見た大阪造船所社長の南景樹さんに“万博があるから戻ってらっしゃい”と誘われて。“造船所には専門家も最新の技術も揃っているから”と、造船所にアトリエをつくってくださったんです。

万博会場の人工湖に浮かべた『フローティング・サウンド』は、コーン形のおもりが水を叩いて音を出し、水に波紋が広がるという、耳と目で波の動きを知覚する作品でした。

音というのは、空気の波動ですよね。水を叩いた時、実際に目に見える水の上の波と、耳に入ってくる空気の波がシンクロするようなものをつくりたかった。仕掛けとしてどういうものでなければならないかを悩んだ結果、湖全体を振動板のように考えたのです」

──その後、国内外で幅広く活動します。

「万博後は、ハーバード大で客員芸術家として教えたり、大阪府豊能町にアトリエを構えて制作を続け、絵本を出版したりしました。そのうち、“自分の活動がアートであるなら、展覧会などでなく、一般の人が日常生活の中で僕の作品に出会ったら、どう反応するだろう”というバカげた構想を思いつくんですね。そして10点の作品をひとつのコンテナに入れ、ブレーメン、フィレンツェなど9都市を回る世界巡回野外彫刻展を行ないました」

──それが『ウインドサーカス』ですね。

「50代でそれを実現したあと、10年は普通の作家として地道に活動するのですが、今度は“地球のことをもっと知りたい”という思いが湧き上がってきました。“せっかく人間としてこの地球に生まれてきたのに、よく知らないのは勿体ないんじゃないか”と。

アフリカで誕生した人類が世界中に広がり、辿り着いた場所を調べると、ニュージーランドのマオリが暮らす地域や、北極圏の先住民族サーミがトナカイと暮らす地域など、僻地といってもいい場所に行き当たりました。そこで今度は6mのコンテナに風で動く作品を詰め込み、そこに暮らす人たちと交流しながら、1年半をかけて世界6か所を巡りました。それが『ウインドキャラバン』です。そういう場所にこそ、未来の人類の生き方のヒントがあるのではと思ったのです」

──発想力、実現力の源は?

「お金がある人は、そのお金の中で計算するから、そんなことは思いつかない。でも、僕はいつもお金がないから、やりたいことを思いつくんです(笑)。『ウインドキャラバン』も、パリのレストランで、イタリア人建築家のレンゾ・ピアノ夫妻ら友達に集まってもらい、思いを伝えました。その中に、エルメスの会長ジャン・ルイ・デュマ夫妻もいて“感動した。エルメスがしたかったようなプロジェクトだ”と支援してくださった。

プロジェクト終了後、入院されていた会長の病室に報告のビデオをお持ちすると、“あなたは誰もができないと思っていたことを、よくやり遂げたなあ”と言ってくれました」

──地球10周半分の距離を移動されたそうですが、地球について何かわかりましたか?

「よくわかりましたよ。どの場所でも子どもたちに参加してもらい、一緒に絵を描き、歌い、踊った。すると人間がやっている愚かしさが際立って見えてくるようになりました。

なぜ、子どものうちは可能性があるのに、成長するに従ってつまらない大人になるのか。その大人たちが社会をつくるから、地球が危機に瀕していることがわかっていない。宇宙ができて137億年の歴史の中で、地球にとって最悪の事態が人類によって引き起こされかねない状況になっています」

「子どもたちは未来。だからこそ自分の与えられる体験を残したい」

──「新宮晋 風のミュージアム」でも、子どもたちへの活動に力を入れています。

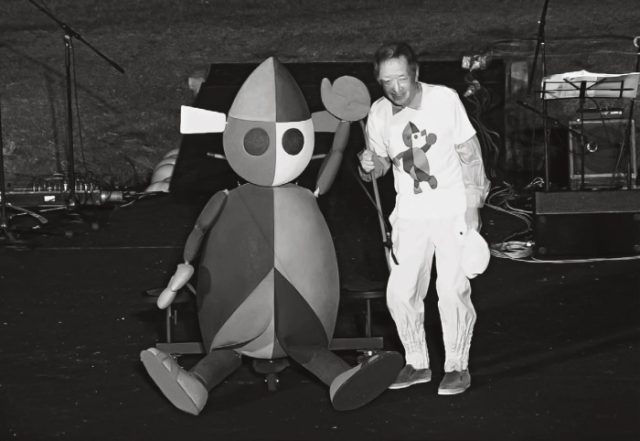

「三田市(兵庫県)への移住は、作品の保管場所に困ったのが理由ですが、『風のミュージアム』も、ローマ留学時代に出会った坂井時忠氏が兵庫県知事になられるなど、いろんなご縁があってつくっていただきました。

5年ほど前に『サンダリーノ』という10万光年彼方からやってきた宇宙人の話を思いつき、絵本にしました。ミュージアム内にその主人公のモニュメントをつくり、昨年10月には、脚本から演出、舞台芸術までほぼ自分で手掛けたオリジナルミュージカルも、水上ステージで公演しました。

演じる子どもたちが本当に一生懸命なので、あの子たちをお披露目する機会も広げていきたい。ほかにも、子どもたちの絵を募集し、選んだ作品を彫刻にしてミュージアム内に設置する企画も続けています。せっかくまだ元気に生きていますので、月1回ミュージアムで僕と直接話ができるイベントも始めました。

とにかく、生まれて間もない子どもたちには好奇心など人間の素敵なところがあるのに、それが消されていく教育とは何ぞや、です。子どもたちができるだけ大人にならないように育てることができたらと、自分の経験も含めて話し、体験してもらえるといいなと思っています。子どもたちは未来ですから」

──元気で活躍されている秘訣は何でしょう。

「イヤな人間とは、つきあわないことかな。でも、僕が自慢できることがあるとしたら、友達が多いことだと思います。いろんな構想にも、電話ひとつで世界中の友達が集まってくれる。いまも子どもの頃に一緒に遊んだ友達とテニスをしていますしね。

レオナルド・ダ・ヴィンチだって、ピカソだって“オレほど友達がいたか”と思います」

──最後に、風や水といった自然の力で動くものをテーマにする理由を伺えますか。

「そもそも僕には“作品を通して自我を表現したい”などの気持ちはないんです。自我を捨て、外にモチーフを持っていくと、モノがよく見えてくる。“自分が自分が、オレが”と言っているうちは視野が狭いんですね。

僕は、自分の作品が動きだした時から、動くもののエネルギーが気になりました。引力とか、空気の流れとか、“目に見えないエネルギーを視覚化しよう、見えるものに変える装置をつくろう”ということがベースなので、とても難しいものを目標にしてしまった。

だから、もし僕に才能があるとしたら、それは“簡単にできないことを目標にした”ことだと思います。アインシュタインでも誰でも、だいたい20歳代にピークがあるけれど、僕は全然遅いわけです。最近、毎晩夢中になって読んでいるのは『宇宙論』です。面白いですよ。地球に生まれた生物である人間にとって、無関係であり得ない。

いつも“今度こそは解決の糸口がつくかな”と挑戦し、やはりまだ中途だったと気が付く。ずっと失敗と、うまくいかないの繰り返し。まだまだこれからです。長生きには意味がある。やっとスターティングポジション、くらいの可能性を秘めて立っています」

新宮 晋(しんぐう・すすむ)

1937年、大阪府生まれ。東京藝術大学絵画科卒業後、イタリアに留学。大阪万博(1970年)での作品で脚光を浴び、以降、世界中に風や光といった自然エネルギーで動く作品を届け続けている。主な作品に、『はてしない空』(関西国際空港)、『生命の響き』(箱根彫刻の森美術館)、『宇宙に捧(ささ)ぐ』(銀座メゾンエルメス)、『虹色の葉』(ニューヨーク・ソーホー)など。『いちご』『じんべえざめ』『風の星』など絵本作家としても知られる。

取材・文/大岡裕子 撮影/津久井珠美