ドラッグストアで陳列されていて、よく目にする漢方薬。

最近「寝ても疲れが取れない」「常にだるさが続いている」と感じている方、それは“倦怠感”のサインかもしれません。

とくに40代から50代の女性は、ホルモンバランスや生活リズムの変化により、心身にさまざまな不調を抱えやすい時期。

でも、大丈夫。

からだときちんと向き合い、少しの工夫で元気は取り戻せます。

今回は、そんな「倦怠感」の原因と上手な付き合い方について、あんしん漢方の薬剤師で、漢方薬製剤の開発研究に携わる碇 純子さんに教えてもらいました。

倦怠感ってなに? どうしてこんなに疲れるの?

倦怠感とは、「体が重く感じる」「やる気が出ない」といった、肉体的・精神的な疲労感のこと。

40代~50代の女性に多く見られる理由は、以下のような複合的な原因があります。

1.ホルモンバランスの乱れ

更年期に差しかかるこの時期、女性ホルモン「エストロゲン」が急激に減少。これが自律神経に影響を与え、慢性的な疲れや無気力感を引き起こします。

2.睡眠の質の低下

ホルモンの変化やストレスにより、眠りが浅くなりがち。いくら寝ても「寝た気がしない」のは、熟睡できていない証拠かも。

3.栄養不足・代謝の低下

忙しい日々に追われ、食事が偏っていたり、栄養が不足していることも。特に鉄分やビタミンB群が不足すると、エネルギーがうまく作られず、疲れやすくなります。

こんな方には「炙甘草湯(しゃかんぞうとう)」がおすすめ!

倦怠感のケアに注目されているのが、漢方薬の「炙甘草湯(しゃかんぞうとう)」。

名前だけ聞くと難しそうですが、実は現代のライフスタイルにぴったり合った万能漢方なんです。

1.とにかく疲れが取れない慢性的な倦怠感に

エネルギーの巡りをよくして、全身のだるさを改善。内臓の働きをサポートし、回復力を高めてくれます。

2.心臓バクバク、動悸が気になる方に

炙甘草湯は、心を落ち着けてくれる作用があります。動悸や息切れなど、ストレスや疲労が原因で心拍が乱れがちな方におすすめです。

3.よく眠れない、夜中に目が覚めるといった不眠傾向の方に

炙甘草湯は神経の高ぶりを鎮め、自然な眠りをサポートする働きも。ぐっすり眠れることで、翌朝の倦怠感の軽減が期待できます。

炙甘草湯と併せて試したい! 倦怠感に効くツボ押し

倦怠感にアプローチする方法として、もうひとつおすすめなのが「ツボ押し」です。

東洋医学では、ツボ(経穴)は体の不調を整えるスイッチのようなもの。

炙甘草湯で内側から整えつつ、ツボで外側からもケアすることで、相乗効果が期待できます。

「疲れたけど運動はちょっと……」という日にもピッタリ。テレビを見ながら、寝る前のひとときに取り入れてみてくださいね。

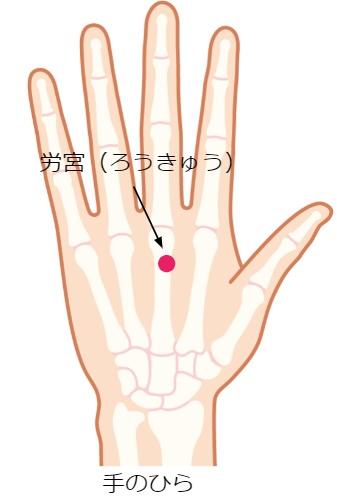

1.労宮(ろうきゅう)

手のひらの中央、グッと握ったときに中指の先が当たるあたりにあるのが「労宮」。

疲労回復、精神安定、自律神経を整える効果が期待できます。

反対の親指でゆっくり5秒押し、離す。これを5回繰り返します。

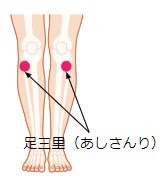

2.足三里(あしさんり)

膝のお皿の下から指4本分下、すねの骨の外側にある「足三里」。

倦怠感・胃腸虚弱・免疫力アップに。

指先でぐーっと3秒ほど圧をかけて離す、左右交互に5回ずつ行ってみましょう。

ツボ押しは、体の巡りを整えるちいさなセルフメンテ。

毎日のほんの数分で、じんわりと、でも確実に変化を感じられるようになりますよ。

炙甘草湯の副作用はある? 安心して使うには?

体質や体調によっては、炙甘草湯にむくみや血圧の上昇のような副作用が出ることもあります。

甘草成分が体内のナトリウムバランスに影響し、水分をため込みやすくなる場合があります。 特に高血圧の方は注意が必要です。

もし違和感を感じた場合は、すぐに服用を中止し、専門の医師や薬剤師に相談しましょう。

そして、何よりも大切なのは「自分に合った漢方を選ぶこと」。

「お手頃価格で不調を改善したい」という方には、医薬品の漢方薬がおすすめ。スマホで気軽に相談できる「あんしん漢方」のような新しいサービスも登場しています。

AI(人工知能)を活用した「オンライン個別相談」サービスでは、漢方のプロが体質に合った漢方を見極めてくれ、お手頃価格で自宅まで郵送してくれるため手軽で便利です。

その“ダルさ”はケアで改善

「年だから……」と諦める前に、今の自分のからだに耳を傾けてみましょう。

自分に合った方法でケアすれば、必ず変化は現れます。

もう一度シャキッと目覚めさせてくれるサポートとして、炙甘草湯のような漢方薬を取り入れてみてはいかがでしょうか。

疲れを感じたら無理をせず、自分をいたわる時間を持つようにしてみてください。

<この記事の監修者>

碇 純子(いかり すみこ)

薬剤師・元漢方薬生薬認定薬剤師 / 修士(薬学) / 博士(理学)

神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。

世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。

●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0252&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=250426

イラスト:にゃたり