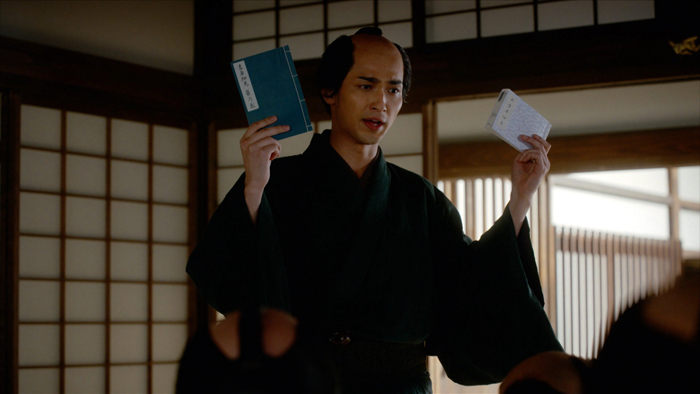

家基の死をめぐる源内の探索

I:さて、意次の命を受けて平賀源内が、家基の死について、探索することになり、御狩場の民に調査をします。そこで「鷹が獲物を逃したあとに苦しそう」ではなく、「鷹が獲物を逃がして悔しそう」「悔しいから爪を噛む」、そしてその瞬間、苦しそうにうずくまるという流れだったことを突き止めます。

A:そこで浮かび上がったのが、手袋に即効性の毒が仕込まれていたということ。しかも、その手袋は意次が家基に贈ったものでした。

I:「意次犯行関与説」が強く疑われる状況が作り出されたということを示唆する場面になりました。なかなかにスリリングな展開ですね。前述のように家基の死については、さまざまな説が流布しています。おそらく誰も「公式発表」である「病死」を信じていないと思われます。

A:昨年の大河ドラマ『光る君へ』を思い出してください。藤原氏による他氏排斥の過程で幾度も陰謀が巡らされました。ライバルを追い落そうという策謀は時代を経てもなくならないということを示していると思いますし、こうした策謀はおそらく現代にも人知れず行なわれているのではないかと思われます。

I:さて、「源内の探索」の場面ですが、『初めての大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」歴史おもしろBOOK』所収の安田顕さんのインタビュー記事に興味深いお話が見られますので引用します。

そうそう、こんなことがありました。おにぎりを食べている農民の人たちと雑談しているシーンがあるのですが、その時、後ろから農民が呼ばれて、声のする方向にぎろっとした目をして振り向いたら、監督に普通にやってください! っていわれちゃって。外連味の出し方を間違えました(笑)。平賀源内はいろんなところに登場するので、演じていて楽しいですね。(p.16より)

A:安田さんのこのお話、第15回の「探索場面」のことをいっています。こういう裏話ってやっぱりおもしろいですよね。

「蝦夷=現在の北海道」とロシア情勢

I:さてさて、源内が意次に「蝦夷に興味はないか」と持ち掛けます。蝦夷は現在の北海道のことですが、広大な北海道に幕藩体制下、松前藩しか存在していませんでした。

A:この頃、日本周辺の海域への外国船の出現は珍しくありませんでした。長崎県立大学の松尾晋一教授が准教授時代に著した『江戸幕府と国防』(講談社選書メチエ)の受け売りですが、『べらぼう』劇中の40年ほど前、将軍徳川吉宗の時分の元文4年(1739)にはロシア探検隊の4艘の船が日本近海にやってきて、うち3艘が仙台湾に入ってきたそうです(ほかの1艘は房総沖)。対処したのが仙台藩になります。

I:なるほど。「仙台藩」というのがポイントなんですね。

A:はい。今後の『べらぼう』の予習として、「仙台藩」「ロシア」というキーワードはぜひ頭に入れておいてほしいです。追って田沼意次に『赤蝦夷風説考』という書物が献上されますが、著者の工藤平助は仙台藩の人間です。

I:なるほど。

大河ドラマレジェンド俳優同士の競演

I:そして、「江戸城パート」では、田沼意次と松平武元(演・石坂浩二)が対峙します。

A:物語の序盤から意次と武元による緊迫したやり取りは続いてきました。古くからの大河ドラマファンにとっては「国宝級」のやり取りではなかったかと思います。なにしろ松平武元役の石坂浩二さんは、『天と地と』(1969年)、『元禄太平記』(1975年)、『草燃える』(1979年/岩下志麻さんとダブル主演)で大河ドラマ主演を演じたレジェンド俳優。対峙する渡辺謙さんは、歴代大河ドラマ平均視聴率No.1の座に君臨する『独眼竜政宗』(1987年)で主演を演じたこちらもレジェンド。この第15回でも幕閣の緊迫したやり取りが展開されました。

I:話を整理すると、家基の死は、爪を噛むいつもの癖で、手袋を噛んだ直後に苦しみだしたという設定になりました。意次も武元もそれぞれの探索で「手袋に毒を仕込まれた」と推測しますが、この結果は意次にとって衝撃的なものでした。なぜなら、その手袋は意次が大奥の最高権力者の高岳(演・冨永愛)の求めに応じて家基に贈ったものだったからです。

A:前述のとおり、家基の死の真相は闇の中。それだけに、家基の死をどう描くのかは「作者の腕の見せ所」であり、『べらぼう』前半戦の肝であり、その場面が大河ドラマのレジェンド俳優の緊迫した掛け合いで展開されるという「見せ場」だったわけです。そして、この場面が「こうきましたか!」というスリリングな展開になり、「この場面を見られてよかった」という、大河ファン冥利につきるレジェンドシーンになりました。

I:意次は、手袋に毒が仕込まれていたことを知った武元に追及されると考えたようです。しかし、武元の反応は違いました。

A:この場面、日常的な意見の相違や立場の差異を超越する関係だったのだと思い知らされました。政を司る幕閣(幹部)の関係はいかにあるべきか、ということを突きつけられた気がします。とかく、自分の意見に対して「ワン!」と答えるイエスマンばかりで脇を固める上役が多い中で、激しく言いたいことを言いあえる関係というのは尊いものです。

I:「仲良く喧嘩する」ということでしょうか。

A:こうした体制がやがてどのように変容していくのか。『べらぼう』江戸城パートの動向からも目が離せませんね。

I:意次と武元の場面だけを編集して放送してほしいですね。

A:おそらく多くの視聴者が望んでいるかと思います。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり