寛政の改革による弾圧と転機

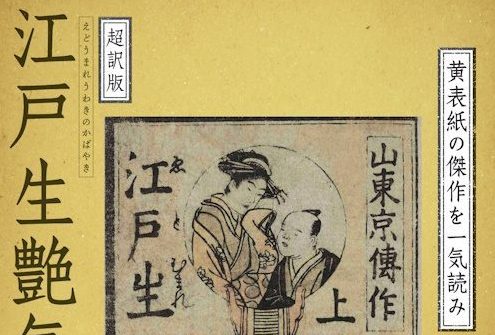

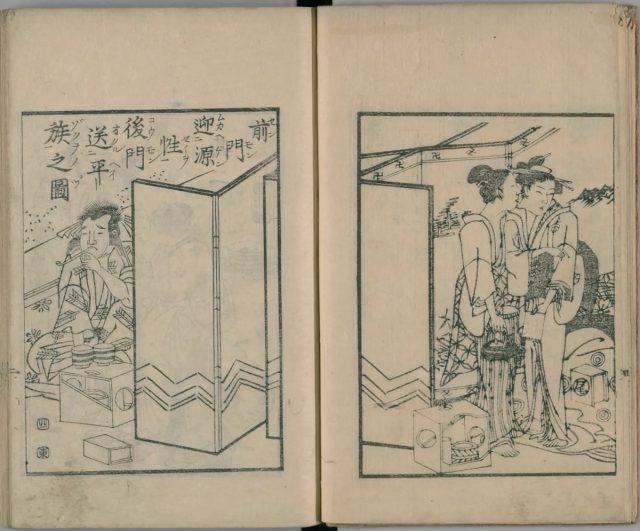

しかし、寛政3年(1791)には洒落本が風紀を乱すとされ、『錦之裏(にしきのうら)』、『娼妓絹籭(しょうぎきぬぶるい)』、『仕懸文庫(しかけぶんこ)』などの作品により手鎖50日の刑に処されてしまいます。このとき、版元であった蔦屋重三郎(つたや・じゅうざぶろう)も身代半減の刑を受けました。

山東京伝 作・画『仕懸文庫』,蔦屋重三郎,寛政3 [1791]. 国立国会図書館デジタルコレクション

https://dl.ndl.go.jp/pid/2533925

以降は洒落本から退き、読本の執筆へと活動の場を移しました。また、銀座にきせる・たばこ入れの店を開いて商売に努めたそうです。

読本で馬琴と並ぶ人気作家に

読本(よみほん)では『忠臣水滸伝』(1799)、『安積沼(あさかのぬま)』(1803)、『桜姫全伝曙草紙(さくらひめぜんでんあけぼのぞうし)』(1805)などを手がけ、曲亭馬琴(かつての山東京伝の弟子)と並び称されるほどの人気を博します。しかし、緊密な長編構成に欠けるところがあり、読本においては曲亭馬琴に軍配が上がったようです。

晩年は考証随筆に本領を発揮し、『近世奇跡考』(1804)、『骨董集(こっとうしゅう)』(1814)の執筆に力を入れ、文化13年(1816)、56歳で没しました。本所回向院(えこういん)に葬られています。

まとめ

山東京伝は、絵と文の才能を併せ持つ希有な戯作者として、黄表紙・洒落本・読本と多様なジャンルで足跡を残しました。吉原の世界を描いた洒落本では時代の風俗を写し取り、黄表紙では洒脱な風刺を、読本では演劇的な構成と教訓を融合させました。

筆禍や改革といった困難に屈することなく、新たな表現を追い求めた京伝の姿勢は、江戸文化の豊かさと柔軟性を象徴する存在といえるでしょう。浮世絵師から考証家へと移り変わるその生涯には、時代のうねりを生き抜いた知の探求者としての姿が浮かび上がります。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/菅原喜子(京都メディアライン)

肖像画/もぱ(京都メディアライン)

HP:http://kyotomedialine.com FB

引用・参考図書/

『日本大百科全書』(小学館)

『世界大百科事典』(平凡社)

『日本人名大辞典』(講談社)

『国史大辞典』(吉川弘文館)