数字や文字の羅列であるデータもビジュアル化されていると理解しやすいということは、よくありますよね。可視化されることで全体像を理解し、物事の本質も認識しやすくなります。日本では有名チェーン店の店舗数やコンビニの所在地といった身近なものから、少子高齢化や気候変動といった社会問題まで、さまざまなデータが公開されています。これらを可視化することで、今まで見えていなかった日本の姿が見えきます。

今回は、地理や自然に関するデータをわかりやすく可視化し、講演会なども行なっているにゃんこそばさんの著書『ビジュアルでわかる日本 データに隠された真実』(SBクリエイティブ)から、有名チェーン店がお店を出しているかどうかがひと目でわかる図をご紹介します。最寄り駅はもちろん、あまり知らなかった駅の魅力に気づくかもしれません。

文/にゃんこそば

「有名チェーン店」が店を出す駅、出さない駅を可視化してみた

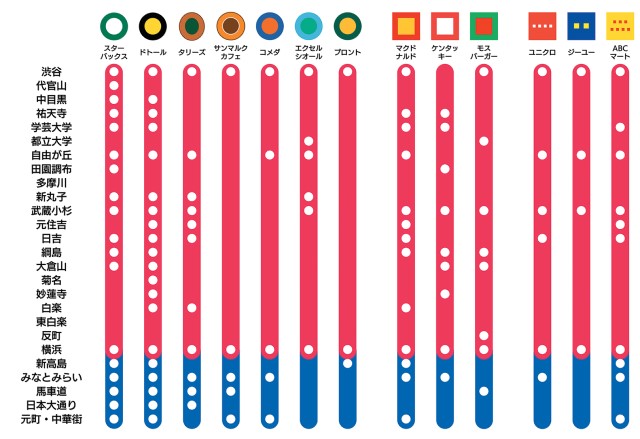

駅のまわりにどんなカフェチェーンがあるのか……「路線図風に表したらわかりやすいかも」と思い、可視化してみました。題して「カフェ路線図」です。

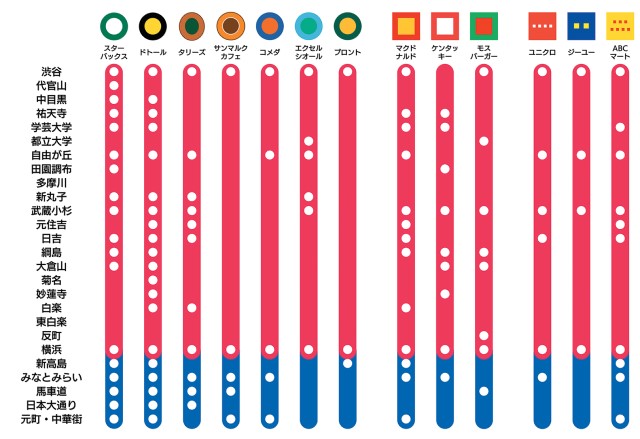

東急東横線

まず手始めに、渋谷と横浜を結ぶ東急東横線を見てみましょう(図1)。

スターバックスがある駅が多く、「駅力(えきりょく)」の高さが垣間見える。新丸子のスターバックスは病院内店舗。

スターバックスがある駅と、ドトールがある駅の違いに気づいた方は鋭い観察眼をお持ちです。スターバックスは「corner of Main & Main」と呼ばれるコンセプトを掲げ、駅周辺や繁華街など人通りの多い場所や、観光地、歴史的建造物などの目立つ場所に優先的に出店してきました。

一方、ドトールは小さな駅にも幅広く出店しています。

スターバックスとはターゲットの顧客層が異なるので一概に比較できませんが、立地条件を低くし、目立ちにくい場所や店舗面積の狭い物件にも積極的に出店することで、結果的にスターバックスと棲み分けができているように見えます。

各駅の充実度に着目すると、ターミナルの渋谷と横浜は主要7チェーンをすべて制覇しています。ファストフードやファストファッションのお店なども載せてみましたが、ほとんどのチェーンに「○」がつきました(渋谷には2022年までケンタッキー・フライドチキンの道玄坂店がありました)。

休日に買い物客でにぎわう自由が丘、タワーマンションとショッピングモールが林立する武蔵小杉もなかなかの充実ぶりです。横浜より先、みなとみらい線は横浜市の中心市街地をかすめるように走っていて、カフェ巡りはもちろん街歩きが楽しい路線です。

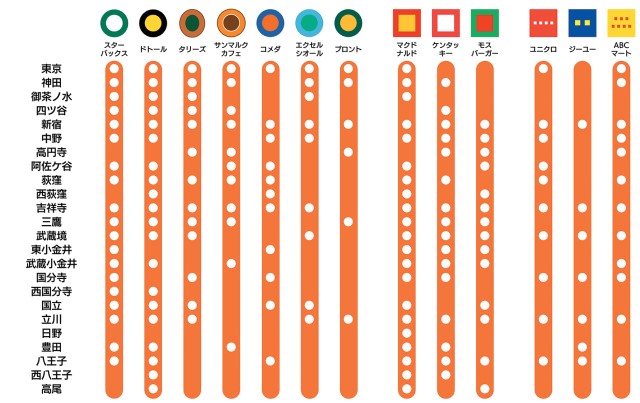

JR中央線快速

続いて東京都内のJR中央線です(図2)。

1日の乗降客数が5~ 10万人を超えるような大きな駅が続いている。吉祥寺にはプロント系列のワイン酒場「ディプント」がある。

東京都心を駆け抜け、武蔵野の住宅地をまっすぐ貫く人気路線。ひとつひとつの駅が大きく、東急東横線よりもにぎやかな路線図になりました。中野区や杉並区の雑然とした駅前商店街も魅力的ですし、2000年以降に高架化された武蔵境~武蔵小金井、国立の各駅も、高架下にお店やイベントスペース、さらには学生寮(!)などが整備されて、素敵な空間が生まれています。

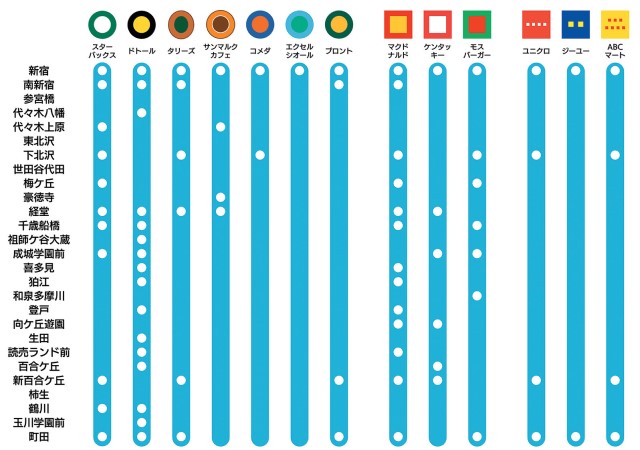

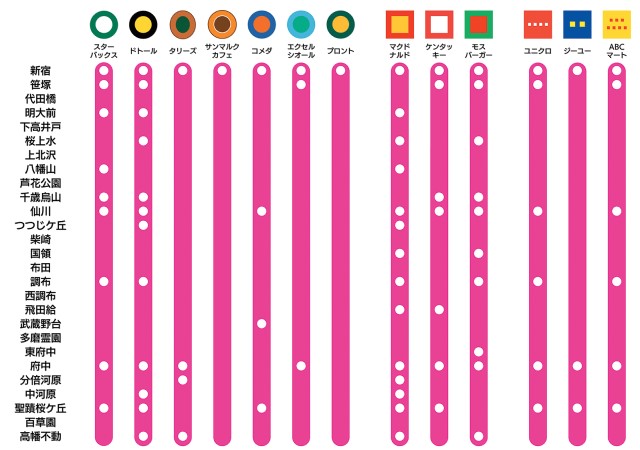

スタバの多い路線、少ない路線

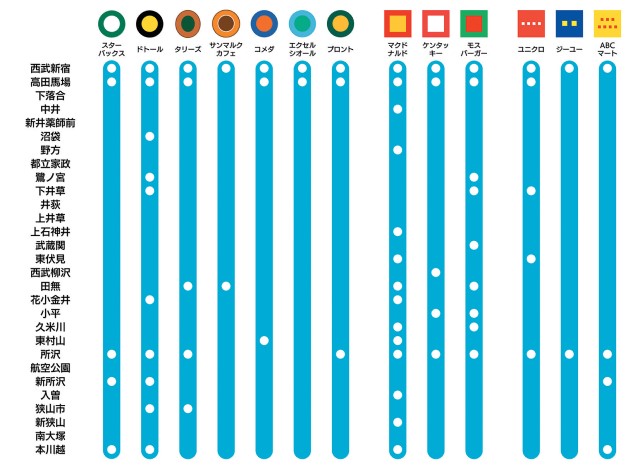

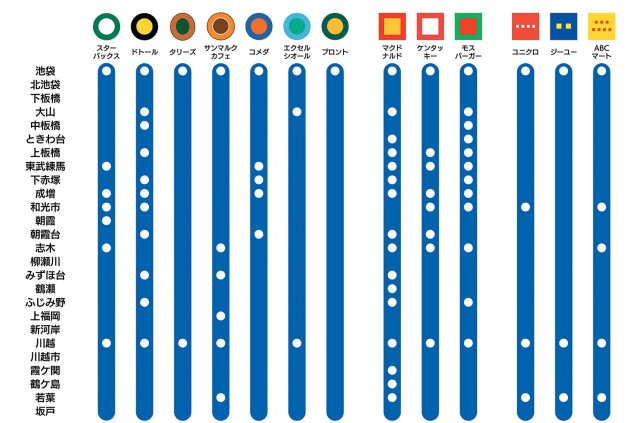

首都圏の私鉄各線をいくつか眺めてみましょう(図3〜6)。

昔ながらの商店街にドトールとマック(もしくはモスバーガー)があるのが典型的な駅前風景。

仙川駅には女子大や音大もあり、駅前商店街が幅広い年代層でにぎわっている。

住宅密集地を走り、高架化や地下化などの改良工事が進んでいないこともあって、各駅ともこぢんまりとしている。買い物や飲食のときには、バスで中央線沿線に出る人も多い。

和光市では2019~2020年に駅ビルができて、日々の買い物が便利になった。北口再開発も計画中。

今回は新宿、池袋を発着する4つの路線をピックアップしましたが、西武新宿線の路線図が少し寂しいことに気づくでしょうか。

このような違いが生まれる理由のひとつが“駅力(えきりょく)”です。“駅力”とは一般的に知られている単語ではなく、時と場合によってさまざまな使い方をされていますが、ここでは「駅やその周辺の街に、どれだけ人を引き寄せる力があるか」と定義しておきましょう。

西武新宿線は東京都心と所沢、川越などを結ぶ通勤路線で、都内では中野区、杉並区や西東京市などの人口密集地を貫いています。沿線人口は他の路線とも遜色ないのですが、数km南側を走るJR中央線の求心力が強すぎるために、西武新宿線とJR中央線の間に住む人たちが(バスを使ってまで)JRの駅に向かう……といった現象が起きています。飲食店、特にスターバックスやタリーズは出店候補地の人通りをシビアに見るので、“駅力” の弱い駅への出店はどうしても後回しになってしまうのです。

名古屋、大阪では……?

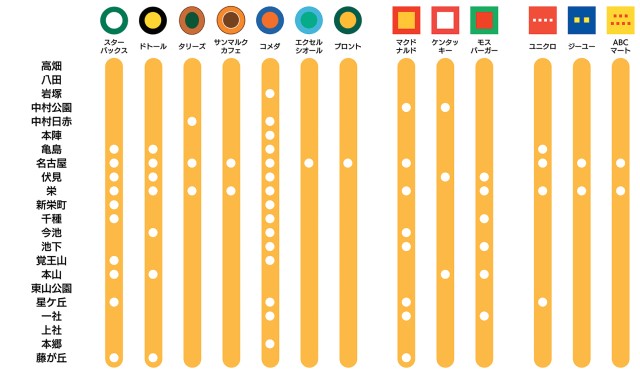

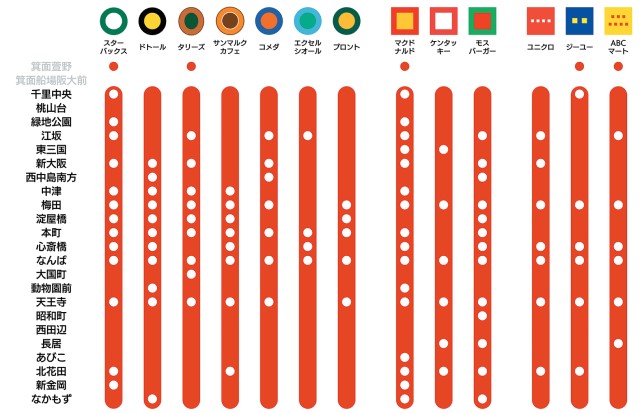

名古屋、大阪の地下鉄の中でも一番人気の路線が東山線と御堂筋線です(図7〜8)。

とにかくコメダが多い。覚王山~藤が丘には落ち着いた住宅地が広がっている。

大阪の中心部を南北に貫く路線。梅田~なんばには大企業のオフィスや百貨店などが集まる。

東山線は名古屋と栄、御堂筋線は梅田からなんばの各駅に多くのカフェが集まっています。首都圏よりもコメダ珈琲店(本社:名古屋)が多いのが特徴的で、特に東山線の路線図を見ていると、名古屋の皆さんの「コメダ愛」が伝わってくる気がします。

長距離路線に都市の“山”と“谷”を見る

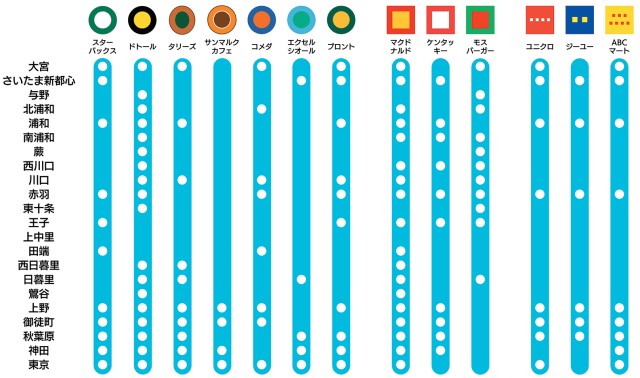

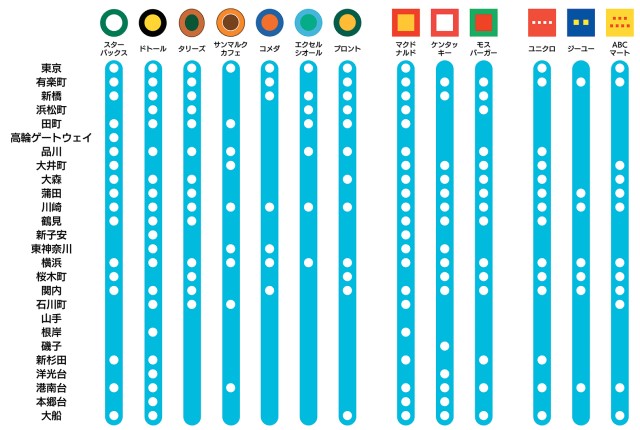

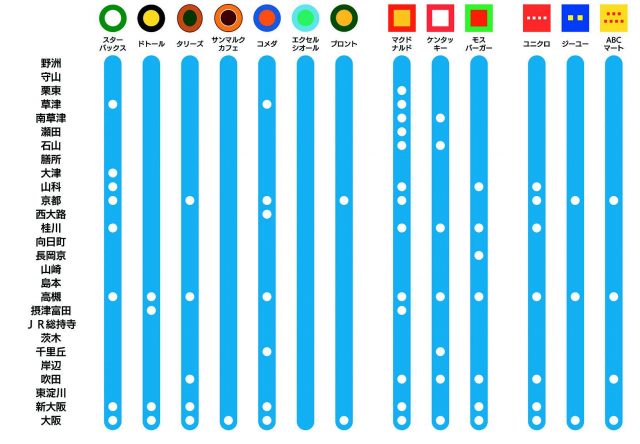

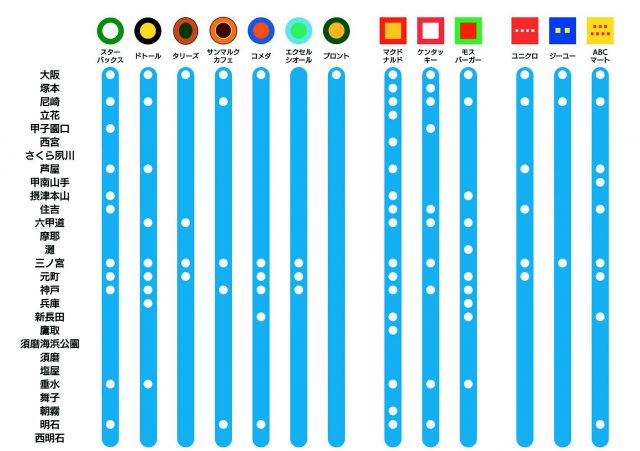

最後に、首都圏を南北に貫くJR京浜東北・根岸線と、近畿圏を東西に貫くJR琵琶湖線・京都線・神戸線を見てみましょう(図9〜10)。

チェーン店の出店状況に山と谷がある。さいたま新都心は、駅直結のショッピングモール「コクーンシティ」の開業で様変わりした。

横浜から先は根岸線。横浜~石川町の区間は横浜市の中心市街地で、オフィスや商店が密集している。

京都、大阪とも中心市街地をかすめるように走っているため、京浜東北線と比べると○の数が少ない。

三ノ宮~神戸は神戸市の中心市街地。神戸駅の地下街「デュオこうべ」に日本最西端のエクセルシオールがある。

両線とも「○」印が密な区間と、まばらな区間があることが読み取れます。都市圏の中心部(上野~品川、新大阪と大阪)に「○」が並んでいるのは予想通り、横浜市内(横浜~石川町)、神戸市内(三ノ宮~神戸)などにも密な区間が見られます。平日朝夕の混雑時間帯にこれらの路線を利用すると、横浜、神戸の中心部に向かって(東京、大阪方面とは逆方向の列車が)だんだん混んでくる……という現象を見ることができ、政令指定都市の底力のようなものを感じます。

このようにカフェなどのチェーンを路線図にしてみる(※1)と、単に店舗のあるなしがわかるだけでなく、各駅の発展度合いや駅の“性格”をひと目で理解することができます。こうしたオリジナルの路線図は、お店の場所さえわかればカフェ以外のテーマでも作成できるので、ぜひ、休みの日の“自由研究”として、あなたオリジナルの路線図を描いてみてください。

※1

・2023年8~9月に、各社の公式サイトで公開されている店舗情報をまとめました。

・駅の出入口から徒歩で480m、または直線距離で320m以内に店舗がある場合に「○」と判定しました。

・サブブランドの店舗が含まれている場合があります。(例)STARBUCKS RESERVE、無印良品500

・病院や学校内の店舗が含まれている場合があります。

・店舗や駅の位置、歩行ルートを正しく特定できず、店舗の有無を誤って判定している場合があります。

* * *

著者/にゃんこそば 監修/宮路秀作

SBクリエイティブ 1,870円

にゃんこそば

東京都生まれ、神奈川県育ち。データ可視化職人。民間企業でクラウドサービスの企画、開発やビッグデータ利活用に従事するかたわら、個人活動としてオープンデータや公的統計の可視化、地図アプリの作成に注力し、日本や世界の「今」が一目でわかる作品を多数公開している。主な活動歴は国土交通省『3D都市モデルの整備・活用促進に関する検討分科会』など。X(旧Twitter)のアカウント名は「にゃんこそば@ShinagawaJP」(約6.6万人フォロワー)。TV、新聞、ネットメディアでの取材歴多数。