2024年のNHK大河ドラマの影響か、紫式部がとても注目されています。紫式部から連想するものを挙げるとしたら、『源氏物語』でしょうか。紫式部や『源氏物語』の名前や概要は知っていても、じつはまだ知らないことがたくさんあるのかもしれません。

あらためて日本文化を学び直すとしたら、なじみやすいところから考えると、『小倉百人一首』でしょうか? 小倉百人一首から日本文化を垣間見てみましょう。本記事では、紫式部の百人一首をご紹介いたします。

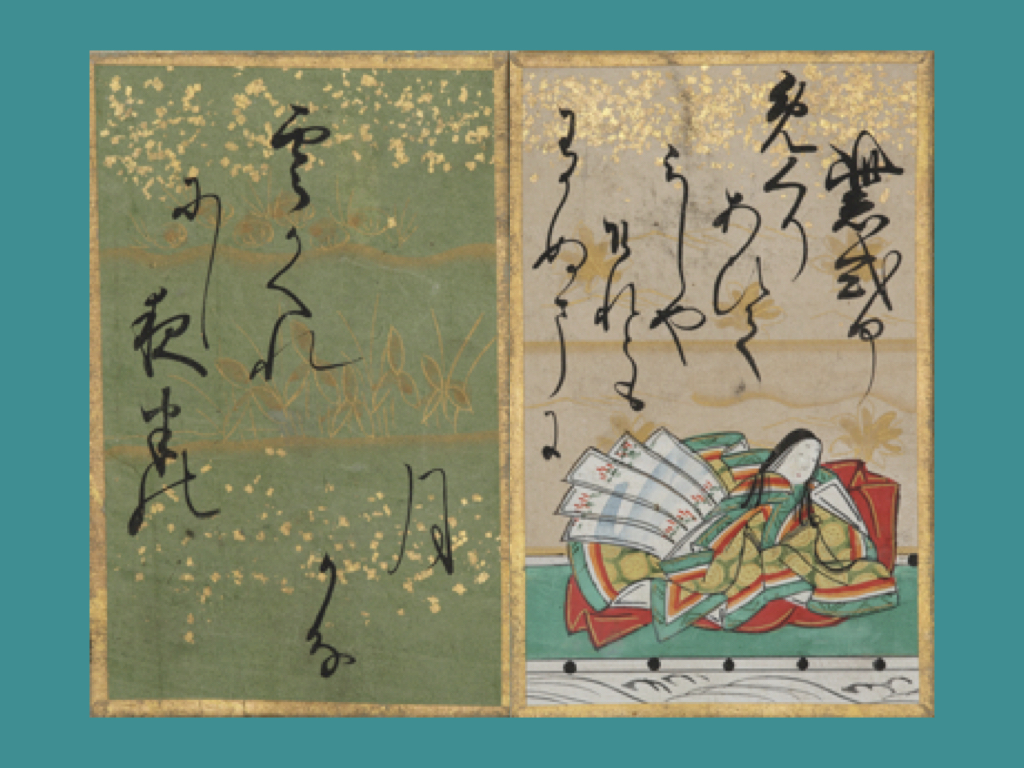

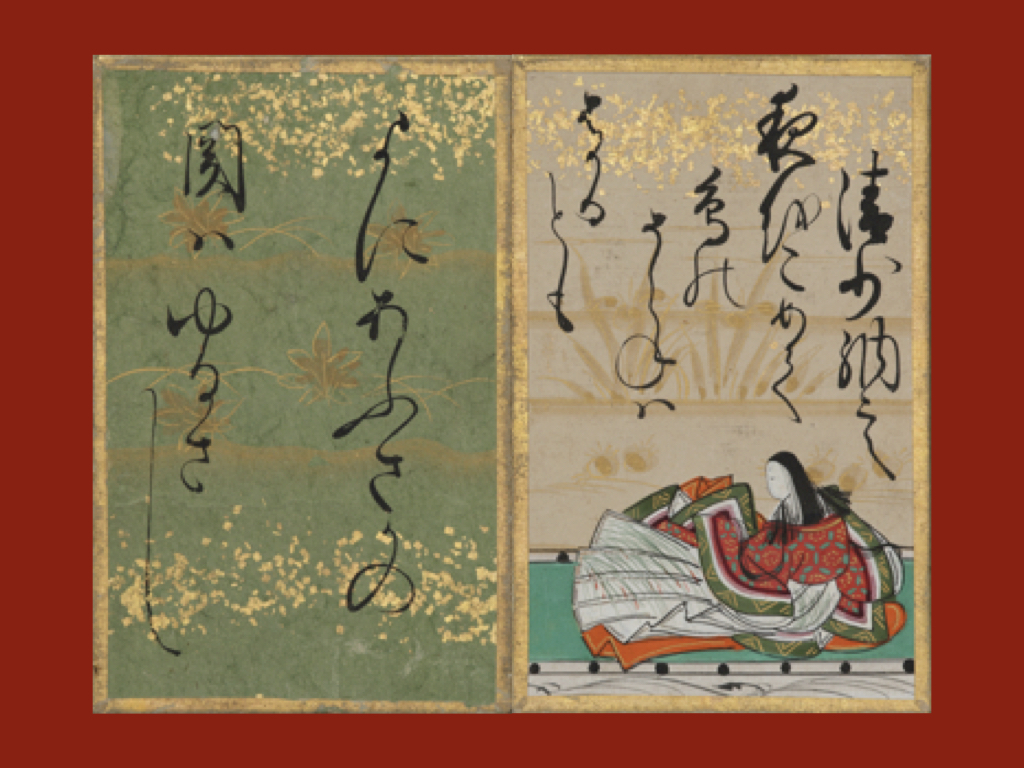

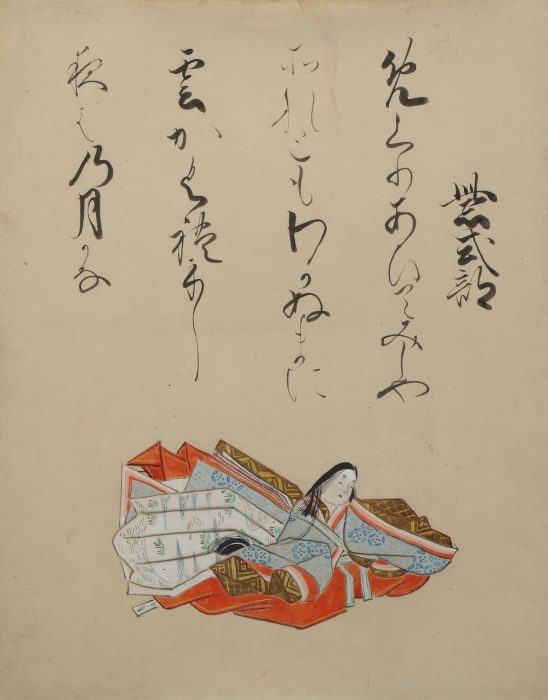

『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館)

目次

紫式部の百人一首「めぐりあいて」の全文と現代語訳

この和歌が誕生した背景

紫式部が詠んだ有名な和歌は?

紫式部、ゆかりの地

最後に

紫式部の百人一首「めぐりあひて〜」の全文と現代語訳

主人公・光源氏の恋模様を描いた代表作『源氏物語』の作者として、広く知られている紫式部。平安時代を代表する女流作家として名高い紫式部ですが、勅撰和歌集に歌が60首近くまとめられており、歌人としても優れた才能を発揮させました。

その中でも特に有名な歌が、

めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月かな

ではないでしょうか? この和歌は、『小倉百人一首』の中で、57番目にまとめられています。旧友との再会を詠んだとされる和歌。

現代語訳すると、

久しぶりにお会いできたのに、それがあなただとわかるほんのわずかな間に、あなたは慌ただしく帰ってしまわれた。まるで、すぐに雲に隠れてしまう夜半の月のように。

という意味になります。

「夜半の月」は、夜更けの月を意味し、「かな」は詠嘆(感嘆詞)の終助詞です。百人一首の古い写本や和歌集では、「夜半の月影」と記されていることもあります。

そもそも紫式部ってどんな人物?

『源氏物語』を執筆した、平安時代の作家というイメージが強い、紫式部。では、実際の紫式部はどのような人物だったのでしょうか? 史実をベースにしながら、簡潔にご説明いたします。

紫式部は、天延元年(973)頃、平安時代中期の漢詩人・藤原為時(ふじわらの・ためとき)と、藤原為信女(ふじわらの・ためのぶの・むすめ)の子として生まれました。紫式部は幼い頃から才気煥発で、学者だった父・為時の影響を受けながら、文学や漢詩に親しんでいたとされます。

兄よりも早く漢詩を習得し、為時は紫式部が男の子として生まれなかったことを残念がったそうです。その後、紫式部は越前守に任命された為時に従って、現在の福井県越前市に移住しますが、結婚のため一年ほどで帰京しました。

相手は、為時の同僚で親族関係にあたる、藤原宣孝(のぶたか)です。宣孝は温厚篤実な性格で、紫式部との関係性も良好だったとされます。しかし、とにかく艶聞が絶えなかったそうです。二人の間には、のちに優れた歌人となる賢子(けんし)という娘が生まれますが、紫式部はどこか寂しい気持ちを抱えていたのかもしれません。

そんな二人の夫婦生活ですが、宣孝が病没してしまったため、わずか数年で終止符が打たれてしまったのです。同時期、夫を亡くした絶望感を埋めるように書き始めたのが、『源氏物語』であるとされます。寛弘2年(1005)頃、宮廷に出仕するようになった紫式部。

紫式部の評判を耳にした藤原道長は、一条天皇の后になった長女・彰子(しょうし/あきこ)の女房に、紫式部を抜擢しました。紫式部は、彰子に仕えている間に『源氏物語』を完成させ、またたく間に宮中で話題となったのです。

『源氏物語』では、登場人物の心情や苦悩などが、見事に表現されています。このことからも、洞察力に長け、文才に恵まれていた紫式部の一面を垣間見ることができるのではないでしょうか?

『百人一首画帖』より(提供:嵯峨嵐山文華館)

この和歌が誕生した背景

旧友との再会を詠んだとされる、「めぐりあひて」の和歌。この歌は、父・為時とともに越前で暮らしていた頃に詠まれたと考えられています。現在のように交通も発達しておらず、いつでもどこでもつながることができるSNSもなかった時代。都から遠く離れた地方での生活は、不安と寂しさが大きかったのかもしれません。

この和歌からは、せっかく旧友と再会できたのに、つもる話ができなかったことを寂しく思う紫式部の心情が読み取れます。

紫式部が詠んだ有名な和歌は?

60首近くの和歌が和歌集にまとめられている紫式部ですが、例えば、どんな歌を詠んでいたのでしょうか? ここでは、紫式部が詠んだ有名な和歌を2首ご紹介します。

1:見し人の 煙となりし 夕べより 名ぞむつまじき 塩釜の浦

紫式部が詠んだ代表的な和歌の一つに、この歌が挙げられます。これは、「親しかった人が煙となって消えてしまった夕方、陸奥国の塩釜の浦でたなびく塩焼きの煙でさえも慕わしく感じられる」という意味の和歌で、夫・宣孝が亡くなった時に詠んだ歌です。

のちに自身の歌集『紫式部集』にも収められたこの和歌からは、円満だったとされる紫式部と宣孝の関係性を垣間見ることができます。

2:若竹の 生い行く末を 祈るかな この世を憂しと 厭ふものから

紫式部は、娘・賢子(けんし)に向けた歌も残しています。それが、この和歌です。現代語訳すると、「この世の無常に苦しめられながらも、私は若竹のような我が子が健やかに成長することを祈っているのです」となります。

紫式部は、都から遠く離れた地方で生活したり、夫を早くに亡くしたりと、苦悩の多い人生を送ってきました。この和歌からは、長生きしても仕方がないと思いつつも、大切な娘には長生きして人生を謳歌してほしいと願う、紫式部の相反する心情を読み取ることができます。

また、賢子はのちの大弐三位(だいにのさんみ)であり、百人一首にも歌がまとめられている有名な歌人です。紫式部の願い通り、大弐三位は歌人として才能を発揮し、その人生を謳歌したと言えるでしょう。

紫式部、ゆかりの地

『源氏物語』の作者として名を馳せた紫式部。そんな紫式部のゆかりの地は数多くありますが、中でも上賀茂(かみがも)神社がよく知られているのではないでしょうか? 正式には賀茂別雷(かもわけいかづち)神社といい、京都市北区上賀茂に位置する神社です。

1300年以上の長い歴史を持つこの神社には、縁結びや子授け、安産の神も祀られており、多くの参拝客で賑わっています。紫式部も、上賀茂神社にしばしば参拝のために訪れていたそうです。

最後に

今回は、紫式部の百人一首「めぐりあひて」についてご紹介しました。和歌が詠まれた時代背景や、作者の心情について知ると、和歌の新たな一面が見えてくるようですね。本記事をきっかけに、百人一首の奥深さを感じていただければ、幸いです。

※表記の年代と出来事には、諸説あります。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP: http://kyotomedialine.com FB

校正/吉田悦子

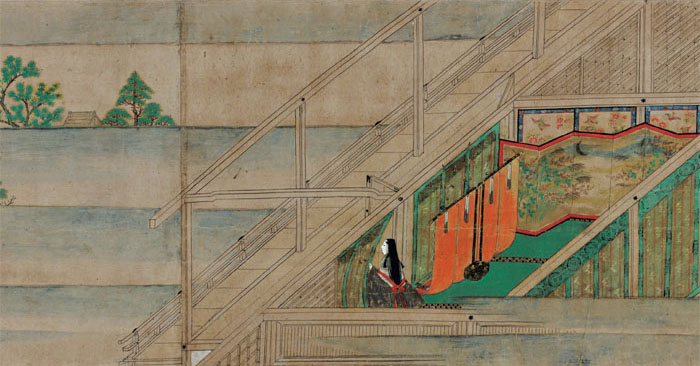

アイキャッチ画像/『百人一首かるた』(提供:嵯峨嵐山文華館)

●協力/嵯峨嵐山文華館

百人一首が生まれた小倉山を背にし、古来景勝地であった嵯峨嵐山に立地するミュージアム。百人一首の歴史を学べる常設展と、年に4回、日本画を中心にした企画展を開催しています。120畳の広々とした畳ギャラリーから眺める、大堰川に臨む景色はまさに日本画の世界のようです。

HP:https://www.samac.jp