取材・文/柿川鮎子

ペットの東洋医学について、世界一わかりやすく解説している、むつあい動物病院院長・獣医学博士・国際中医師の金井修一郎先生。今回は具体的にペットの漢方薬について、基礎の基礎を教えてもらおう。先生、今回もよろしくお願いします!

漢方薬の基礎知識、概論

――東洋医学では漢方薬を使って病気の治療を行ないますが、最初に漢方薬とは何か。西洋薬との違いについて教えてください。様々な慢性病、腰痛、婦人科の不調などに漢方を用いることで、体質が改善されて、身体への負担が少なく穏やかな治療ができると言われています。ペットの場合、どんな治療で漢方が威力を発揮できるのでしょう?

漢方薬と西洋薬について

金井先生 最初に「漢方薬とは何か?」ですが、何種類かの生薬(植物、鉱物、動物など)を組み合わせた薬を漢方薬と言います。

西洋薬は単一成分のものが多く、胃酸を抑える、気管支を広げる、細菌を抑える(抗生物質)、炎症を抑える(消炎剤)など使用目的が決まっていて、特定の細胞や臓器に直接働きかけて作用します。

一方で漢方薬は複数の成分が含まれているため、身体の様々な場所に作用します。

漢方薬はすぐに効かないが副作用が少ない、西洋薬はすぐに効くが副作用の心配があるというイメージをお持ちの方が多いかもしれません。漢方薬でも比較的効果の早いもの(足がつったときの芍薬甘草湯、胸焼けのときの六君子湯など)もあり、逆に状態や組み合わせによっては副作用が出ることもあります。

漢方薬、西洋薬のどちらにもメリット・デメリットがありますので、そのペットがおかれている状況を把握して、適切に処方されることが理想的です。特に漢方薬の処方には、以前お話した弁証論治(東洋医学的な診断)が必要です。また、投薬中はどちらの薬も定期的な健康状態の確認が必要です。

(金井先生の注:複数の薬を使用する場合には、薬の相互作用への注意が必要です。西洋薬と漢方薬、漢方薬同士でも一緒に使わないほうがよい組み合わせがあります。ペットに複数の薬を使用する際は、専門知識を持った獣医師にご相談ください)

漢方薬と生薬について

――TVのCMで「〇〇生薬(しょうやく)入り」という言葉を聞きます。漢方薬と生薬には何か違いがあるのでしょうか?

金井先生 “生薬”とは、経験的に薬としての効果がわかっている植物の葉、茎、根や鉱物、動物などを加工して有効成分を抽出したものです。その何種類かの“生薬”を組み合わせたものが“漢方薬”です。漢方薬の元となる生薬について少し説明してみましょう。

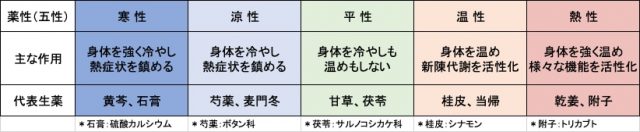

生薬の作用は様々な観点(薬性、薬味、効能など)から分類されます。最初に薬性について表で見てみましょう。

薬性(五性):身体を冷やすか温めるか(寒、涼、平、温、熱)

表1では左から右へ、身体を強く冷やす寒性ものから強く温める熱性の生薬まで5段階に分類しています。寒性の石膏(寒性生薬)を食べるなんてと、驚かれるかもしれません。でも、その冷たくて重い感じは身体を冷やしそう、逆に乾姜(熱性生薬)はショウガを蒸して乾燥させたものですが、食べたら温まりそうではありませんか?

この五性の分類は、東洋医学的診療の基本である“熱ければ冷やす・冷たければ温める”を考える際に参考になります。次に薬味について表で見てみましょう。

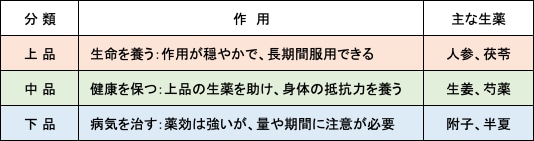

薬味(五味):味による分類(酸、苦、甘、辛、鹹)

生薬の味が身体に及ぼす作用は、表2のように5種類に分類されます。酸っぱいものをなめるとキュッと口が引き締まる、辛いものを食べると汗が出るなどの経験から、イメージできる部分があるのではないでしょうか。

水様便や鼻水に“酸”、熱や咳に“苦”、消化・栄養不良に“甘”、肩こりや冷えに“辛”、シコリや便秘に“鹹(かん)”の味を持つ生薬がそれぞれ有効であった、という経験的な知見が治療に役立ちます。最後に効能について表を参考に解説してみましょう。

効能(三品):作用の強さ・速さなどによる分類

生薬の効能は表3のように、上品(じょうほん)、中品(ちゅうほん)、下品(げほん)(または上薬、中薬、下薬)の3段階に分類されます。

「上品」は生命を養う薬で長期間服用できるもの、

「中品」は健康を保つための薬で病気の治療にも用いるもの、

「下品」は病気の治療に用いるもので、効果は強いが長期間の服用はできないもの、

という3つの分け方をします。西洋薬の多くは「下品」に近いイメージです。副作用が少ないと思われがちな漢方薬でも、特に下品が含まれるものでは必要最小限の投与を心がけます。

押さえておきたいペット漢方薬、3つの注意点

――ペットが漢方薬を服用する時の注意点、保管方法、飲ませるタイミングなどを教えてください。

金井先生 では漢方薬の基礎の基礎として、1)用法・用量、2)保管、3)飲むタイミングの3つを紹介しましょう。

用法・用量

漢方薬に限ったことではありませんが、ペットに薬を与える際は獣医師に処方された用法・用量を守っていだだくことが大切です。あまり効果が無いからといって「もっとたくさん飲ませてしまおう」とか、「良くなったから、もう薬をやめてもいいだろう」と勝手に変えるのは危険です。飼い主さんが判断せず、まずは処方した獣医師に相談してください。

漢方薬の保管

漢方薬は湿気に弱いものが多いので、通常は高温多湿を避け暗い涼しい場所での保管をおすすめします。特に指示がない場合は冷蔵庫での保管は行なわない方がいいです。冷蔵することで取り出した際に結露が起きるものや、冷えて変質するものもあります。

特に分割してある錠剤、粉砕して粉薬にしたもの、シロップなどに混ぜて液状にしたものは早めに使い切りましょう。

漢方薬を飲むタイミング

人が漢方薬を処方されるときは、食間や食前の内服を指示されることが多いようですが、ペットでは空腹時に無理に飲ませて吐かれるより、フード、オヤツと一緒でも構わないので、その子が一番ストレスなく飲むことができる方法・タイミングを優先します。ただし薬によっては投薬法に注意が必要なものもありますので、処方された獣医師とよくご相談ください。

また陰陽の調節を考えて、元気が出て活発になるタイプの漢方は午前中に与える、熱を鎮める、身体を休める、落ち着かせる作用のあるものは夜や就寝前に与える、と指示される場合もありますので注意してください。

漢方薬の投薬方法

――うちの子はなかなか薬を飲んでくれません。西洋薬はジャーキーに包んでこっそり食べさせていますが、漢方薬でもお肉に包んでいいでしょうか?

金井先生 そういう相談は多いですね。西洋薬でも投薬に苦労されている方は多いと思います。

漢方薬の投薬方法ですが、まずは薬を飲んでもらうことが必須なので、好きなオヤツや味の濃いウェットフード、投薬補助剤(ペースト状やトリーツ状のもの、肉、魚、チーズ味など色々あります)、シロップ、ハチミツなどに混ぜて飲んでもらいましょう。気を付けたいのは混ぜたオヤツなどが高カロリーだと太ってしまう場合があるので、その分普段の食事量を減らし調節してください。

また漢方薬の形状は主にエキス顆粒(医療用漢方製剤)、錠剤、液剤などですが、どういったタイプが飲みやすいのかはその子によります。顆粒をフードにかけても気にせず食べる子、錠剤を口にポイッと入れて大丈夫な子、砕いて甘いシロップに混ぜれば食べられる子など様々ですので色々お試しください。

それでもどうしても飲めない場合には、座薬にして投与する、塗るタイプのものを使う方法もありますが利用できる漢方薬は限られてきます。

ペットでよく使う漢方薬

――ペットでよく使う漢方薬にはどんなものがありますか? その投薬量、注意点などについても教えてください。

金井先生 人用の漢方薬をペットにも用いて、有効なケースはたくさんあります。ただし前に述べたように、その子の弁証論治を行い東洋医学的診療に基づいて処方することが前提です。

次回以降、それぞれ個別に詳しく紹介しますが、補中益気湯、四逆散、十全大補湯、五苓散、六君子湯、八味地黄丸などはよく使われます。

ただし有名な葛根湯は、ペットではあまり使われません。葛根湯は主に風邪の初期症状、すなわち寒気を感じたなど自覚症状に気づいて早めに飲み始めるといい薬ですが、ペットで実際に咳や熱が出て飼い主さんが不調に気づかれたときには、もう葛根湯に適応する初期の段階は過ぎていることが多いので、他の漢方薬が使われます。

ペットの投薬量、注意点

金井先生 最後にペットへの投薬量や注意点を解説しましょう。投薬量は、人用の漢方薬を用いる場合は体重換算しておおよその量を決めますが、症状や組み合わせにより調節するので個々のペットで量は異なります。また年々種類が増えてきた動物用の漢方製剤(サプリ)では、ペットの体重により基準量は決められていますが、やはり症状、組み合わせにより処方量を調節しますので、東洋医学的診療を行う獣医師に判断してもらうのが安心です。

人用の漢方薬に含まれる生薬には、ペットに有毒とされるものもあります。咳止めによく使う“桔梗”に含まれるサポニンは、犬猫で溶血性貧血というタマネギ中毒のような重篤な症状を起こすことがあるので注意が必要です。

また、“附子”(猛毒のトリカブト:表1、表3参照)は熱性の生薬としてよく用い、ペットにも処方する八味地黄丸に入っています。前述の“桔梗”も“附子”もその子の状態、体重あたりの量、他の生薬との組み合わせなどが重要で、薬にもなれば毒にもなります。過剰投与にならないよう注意が必要です。

――量によっては命の危険もあるとは、怖いですね。

金井先生 そうなのです。むやみに危機感を煽(あお)ることは良くないと思いますが、安易に飼い主さんがご自分に処方された漢方薬やドラッグストアで購入できるものを、症状が似ているからといってペットに与えることは、おすすめできません。

また、動物病院によって取り扱う漢方薬の種類、東洋医学的診療の内容は異なります。人用の漢方薬以外に動物用のものも取り扱っているのか、鍼灸治療など他の東洋医学的診療も合わせてお願いできるのか調べておくといいでしょう。私が所属する日本ペット中医学研究会会員病院(https://j-pcm.com/memberlist/list/)では、中医師が監修する動物専用の漢方(サプリ、ローション、シャンプー、オヤツなど)製品を取り扱っておりますので、興味がありましたらぜひお問い合わせください。

――ありがとうございました!

今回は、ペットに用いる漢方薬の基礎の基礎を教えてもらいました。次回からはペットの症状に応じた具体的な漢方薬の使用例について、解説していただきましょう。

取材・文/柿川鮎子 明治大学政経学部卒、新聞社を経てフリー。東京都動物愛護推進委員、愛玩動物飼養管理士1級。著書に『動物病院119番』(文春新書)、『犬の名医さん100人』(小学館ムック)、『極楽お不妊物語』(河出書房新社)ほか。

むつあい動物病院(https://www.mutsuai-ah.com/)院長

獣医師、博士(獣医学)、国際中医師

金井修一郎さん

日本ペット中医学研究会常任理事

神奈川県獣医師会総務部会会報委員

国際現代美術家協会理事(油彩画)

日本大学キックボクシング部OB会副会長

*西洋医学的な健診もしております。

#HugQの健康診断体験記

https://www.hash-hugq.com/dog/article/detail/id=3215

【ペットの東洋医学的診療】

ペットに漢方薬を処方したい飼い主さんのための「東洋医学的診療」のポイント https://serai.jp/living/1131127

東洋医学的診療を受ける時に飼い主さんが知っておくべきこと【ペットの東洋医学的診療・漢方】 https://serai.jp/living/1144573

【獣医学博士に聞いた!】世界一わかりやすい、ペットの東洋医学的診療の「四診」とは

https://serai.jp/living/1158528

【獣医学博士に聞いた!】ペットの東洋医学的診療を理解する「五行」基本のき https://serai.jp/living/1175116

【獣医学博士に聞いた!】ペットは何が原因で病気になるのか?|ペットの病因を知って東洋医学的診療で病気予防 https://serai.jp/living/1183311

取材・文/柿川鮎子 明治大学政経学部卒、新聞社を経てフリー。東京都動物愛護推進委員、愛玩動物飼養管理士1級。著書に『動物病院119番』(文春新書)、『犬の名医さん100人』(小学館ムック)、『極楽お不妊物語』(河出書房新社)ほか。