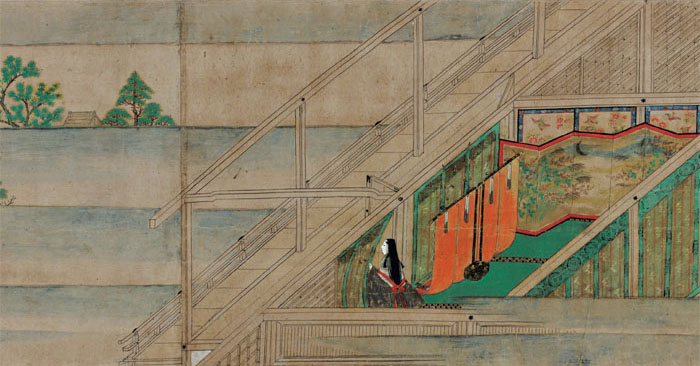

紫式部を育んだ平安京に始まり、『源氏物語』所縁の宇治、物語の構想を得たと伝えられる石山寺、藤原宣孝と恋文を交わした越前の地に、紫式部の残り香を求めて旅をする。

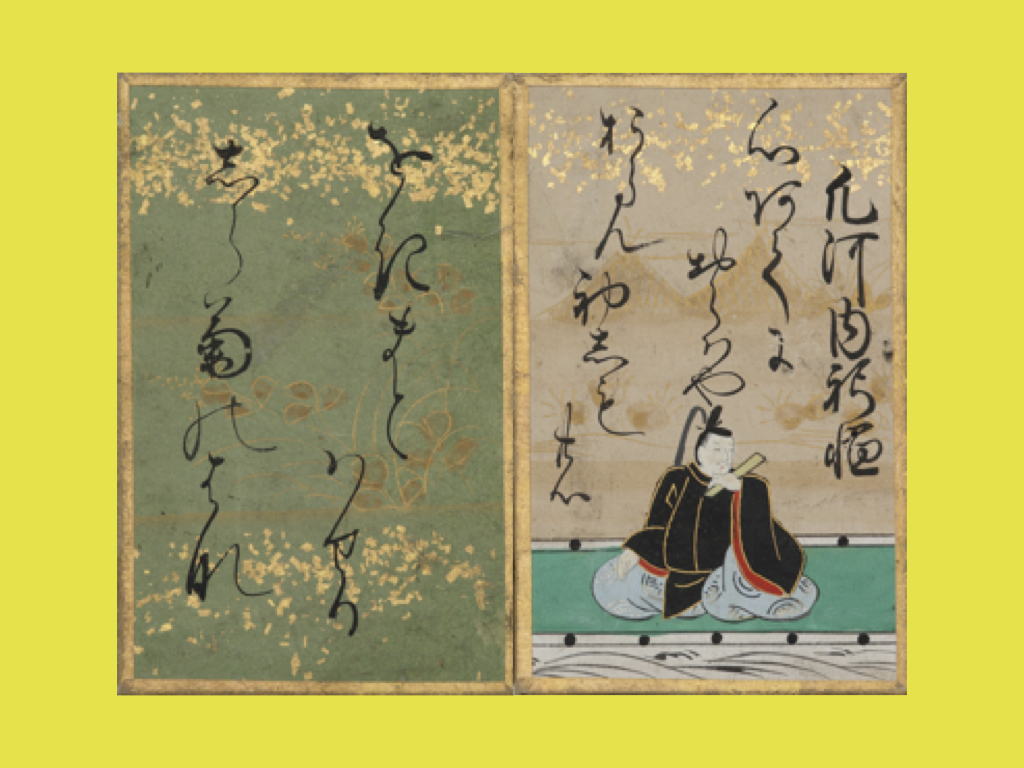

めぐりあひて見しやそれともわかぬ間に

雲がくれにし夜半の月影

紫式部(廬山寺歌碑より)

紫式部は、天延元年(973)頃、平安京に生を受け、その生涯の大半を都で過ごした。

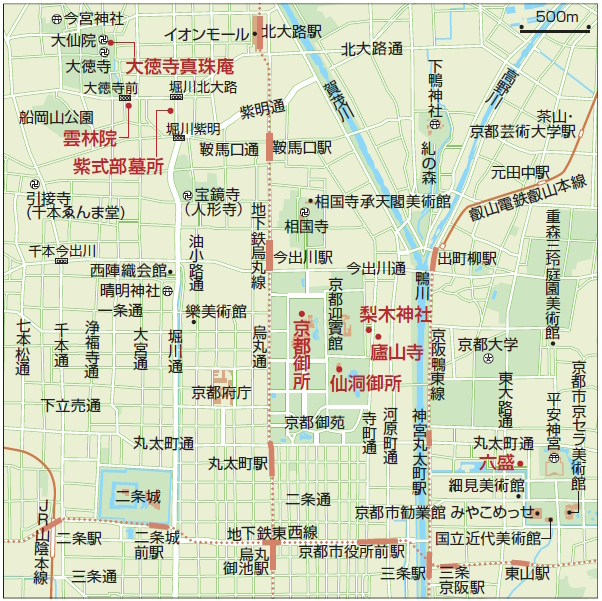

現在の京都御所は、鎌倉時代に光厳天皇が即位した元徳3年(1331)以降、明治天皇が東京に移るまでの約500年にわたり天皇が使用した内裏である。紫式部が生きた時代の平安京は、現在の京都御所から約2kmほど西に位置し、南北約5.2km、東西約4.5kmの都であった。当時の内裏(平安宮)は平安京の中央北端を占めていた。

京都御所

京都市上京区京都御苑

電話:075・211・1215

料金:無料

開館:10月〜2月/9時〜16時、3月〜9月/〜16時30分(入門はそれぞれ40分前まで)

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、12月28日〜1月4日、そのほか臨時参観停止あり

交通:市営地下鉄烏丸線今出川駅より徒歩約5分

紫式部が出仕したのはこの内裏ではなく、中宮彰子が住んだ一条院と呼ばれた里内裏ではあったが、平安時代の内裏の様子を偲ぶことができる現在の京都御所は、紫式部を巡る旅でぜひ訪れておきたい場所だ。天皇が日常生活を送った清涼殿や、平安時代の建築様式で建てられた儀式を行なうための紫宸殿(ししんでん)の威容を前にすると、平安貴族たちの様子が目に浮かぶ。

紫式部が日記に記した池

京都御所に隣接する仙洞御所は、退位した天皇(上皇)の御所。現在地に定まったのは江戸時代に入ってからだが、平安時代に藤原道長が屋敷を構え、道長の姉である中宮彰子が後の一条天皇を出産した土御門第(つちみかどてい)は、現在の仙洞御所の北半分に当たると比定されている。仙洞御所の北池は、『紫式部日記』にも描かれた道長の土御門第の池とほぼ重なるといわれる。

仙洞御所

写真提供/宮内庁

京都市上京区京都御苑

電話:075・211・1215

料金:無料 当日申し込みは11時〜先着順に受付。

開館:13時30分、14時30分、15時30分のいずれかの参観開始時間から約60分参観。定員は各回35名。

要本人確認証呈示。ハガキなどで事前申し込みの場合9時30分ほか1日5回

休館日:月曜(祝日の場合は翌日)、12月28日〜1月4日、そのほか臨時参観停止あり

交通:市バス府立医大病院前より徒歩約10分、市営地下鉄烏丸線丸太町駅より徒歩約15分

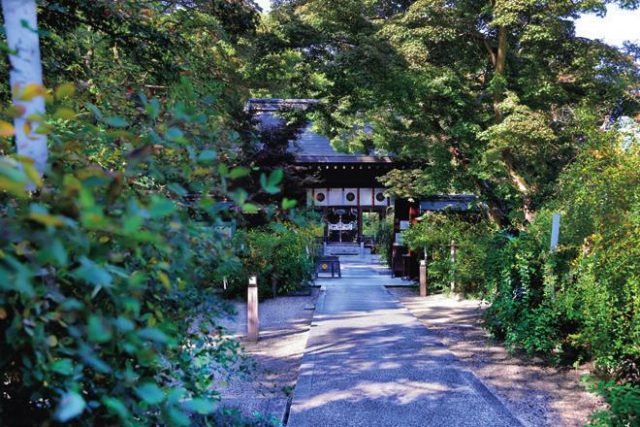

現在の京都御所のすぐ東には、梨木(なしのき)神社と廬山寺(ろざんじ)が道路を挟んで境内を構えている。平安時代の内裏はもう少し西にあったため、当時は郊外であったこの辺り一帯に、紫式部の屋敷があったといわれる。曾祖父の藤原兼輔は出世した公卿で、堤中納言と称されたが、孫の為時、ひ孫の紫式部らは後に分割された土地屋敷に住んだ。紫式部が育ち、長じて夫藤原宣孝との娘賢子(かたいこ)とともに暮らし、夫亡き後、『源氏物語』を執筆したのがこの屋敷だった。廬山寺境内には紫式部の歌碑が立ち、夏から秋にかけて桔梗の紫の花が咲き誇る「源氏の庭」が見どころだ。梨木神社は、秋になると赤紫の愛らしい花をつける萩が境内を彩る。

梨木神社

紫式部の屋敷(堤第)はこの辺りにあったといわれる。

京都市上京区染殿町680

電話:075・211・0885

境内自由

開場時間:9時~17時頃 無休

交通:市バス府立医大病院前より徒歩約3分、京阪電車神宮丸太町駅または出町柳駅より徒歩約15分、

市営地下鉄烏丸線丸太町駅または今出川駅より徒歩約20分

廬山寺

紫式部の歌碑などがある。

京都市上京区北之辺町397

電話:075・231・0355

拝観料:500円

開門時間:9時~16時

休館日:1月1日、2月1日~9日

交通:市バス府立医大病院前より徒歩約5分、京阪電車出町柳駅

または神宮丸太町駅より徒歩約15分

産湯を浸かった生誕地を訪ね王朝所縁の美味を堪能する

京都御所周辺から離れたところにも紫式部所縁の地が散見される。平安京の北、船岡山から大徳寺にかけて広がる紫野には、紫式部の母藤原為信女(大河ドラマではちやは)が、紫式部の安産祈願で参詣したと伝えられる雲林院がある。かつては広大な境内に堂宇が並ぶ大伽藍で、往時の貴族のサロンのような場所でもあった。『源氏物語』にも登場する寺院だ。

雲林院

発掘調査により建物や井戸などが確認されている。多くの平安文学に登場。

京都市北区紫野雲林院町23

電話:075・431・1561

境内自由

開場時間:6時30分~16時

無休

交通:市バス大徳寺前より徒歩約3分

雲林院から徒歩7分ほど北にある大徳寺の塔頭真珠庵は、禅僧として名高い一休宗純所縁の寺院だが、まだ大徳寺が創建されていなかった平安時代には、雲林院の広大な境内の一部で、紫式部の産湯を汲んだと伝承される古井戸が残る。四方を石で囲った素朴な井戸だが、今も水が涌いている。

大徳寺真珠庵

京都市北区紫野大徳寺町52

電話:075・492・4991

事前に電話などで参拝申し込み、参拝日時応相談

交通:市バス大徳寺前より徒歩約10分、市営地下鉄烏丸線北大路駅より徒歩約20分

小野篁と隣り合わせで眠る

雲林院から東に約7分歩くと、紫式部と公卿・小野篁(おののたかむら)の墓が並ぶ墓所がある。男女の愛欲を描いた紫式部は、後世の伝承で地獄に落ちたとされたため、『源氏物語』の愛読者たちがこの話を嫌い、冥途に下って閻魔大王の裁判を補佐したという小野篁の墓の隣に紫式部の墓を築き、紫式部を地獄から救おうとしたという。

紫式部墓所

京都市北区紫野西御所田町(島津製作所紫野工場の一角)

電話:075・491・6151(紫式部顕彰会)

参拝自由

無休

交通:市営地下鉄烏丸線北大路駅より徒歩約15分、市バス堀川鞍馬口下車、すぐ。

【食事処】再現された宴の膳で平安貴族の食を堪能

六盛(ろくせい)

今日の京料理の源流ともいえる平安時代の饗応料理を、平安時代後期の『類聚雑要抄(るいじゅうざつようしょう)』に記された料理に一部創作を加えながら再現した「創作平安王朝料理」。乳を8時間煮詰めて作る「蘇(そ)」や猪肉「脯宍(ほじし)」、雉を使った「脯鳥(ほどり)」などが高盛りにした御物(白米)を中心に並ぶ。器や台の大きさにまでこだわる。

電話:075・751・6171

営業時間:11時30分~14時、17時~21時(夜は予約のみ)

定休日:月曜、12月24日~1月1日、その他不定休あり

創作平安王朝料理は1万6500円(サービス料15%別途) 2名~12名まで対応可。

交通:市営地下鉄東山駅より徒歩約15分。

取材・文/平松温子 撮影/奥田高文、小林禎弘

※この記事は『サライ』本誌2024年2月号より転載しました。