森本勇夫さん(靴職人)

─植村直己や三浦雄一郎らの足元を支えた「手仕事」の極み─

「自分が本当に納得できる材料を使って、思い通りにつくった靴を客に手渡したい」

──ずっと登山靴をつくり続けています。

「私が登山靴とウォーキングシューズの『GORO』(ゴロー)というブランドを立ち上げたのが昭和46年、30歳のとき。親父と弟、見習いを入れて4人でスタートしました。親父は腕のいい靴職人でね。“俺がつくれないのは草鞋だけ”というのが口癖で、紳士靴や婦人靴はもちろん、スケートシューズやゴルフシューズまで何でもつくれたんです。GOROは、そんな親父の名前からつけました。ところが、電話の度に“はい、ゴローです”と応えるものだから、親父の機嫌が悪くなってね。“なんだい、人を呼び捨てにしやがって”と文句をいっていた(笑)。親の心、子知らずとかいうけど、逆ですよね。こっちは親父の名を残してやりたくてつけたのに」

──以来、半世紀になるのですね。

「ついこの間、うちの登山靴を開店の頃から愛用してくださっている70代のお客さんが、私が昔つくった靴を持っていらした。“まだまだ履こうと思って大事にしていたけれども、年齢的に登山に行く機会がなくなってきたので、森本さんにお返ししたくて”というわけです。その登山靴は、私が40年前に手縫いしたもの。まだ縫製の専用機械がない時代でしたからね。正直、手縫いで、これほど丁寧な仕事ができる人間はもう育たないでしょう。あらためて昔の自分の仕事ぶりを見て、ほれぼれしちゃいました」(笑)

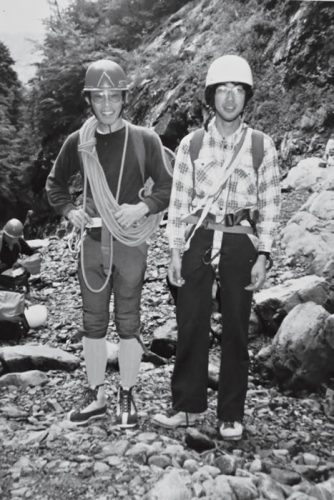

──名だたる登山家の靴もおつくりです。

「日本人でエベレスト(8848m)初登頂に成功して、世界初の五大陸最高峰の登頂者にもなった植村直己さん(1941~84)とは、GOROを立ち上げて間もない頃からのお付き合いだったんですよ。それからマッターホルン(4478m)北壁とグランドジョラス(4208m)北壁の冬季登攀に成功した小西政継さん(1938~96)。オートバイで史上初の北極点・南極点に到達した冒険家の風間深志さん、エベレスト登頂を80歳で果たして、世界最高齢記録を打ち立てた三浦雄一郎さん。後々、有名になった方々の靴もつくっています。三浦さんや風間さんは、うちの古い靴は未だにぜんぶ持っているそうなんです。そう聞いて驚きもしたんですが、本当に嬉しい、靴職人冥利につきますね」

──みなさん、細かい注文をなさいますか。

「小西さんは、8000m級の登攀に使用してみたいとのことで、ある時、“森本さん、これでつくってよ”って、フリース生地みたいな軽い材料を持ってきた。あの人は冬の滝や谷で訓練した人で、自分なりのノウハウを持っていますからね。その点、植村さんは“おまかせしますよ”の一言だけ。一度“毛皮を使ってほしい”といわれたことはありますけどね。それから、風間深志さんに北極点用のブーツを頼まれたときは、少しでも温かくと考えて、羊の毛皮でつくったんです。ところが、帰国した風間さんから“温かすぎるし、重いよ”っていわれましてね。次に南極点に行くときは、毛皮の量を少なくするなどして軽量化しました」

──その工夫の蓄積が靴を進化させる。

「たとえば、植村さんの冬季エベレスト用の靴の注文を受けたとき、靴のなかにヨットの素材の繊維強化プラスチックを入れれば軽いし、底の堅さもちょうどいい靴ができる。そう思いついて、すぐ横浜の材料メーカーに相談に行ったら、先方の社長も真剣に話を聞いてくれましてね。昼前に出向いたのに、帰りはもう暗くなっていた。結局、それは植村さんのエベレストには間に合わなかったけど、そのアイディアを採用した靴が後々ヒットしました。防水と透湿性に優れた『ゴアテックス』という素材を、日本で初めて登山靴に採用したのも私です。外からの雨や水の侵入は防ぎ、内側の蒸れなどは外へ逃がすという機能を持ったこの靴は、大ヒットしましたね」

──森本さんも登山はなさるのですか。

「山が大好きで、それこそ毎週のように行っていました。神奈川の丹沢山(1567m)とか栃木の那須岳(1915m)とか、伊豆など関東近在の山から、四国・九州の山へもたびたび出かけます。ただし、数千m級の高所登山に行ったことはない。行けばもうちょっと靴づくりが変わるのかなとも思うけど、逆に数千m級の山を知らないから、みなさんの靴をつくれたのかもしれない。知っていたら、怖くてつくれないんじゃないかな」

「足型ではわからないことがある。最終的な靴のサイズは客が決める」

──なぜ、靴職人になったのですか。

「自分から望んで靴職人になったわけじゃなくて、親父に“やれ!”といわれたことがきっかけです。小学4年生くらいの頃から、靴づくりを手伝い始めました。下に弟と妹がいたし、家族のために否応なく、手伝うしかなかった。それでも、中学校に上がった頃には、一人前とはいわないまでも、自分で靴を丸ごと一足つくれるようになっていたので、半人前にはなっていたんですかね(笑)。

その頃は、新宿の牛込ってとこにいたんですけど、1畳半の押し入れを改装した、ひどいところで仕事をしていた。まだ戦後間もない頃で、蛍光灯なんかなくて、100ワットの裸電球ですからね。暗い上に、しょっちゅう停電するんです。そのときは蝋燭の明かりで仕事をしたもんですよ。だから、蛍光灯に替わったときは、もう目がくらむほどに明るくてね、これは嬉しかったですよ」

──今の工房とは環境が大違いですね。

「そう、夏は暑いし、冬は寒い。真冬はシャツにセーターやジャンパーなんかを4枚くらい重ね着して、それでも寒くて、お袋のスカートを膝に巻き付け、股ぐらに猫火鉢っていう小さな火鉢を挟んでつくっていました。20歳くらいまで、そんな状態でしたね。今は環境が整い、うちの職人たちは、真冬でも半袖で、汗をかきながら仕事しています」(笑)

──昔は、いわゆる下請け仕事ですか。

「そうです、親父がどこかから請け負った工賃仕事でね。でき上がった靴を、子供の私が自転車や電車で届けに行ったものです。牛込から埼玉県の川口にひと坪ちょっとの作業場がつくれる家を借りたのが、20歳のとき。当時の川口は、鋳物工場のキューポラ(溶解炉)があちこちにあった。吉永小百合さんの映画『キューポラのある街』の頃ですから。駅前にはまだ闇市もあった。うちが引っ越した日に近所で火事があって。近隣の人に“火事なのに起きてこない、お宅ら度胸がいいねえ”といわれたことが記憶に残っています」

──火事に気付かなかったんですか。

「引っ越しで疲れ切っちゃって、火事くらいじゃ目が醒めなかった(笑)。川口には25歳頃までいて、それから西巣鴨に家を買ったんですが、そこにはふた坪くらいの工房ができた。そうやって、少しずつ作業場を大きくしていったんです。その頃のメインは革製のスキー靴でね、順調にいっていたんですけど、28歳の頃だったかな、突然売れなくなった。スキー靴の素材がプラスチックが主流になったんです。このときは、靴づくりはもう諦めようかって悩みましたけどね。登山靴も手掛けていたので、小売店を回ったら、注文を出してくれましてね。それでなんとか凌いでいけた。そのうち、自分が本当に納得できる、いい材料を使って、思い通りの靴をつくり、お客さんの顔を見て直に手渡したい。その思いがGOROの誕生につながったんです」

──靴の注文は、足の採寸からですか。

「お客さんに靴の使用目的を聞くところから始めます。たとえば荷物は重いか軽いか、爪状のアイゼンを靴底につけるかつけないか、そういうところから入って、靴のだいたいの種類を決めるんです。冬山へ登る人は、しっかりした靴じゃなければいけませんから、かなり重くなる。夏靴だったら結構軽い。それから、過去にどこの靴を履いて、どういう不都合があったかなどの話も聞いてから、足型を測ります。足型だけではわからないことがあるので、靴下を履いていただいて、既製の靴を履いて、きついゆるいの話を細かく聞きとり、最終的にお客さんがサイズを決めるんです。踵の骨、足の裏の形状を見て、肉刺(まめ)ができやすいとかもチェックして、足の左右の木型を選ぶ。そこに革を貼って微調整してから、靴を縫い上げてゆくわけです」

──靴の革はどうしているのですか。

「昔は日本の皮革を使ったものですが、現在は手に入らない。そこで、外国産に切り替え、新たな仕入れルートを見つけるため、6~7年前にイタリアとドイツへ視察に行ったりもしています。息子の妻が英語を話せますから、革の買い付けのときもガイドとしてついてきてもらった。外国人のお客さんにも対応してくれます。コロナ前は外国人客が本当に多かったけど、私ひとりじゃ、何いわれてもわかんない(笑)。革の仕入れにしても、いまは納得のゆく革を使えているので、大助かりです」

「山へ登るのは辛く、苦しいけど、やっぱり楽しいから登りたくなる」

──登山の愛好者は増えていますか。

「コロナ禍でアウトドアブームですが、登山人口は減っているんじゃないですか。いま増えているのは焚火の道具やテントを持って出かけるキャンパーたちですよ。戦後の日本で第一次登山ブームが起こったのは、昭和31年の日本山岳会の隊のマナスル(8163m)初登頂がきっかけでしたよね。平成になってすぐ、中高年を中心に第二次登山ブームがあった。これは作家の深田久弥さんの『日本百名山』の影響でしょうけど、このときは店の棚に登山靴を並べる暇もないほど売れてすごかった。それから“山ガール”が注目を集めた第三次登山ブームは平成20年頃でしたかね」

──人はなぜ山へ登るのですか。

「山は登れるようになるまでは辛いし、苦しい。でも、登ったときの達成感がもの凄い。だから、また登りたくなるんじゃないかな。私も山で危ない経験はたくさんしていますよ。冬は日の入りが早いので午後3時には下りてなきゃいけないのに中間地点だったりすると本当に焦る。そんな危険もあるのに向かってしまうのは、やっぱり山が楽しいからです」

──コロナ禍でどんな日々をお過ごしですか。

「工房には毎日のように行きますけど、店の接客は任せていますから、めったに顔は出しません。朝は5時に起きて、クラシック音楽の番組を観てから、9時半にスポーツジムに行って、3~4時間汗を流すのが日課です。山へ登るのが楽しくて、3年くらい前までは毎週のように行っていたんですが、腰を悪くしましてね。腰部脊柱管狭窄症なんですが、歳とともに悪化してきちゃって。だから、毎日ジムで鍛えているんですが、山にはまだまだ登れそうもない。以前は、浅間山へよく出かけていたんですが、その近くの小さな山にすら登れなかったんです。孫たちと行ったんですが、頂上を前にして自信がなくなっちゃって、結局、麓で孫たちを待っていました」

──登山以外の趣味は見つかりそうですか。

「趣味じゃないけど、また猫を飼いたいね。じつは、うちでずっと可愛がっていた猫が亡くなって、3年経ったいまも淋しくて仕方がない。名前はチビっていうんですけど、出会いは20数年前。雨のなか、店の横の路地で子猫が啼いていたんだけど、うちにはほかに猫がいたので、心を鬼にして帰った。だけど、その子の啼き声が耳について離れなくて。もう一回、戻ってみたら、まだ路地で啼いていた。結局、そのチビが、18年いて亡くなって、以来、また猫を飼いたいと思いながらずっと迷ってるんです。まもなく私も傘寿だし、猫は20年くらい生きますから、猫のほうが長生きするかもしれない。私が愛猫に看取られるのかと思うと、それが悩ましくてね」(笑)

森本勇夫(もりもと・いさお)

昭和17年、東京生まれ。靴職人の父のもとで小学4年生の頃から靴づくりを学び、中学時代には靴一足を仕立てられるまでに腕を上げる。夜間高校に進学も1年で中退し、仕事に専念。昭和46年、30歳で靴ブランド『GORO』を立ち上げる。植村直己さんら世界的な登山家・冒険家の靴づくりを介して蓄積したノウハウを生かしつつ、理想的な靴づくりを模索する。

※この記事は『サライ』本誌2021年9月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/佐藤俊一 撮影/太田真三 )