幕末から明治・大正・昭和の初めを生きた渋沢栄一。彼の足跡は実業界だけでなく、民間外交・教育・福祉と多方面に広がる。91年の多彩な生涯を追う。

民間外交を通じて、日米関係の改善に取り組む

渋沢栄一の活動は実業界だけにとどまらない。栄一は、60代から日米関係の改善に力を注いだ。

明治39年(1906)から40年にかけて、アメリカで日本人の移民排斥問題が起こった。日本人の安い労働力が嫌われたのだ。栄一はいち早くこの問題を注視し、日米の民間交流に乗り出した。まずカリフォルニア州および太平洋沿岸の八大商工会議所に手紙を書き、訪日を呼びかけた。

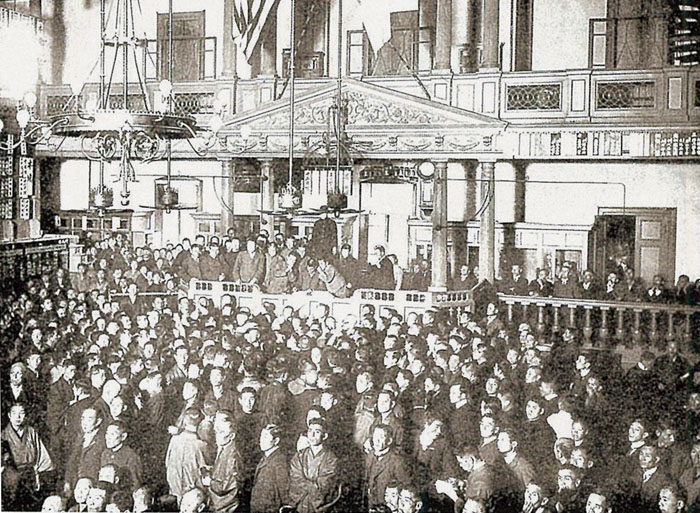

明治41年(1908)、会議所のメンバーとその家族54名が日本を訪れた。翌年、栄一を団長とする渡米実業団が海を越え、約3か月かけて全米25州の60都市・地域を巡った。一行は第27代大統領のウィリアム・タフトや、発明王のエジソンとも交流している。

「青い目の人形」が象徴

アメリカにも排日運動を憂慮する人がいた。宣教師のシドニー・ギューリックは次世代の子どもたちのために、アメリカ人形を日本へ贈る提案をした。栄一は日本側の受け入れの代表となった。

昭和2年(1927)、アメリカから約1万2000体の「青い目の人形」が届いた。栄一は各地で児童たちに披露。そして答礼として市松人形(着せ替え人形のひとつ)58体をアメリカに贈った。

明治10年(1877)、栄一は現在の東京・北区の飛鳥山に別荘地を購入した。別荘の名は「曖依村荘(あいいそんそう)」。陶淵明の詩「帰園田居・其一」の「曖曖たり遠人の村、依依たり墟里の煙」から命名した。

栄一はこの別荘を国際交流の場とした。ハワイ国皇帝カラカウァ、フランス大使ポール・クローデル、インドの詩人タゴール、中華民国の政治家・蒋介石などが訪れた。

栄一は日米の関係悪化を最も懸念していたが、歴史は彼の願いと逆の方向へと向かっていく。

※この記事は『サライ』本誌2021年2月号より転載しました。