四国説~ついに真打ち登場?

さて、2010年代に入り、にわかに注目を浴びはじめたのが「四国説」。石谷(いしがい)家文書と呼ばれる古文書群が発見されたのをきっかけとしている。石谷とは幕府の奉公衆をつとめた家で、光秀の家老・斎藤利三の兄が婿養子となっていた。その義妹(妻の妹)が四国の覇者・長宗我部元親に嫁いでいたこともあり、光秀が対長宗我部の窓口となる。

当初、織田・長宗我部は友好関係をたもっていた。信長も元親に対し、「四国は切り取り次第」(好きなように領土を広げよ)と伝えている。が、四国平定が現実味を帯びてくるにつれ、両家の関係には暗雲が垂れこめてしまう。ついには、長宗我部が自力で征服した伊予(愛媛県)・讃岐(香川県)を返上させようとした。交渉担当者だった光秀の面目は丸つぶれとなったわけである。とうぜん元親も反発、信長の三男・信孝を総大将とする軍勢が差し向けられることとなる。討伐軍が渡海しようとした当日、本能寺の変が起こったのだった。

石谷家文書の発見によってこうした経緯が詳細に判明、信孝軍の出帆予定と変が起こったタイミングが符合することもあって、これこそ真相ならんと注目をあつめている。たしかに、当時光秀の置かれていた状況がより鮮明になったわけで、大きな前進であることは間違いない。

四国説の問題点

が、四国をめぐる情勢は明らかとなったものの、それが光秀の決起にどう作用したかという段になると、結局はこれまでとおなじく、研究者それぞれの見解にゆだねられてしまう。光秀と元親が呼応して謀叛を起こした証拠が見つかっているわけではないし、それどころか、長宗我部が結局は信長とのいくさを避けようとしたことも、上記の文書から明らかになっている。となると、考えられるのは取り次ぎ役としての面目をつぶされた怨みということになるだろうか。ただ、これでは怨恨説に立ちもどってしまう。あるいは窮地におちいった元親を救うためとすれば正義説となるが、これもいささか美化がすぎるし、いずれにせよ解釈のひとつにすぎない。

ただ「四国説」については、新史料の発見という強力な後ろ盾があるし、今後の研究次第で補強されてゆく可能性も高い。現状では、一躍トップにおどりでたルーキーというところで、しばらくは、その成りゆきに注視してゆきたい。

どの説にもいえることだが、いくら光秀に叛意があっても、機会がおとずれなければ決起のしようがない。信長と嫡子・信忠がわずかな手勢だけで京に滞在、おのれは中国へ出陣を命じられるという好機がなければ、本能寺の変は起こらなかっただろう。いつか光秀が謀叛したとしても、まったく異なるかたちを取っていたに違いない。そういう意味では、日本史最大のミステリー「本能寺の変」を招いたのは、信長自身だと言えるのではないか。それを運命と呼ぶ人がいても、否定するつもりはない。

文/砂原浩太朗(すなはら・こうたろう)

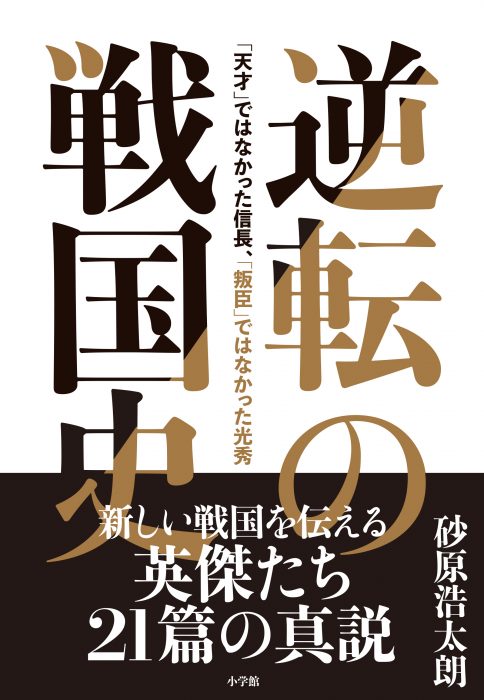

小説家。1969年生まれ、兵庫県神戸市出身。早稲田大学第一文学部卒業。出版社勤務を経て、フリーのライター・編集・校正者に。2016年、「いのちがけ」で第2回「決戦!小説大賞」を受賞。2021年、『高瀬庄左衛門御留書』で第165回直木賞・第34回山本周五郎賞候補。また、同作で第9回野村胡堂文学賞・第15回舟橋聖一文学賞・第11回本屋が選ぶ時代小説大賞を受賞。2022年、『黛家の兄弟』で第35回山本周五郎賞を受賞。他の著書に『いのちがけ 加賀百万石の礎』、共著に『決戦!桶狭間』、『決戦!設楽原(したらがはら)』、 『Story for you』 (いずれも講談社)がある。『逆転の戦国史「天才」ではなかった信長、「叛臣」ではなかった光秀』 (小学館)が発売中。

「にっぽん歴史夜話」が単行本になりました!

砂原浩太朗 著

小学館