今回からしばらくはジャケットをテーマにしていきます。LP時代のジャケットは、完全にアルバムという作品の一部でした。ジャケットは音楽を聴く前から聴き手に強い印象を与えるわけですから、音楽のイントロのようなもの。優れたジャケット・デザインのアルバムは、中身だっていいに違いないと思わせてくれます。ジャケット制作者たちは、ミュージシャンの「共演者」といっていいくらいに重要な存在といえるでしょう。

さて、今回取り上げるのは、アントニオ・カルロス・ジョビンの『波(Wave)』です。

演奏:アントニオ・カルロス・ジョビン(ピアノ、ギター)、クラウス・オガーマン(編曲・指揮)オーケストラ

録音;1967年5-6月

A&M/CTIレーベルの第1回発売2作品のうちの1枚。もう1枚はウェス・モンゴメリーの『ア・デイ・イン・ザ・ライフ』(第70回参照)。

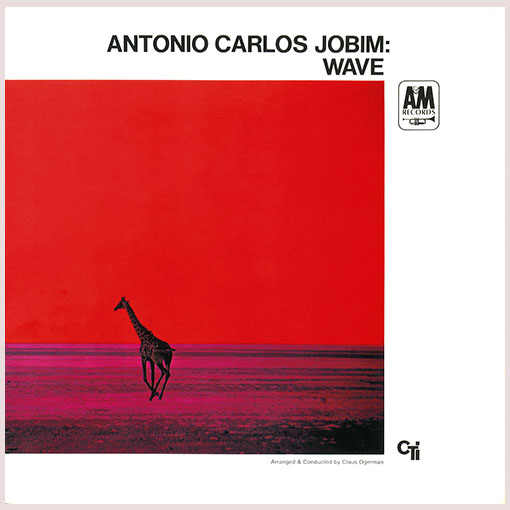

プロデューサーのクリード・テイラー(1929〜)は、A&M/CTIレーベル以前からジャケット・デザインには力を入れてきましたが、この「白枠+シンプル文字+カラー写真」というデザイン・パターンでA&M/CTIは、ジャズ・レコード史に残る強烈なアイデンティティを確立しました。写真はピート・ターナー(1934〜2017)、デザインはサム・アンテューピット(1923〜2003)。中でもこのジャケットは一目みただけで強い印象を残します。

今、ちょっと待て、という声が聞こえました。このキリンのジャケットは緑ではなく、赤なんじゃないの?と。はい、これですね。

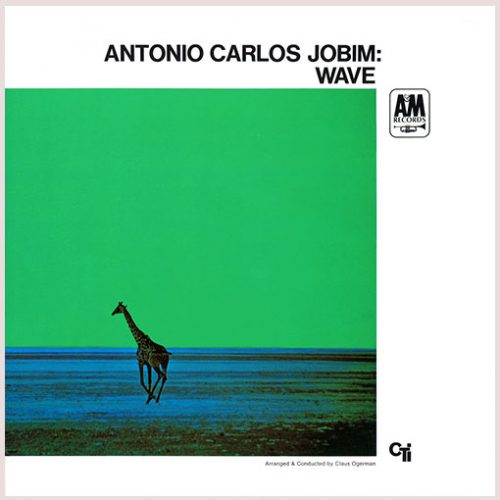

現在発売中のCDのアメリカ盤は緑、日本盤は赤です。

このジャケットは、LP時代も現在発売中のCDも緑と赤の2種類が存在します。最初に発売されたLPは赤です。じつはそもそもこの写真は、ジャケットとして使われる前に、「赤いキリン」として写真の世界で話題になったものだったのです。ターナーは1959年に『ナショナル・ジオグラフィック』誌でキャリアを本格スタートさせ、世界中で写真を撮影していました。このキリンの写真は1964年にケニアで撮影されたもの。もともとは地味な写真だったようですが、ターナーはそこに強烈な着色加工を施したのです。そしてこれは67年にメトロポリタン美術館に展示され、大きな物議をかもしたのでした。作品名は「キリン(Giraffe)」。当時は「写真はありのまま」が常識の時代。この大胆な写真加工は、先端技術であり前衛芸術だったのです。そして、その直後にテイラーはこの写真をジャケットにフィーチャーしたのでした。なお、ジャケットでは「裏焼き」で使われています。アンテューピットの判断でしょう、もとの写真のキリンは右向きです。どうしてボサ・ノヴァが、「ケニアのキリン」なのかは謎ですが、とにかく気合いの入ったプロダクションだったのですね。ちなみに、『ニューヨーク・タイムズ』のウェブにあるターナーの訃報記事では、ターナーの作品としてまず紹介されているのがこの「キリン」です。

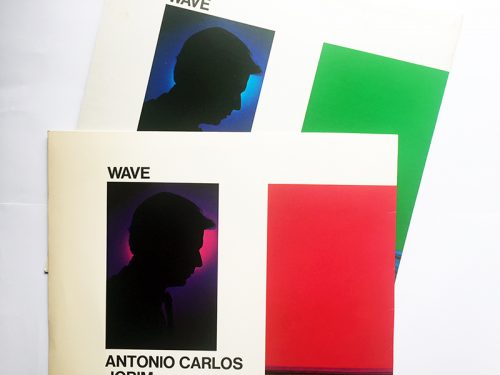

では、なぜ緑ヴァージョンが存在するのか。緑のインパクトも強いものですが、より強烈な赤いキリンだからこそ「芸術作品」だったはずです。LP時代から赤も緑も両方出ていたので、これは長年の謎でしたが、2006年にターナーのジャケット写真集『The Color of Jazz』(Rizzoli)が出版され、そこでターナー自身がその理由を明かしました。それは、なんと「印刷ミス」。1971年にジャケットが増刷される際に、なぜか緑色になっていたというのです。ターナーは最初は「怖かった(horrified)」と思いながらも、それを受け入れたということでした。それで、それからは2種類がいずれも正式なデザインとして存在するようになったというわけです。なお、認めた理由は書かれていません。

そこで不思議なのは、なぜ印刷ミスが起こったのかということ。通常の4版カラー印刷のC版とM版を入れ替えた(間違えた)なら赤は緑になりますが、それだと裏ジャケ部分の色の違いが説明できません。カメラマンが知らないところで、わざわざ全面的に色調に手を加えたのか。謎は深まるばかり。なぜだろうと考えるために結局2枚コレクションしてしまった私のような人に向けた売り上げ増の方策、のわけはないですよね(笑)。

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。