日本人の約8割が「疲れている」と回答するなど、疲労は現代的な“国民病”と言われます。仕事や人間関係のストレス、運動や睡眠の不足、スマートフォンへの依存など、様々な原因が指摘されますが、医学的に間違った「食事のあり方」を問題視するのが牧田善二医師です。新著『疲れない体をつくるための最高の食事術』が話題の牧田医師が解説します。

解説 牧田善二(まきたぜんじ)さん(糖尿病・アンチエイジング専門医)

「ビタミンB群」をバランス良く保持

私たちの体は、食事から得られる糖質(炭水化物)、タンパク質、脂質という三大栄養素を、それぞれブドウ糖、アミノ酸、脂肪酸に分解・変換することで生命維持を行っています。その、分解・変換を補助する役割を主に担っているのがビタミンB群です。

そのため、ビタミンB群が不足すると、せっかく摂取した三大栄養素が生かし切れず、体の不調や疲労感が生じてしまいます。

疲労感が強いときに「アリナミン」などのビタミンB群が多く含まれるものを飲むと体が楽になったり、ビタミンB1とB2が豊富なウナギを食べたりすると「精がついた」と感じるのは、どちらも理にかなっているのです。

ビタミンB群は、B1、B2、B6、B12、ナイアシン、パントテン酸、葉酸、ビオチンの8種類からなります。

なかでも、B1とB2は、エネルギー不足による疲労感や倦怠感を除去するために欠かせない成分です。とくに、B1は糖質から主要なエネルギーを生み出すために不可欠で、不足すると糖質由来のエネルギーに依存する脳や神経に悪影響を与え、疲労感や倦怠感をもたらします。

三大栄養素の中でも、糖質摂取量が多ければビタミンB1が、脂質を摂りすぎればB2が多く使われ不足しがちになります。また、お酒を飲みすぎると、アルコールを分解するための酵素だけでは足りなくなり、B1が使われます。

米飯が好きな日本人は、糖質過多の傾向にあるので、なおさら、意識的にビタミンB1を摂る必要があります。

米飯は、かつては玄米の状態で食べられていましたが、今はほとんどが白米です。

玄米の胚芽部分にビタミンB1が多く含まれているものの、白米に精製する過程で、それが失われてしまいます。ですから、米飯を食べるなら、白米より玄米のほうがいいということになります。

一方で、ビタミンB群は、たとえばB2とB6が、葉酸とB12が、互いに協力し合って働くという側面があります。

そのため、単独ではなくビタミンB群として一緒に摂取することが望ましいのです。

たとえば、豚肉にはビタミンB1が豊富です。それを単独で食べるより、ビタミンB6が多いニンニクや、ほかのビタミン類が多い野菜を加えて調理することで、疲労回復作用がアップします。

要するに、「疲れには豚肉が効くから」と大量に食べるのではなく、いろいろな食材と一緒に食べるのが賢い方法です。

サプリメントはあくまで補助的に使用

ただし、ビタミンB群は水に溶けやすく、熱に弱い性質があります。

水洗いしたり茹でたりという調理の過程で、食材に含まれるB群は、残念ながら結構、失われてしまいます。

こうしたことから、ビタミンB群をバランス良く保持するのはなかなか大変です。とくに、食が細い人はどうしても不足しがちになります。

そういうときは、サプリメントを活用するのもいいでしょう。

「ビタミンB群」「Bコンプレックス」「Bミックス」など、製造会社によって商品名はさまざまです。

成分表示を見て、バランス良く含まれているものを選ぶようにしましょう。

とはいえ、基本は日々の食事が肝心であることは言うまでもありません。

たとえば、野菜にはビタミン類だけでなく、食物繊維やミネラル、ファイトケミカルと呼ばれるさまざまな抗酸化物質が含まれています。

それらを丸ごと摂ることができるのが食事のメリットです。

サプリメントは、あくまで補助的に用いながら、まずは食事に対する意識を高めていきましょう。

***

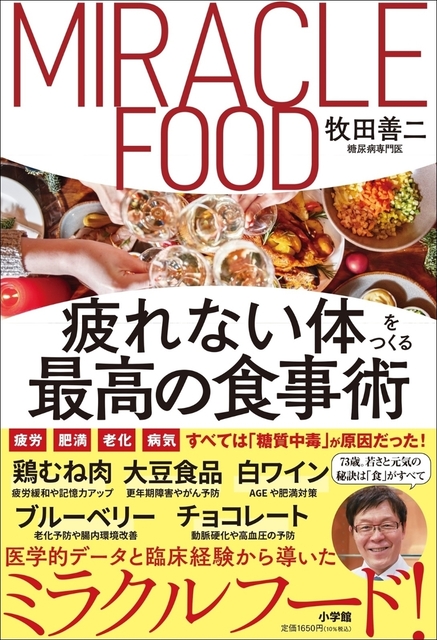

世界最新の医学的データと20年の臨床経験から考案『疲れない体をつくる最高の食事術』

現代人の疲れは過労やストレスではなく、「食」にこそ大きな原因がある。誤った知識に基づく食事は慢性疲労ばかりか、肥満や老化、病気をも呼び込む。健康長寿にも繋がる「ミラクルフード」の数々を、最新医学データや臨床経験を交えながら、具体的かつ平易に解説している。

牧田善二/著 四六判208ページ 小学館刊 1650円(税込)