30~40代半ばのプレ更年期や、40代後半~50代の更年期の女性は「なんとなくの不調」「ちょっとした違和感」を抱くことが多くなります。

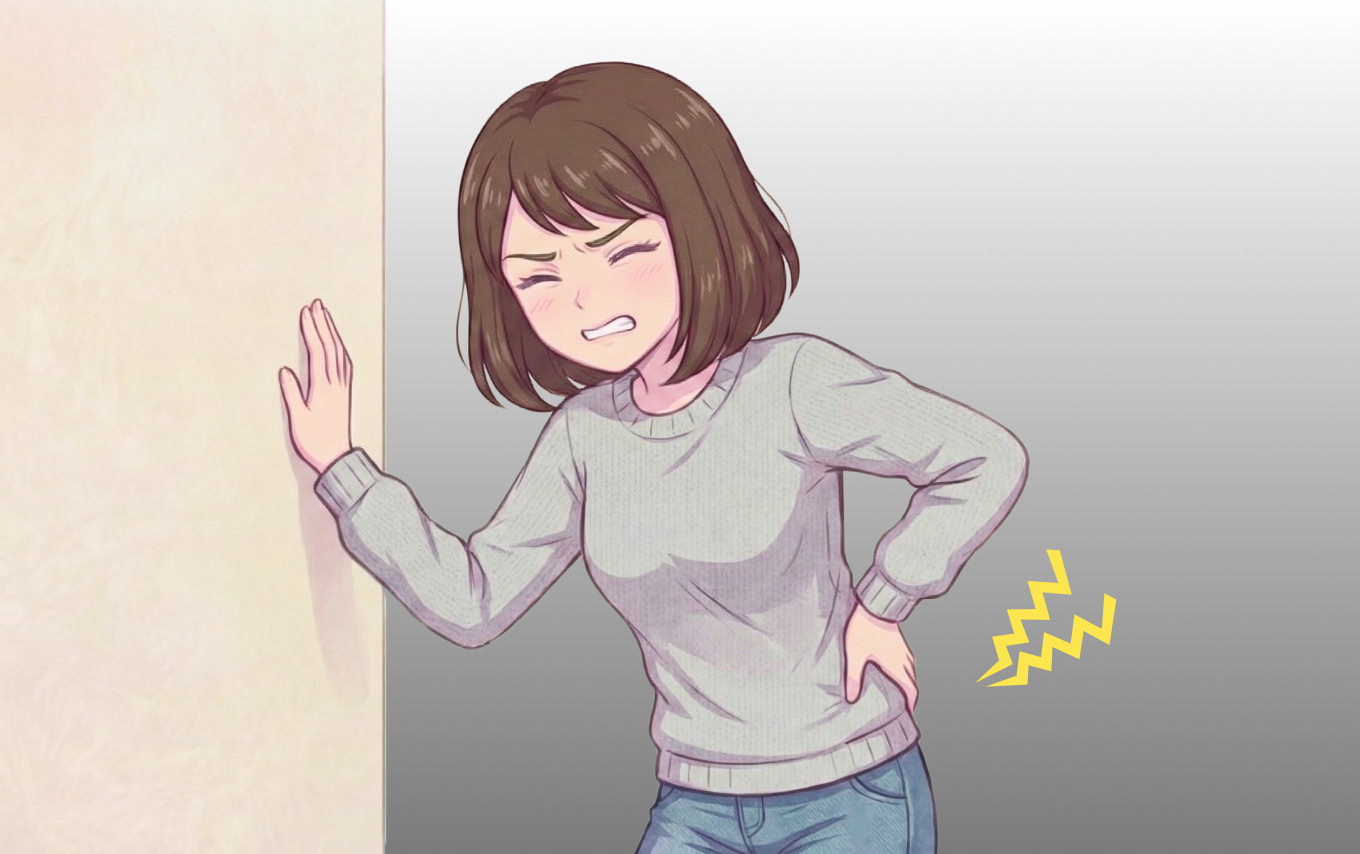

なかでも多くの人が困っている悩みは肩こりの症状です。

実は、その不調には漢方薬が役立つことをご存知でしたか?

私の悩みにも漢方薬が役立つのか知りたい! 根本解消する方法が知りたい!

そんな女性たちの疑問を、漢方の専門家に解説してもらいます。

今回は「肩こり」の原因や対処法について、あんしん漢方の薬剤師で、漢方薬製剤の開発研究に携わる碇純子さんに教えてもらいました。

Q.慢性的な肩こりの悩み……これって何が原因?

聖子さん、49歳からご質問をいただきました。

「最近、肩こりがひどくて困っています。今までは肩こりと無縁の生活をしてきたのに、すごく肩が張ってつらいです。

一時的ではなく、慢性的にずっと続いているので、気が滅入ってしまって……。指圧マッサージにしばらく通ってみても改善の兆しがなく、困っています。

肩こりだけでなく、倦怠感のほか、頭痛やめまいを伴うことがあります。これって何かの病気なんでしょうか?」

ご質問ありがとうございます。肩こりの症状は慢性的に続くこともあるのでつらいですよね。とくに、聖子さんの場合は倦怠感のほかに、頭痛やめまいも伴うとのこと。

その不調は、更年期症状の可能性があります。

しかし、きちんと適切な治療やセルフケアを行えば、更年期の肩こりの症状の緩和をめざせます。まずは、更年期の肩こりの原因をしっかり把握して対処しましょう。

更年期の肩こりの原因

ここからは、肩こりに関わる3つの原因について見ていきましょう。

自律神経の乱れ

自律神経とは、生命維持に関わる重要な神経のことです。意識せずとも自律的に働き、血圧や呼吸など、様々な部分の調整をしています。自律神経は体を活発化する交感神経と、リラックスさせる副交感神経が1日のなかでうまく切り替わり、体をコントロールしているのです。

しかし、自律神経が乱れると、体の調整がうまくいかず、交感神経が働きすぎることがあり、肩こりの原因につながります。

ストレス

ストレスはホルモンバランスを乱す理由のひとつです。とくに、更年期は子どもの独立、パートナーの定年、親の介護問題など、大きく生活や環境が変化し、ストレスがたまりやすい時期です。

精神的なストレスがたまると、自律神経が活発になり、肩や首の筋肉が緊張状態になります。そういった状態が長い期間続くと、肩こりも慢性化してしまいます。

血流の変化

自律神経が乱れると、血管が収縮し、血流が悪化します。血液の流れが悪くなると、酸素が不足し、老廃物が蓄積。また、筋肉の細胞からは痛みが生じる物質が出て、肩こりを感じるようになります。

ホルモンバランスの崩れが原因で起こる肩こりが続く場合は一度診療を

更年期を迎えた女性は、女性ホルモンのエストロゲンの低下により、様々な不調が起こります。

肩こりも更年期症状のひとつです。前述のように、自律神経、ストレス、血流の変化などが起こりやすく、それが慢性的な肩こりにつながっている可能性があります。

ホルモンバランスの乱れによって生じる不調が気になる場合、病院を受診しましょう。診療科は、まずは婦人科、更年期外来、かかりつけ医がいる場合は内科でもかまいません。

1人で悩まずに、なるべく早いうちに原因を特定するほうが、症状が軽いうちから対処できます。

更年期の肩こりを改善するセルフケア

病院を受診して、肩こりが更年期由来で、比較的軽い症状だった場合、セルフケアを行うことで改善が期待できます。4つのセルフケアをご紹介します。

つぼ

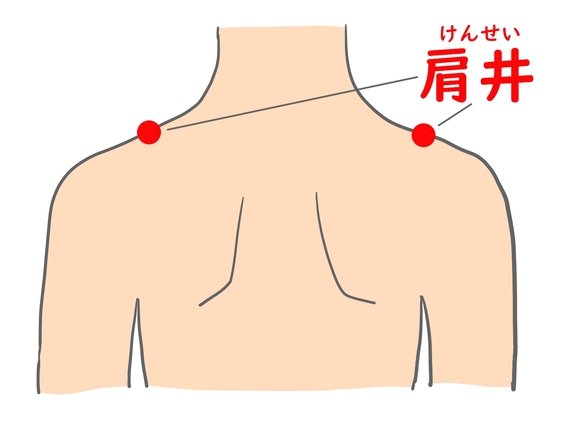

肩こり対策におすすめのつぼを2つご紹介します。

・肩井(けんせい)

首の骨の根本と肩の先端を結んだ線の中央にあるツボです。肩こりだけでなく、緊張性の頭痛にも効果が期待できます。

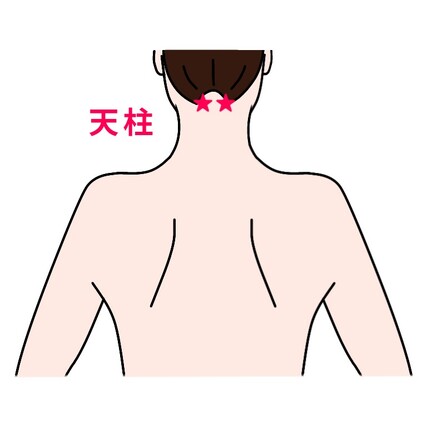

・天柱(てんちゅう)

後頭部の髪の生え際にあるつぼです。頭の血流不足を緩和し、肩こり、冷え、自律神経の安定が期待できます。

つぼを押すときは、強く押さず、指の腹で優しく押しましょう。

肩回し

肩回しは、肩の周りの筋肉を効率的に動かすことができ、疲労物質を排出しやすくすることで肩のこりの解消が期待できます。

(1) 両手の指先を肩につける

(2) 肘で円を描くように回す

(3) 10回終わったら、逆回しでさらに10回

深い呼吸をしながら、ゆっくりと動かすのがポイントです。

睡眠

十分な睡眠時間をとり、睡眠の質を高め、しっかり休息をとることで肩こりを和らげましょう。ご自身の体に適した寝具を使うことも重要です。

柔らかすぎる枕やマットレスはかえって肩こりを悪化させる場合があります。横になった首や背骨が自然にカーブするように、適度な固さを持った寝具を使いましょう。

漢方薬を試す

「肩こりの不調を根本から改善したい」

「いろいろと試したが症状が改善しない」

「西洋薬は一度飲み始めたら、やめられないのではないかと不安」

そんな人には、医薬品として効果が認められている漢方薬がおすすめです。

漢方薬は自然にある植物や鉱物などの「生薬」を組み合わせて作られているため、 一般的に西洋薬よりも副作用が少ないといわれています。

また漢方薬が目指すのは苦痛を和らげるための対症療法ではなく、根本的な解決です。体質の改善に働きかけることのできる漢方薬は、「同じ症状を繰り返したくない」という思いに応えてくれます。

「バランスのとれた食事や運動などを毎日続けるのは苦手」という人も、症状や体質に合った漢方薬を毎日飲むだけなので、手間なく気軽に継続できます。

肩こりには、「体を温め、血流を改善して筋肉をゆるめる」「肩の筋肉に栄養や酸素を届けて疲労を軽減する」といった漢方薬を使用しましょう。

肩こり対策におすすめの漢方薬

・葛根湯(かっこんとう):体を温め、血流をよくして、筋肉の緊張を緩和します。

・桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):血流を改善し、筋肉に必要な栄養や酸素を届け、筋肉の緊張を和らげます。

ただし、漢方薬を選ぶ際にはご自身の体質に合ったものを選ぶことが大切です。体質に合っていない場合は、効果が出ないだけでなく、副作用が起こることがあります。

購入時には、できる限り漢方に精通した医師や薬剤師等にご相談ください。

「お手頃価格で不調を改善したい」という人には、医薬品の漢方薬がおすすめ。スマホで気軽に相談できる「あんしん漢方」のような新しいサービスも登場しています。

AI(人工知能)を活用した「オンライン個別相談」サービスでは、漢方のプロが体質に合った漢方を見極めてくれます。お手頃価格で自宅まで郵送してくれるため、手軽で便利です。

更年期症状が気になる場合は病院へ

更年期の肩こりの原因は、自律神経の乱れ、血流の変化、ストレスなどがあります。まずは病院を受診したうえで適切な治療を行い、可能な範囲でセルフケアも行い、肩こりを改善していきましょう。

<この記事の監修者>

碇 純子(いかり すみこ)

薬剤師・漢方薬生薬認定薬剤師

/ 修士(薬学) / 博士(理学)

神戸薬科大学大学院薬学研究科、大阪大学大学院生命機能研究科を修了し、漢方薬の作用機序を科学的に解明するため、大阪大学で博士研究員として従事。現在は細胞生物学と漢方薬の知識と経験を活かして、漢方薬製剤の研究開発を行う。

世界中の人々に漢方薬で健康になってもらいたいという想いからオンラインAI漢方「あんしん漢方」で情報発信を行っている。

●あんしん漢方(オンラインAI漢方):https://www.kamposupport.com/anshin1.0/lp/?tag=221432a9sera0247&utm_source=sarai&utm_medium=referral&utm_campaign=250324

イラスト:にゃたり