奈良の東大寺二月堂で3月1日から2週間にわたって行なわれる「お水取り」は、天平勝宝4年(752年)に始められたと言われる長い歴史を持つ仏教行事。春の訪れを告げる奈良の風物詩でもあるこの一大行事は、いまだ多くの謎に包まれています。

そこで今回は『サライ.jp』に掲載された、お水取りの謎に迫る田中昭三さんの記事をまとめました。戦後一貫して奈良の仏像、古社寺、風景などを撮影し続けた写真家、入江泰吉さんの貴重な写真と共にご紹介します。

■連綿と続けられてきた、奈良に春の到来を告げる仏教行事

「お水取り」が始まったのは奈良時代中頃の天平勝宝4年(752)。ちょうど東大寺の大仏さんが完成した年になります。それ以来、連綿と続けられている「お水取り」にも幾度もの継続の危機がありました。

治承4年(1180)、平家によって放たれた火によって、大仏殿や南大門など主要な建物が焼失。室町時代の永禄10年(1567)10月にも、戦によって大仏殿が全焼、大仏の首も焼け落ちてしまいました。さらに江戸時代の寛文7年(1667)には、残り火がもとで二月堂から出火、全焼。太平洋戦争中には軍からの圧力もありました。

いずれの危機も、当時の僧侶たちの強い意志と努力により乗り越え、伝統が受け継がれてきました。

1250年間一度も途絶えたことのない仏教行事!奈良・東大寺二月堂「お水取り」の謎に迫る(1)

■始まりも、始めた人も、いまだ多くの謎に包まれたまま

「お水取り」は1年間の「悔過(けか)」、つまり罪・穢れを懺悔(ざんげ)し、洗い清め、かつ国民・国家の安泰を祈るのが目的です。二月堂本尊の十一面観音に祈願するので正式名称は「修二会(しゅにえ)の十一面悔過法要」といいます。

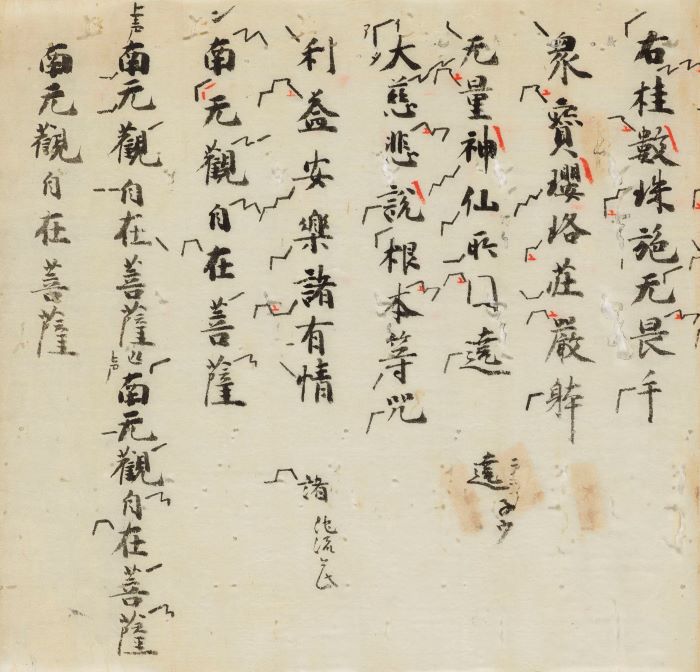

始めたのは実忠(じっちゅう)という僧侶ですが、生まれた年はもちろん、亡くなった年もわかっていません。「お水取り」のルーツが中国や朝鮮半島にまったく見られないうえ、どのような意味を持つのかわからない特別行事も多く、謎に包まれたままなのです。

源流はなんと古代イランのゾロアスター教!奈良・東大寺二月堂「お水取り」の謎に迫る(2)

■意味するものがわかっていない不可思議な法会「達陀(だったん)」

「お水取り」には不可思議なプログラムが多くあります。そのひとつ「達陀(だったん)」と呼ばれる法会を行なうのは、火天(かてん)、水天(すいてん)、ハゼ、楊枝(ようじ)、太刀、鈴、錫杖(しゃくじょう)、法螺(ほら)という8人。全員で八天と呼ばれ、それぞれが自分たちの呪物(じゅぶつ)で堂内を清めます。中でも圧巻なのは火天で、大きな松明(たいまつ)を引きずり、堂内を10回ぐるぐる歩き回ります。

ほかにも、「走りの行法」では、足袋裸足のまま堂内をぐるぐる駆け回ります。なぜ、走り回るのか。一説では、天上世界の一日はこの世の400年に当たるため、天上の行に一歩でも近づくために「走る」と言われています。

なぜ燃え盛る松明をもって堂内を走り回るのか?奈良・東大寺二月堂「お水取り」の謎に迫る(3)

■巨大な松明の火の粉を浴びるとご利益がある!?

「お水取り」を行なう僧侶・練行衆(れんぎょうしゅう)たちは、ひとりずつ二月堂へ上堂します。その際に先導し、足元を照らすのは大きな松明。松明といっても太い根つきの青竹を使い、油脂が多い松材や竹、葦(あし)などを束ね、長さは4~5メートル、重さは約60kgにもなります。

練行衆が堂内に入ると、松明は燃えたまま二月堂の舞台に運ばれ、激しく動かされ、火の粉が舞台下の参拝者に降りかかります。いつの日からか、その火の粉を浴びるとご利益があると言われるようになりました。

燃えさかる10本の巨大な松明が参拝者を焦がす! 1250年以上続く東大寺の仏教行事「お水取り」の謎に迫る(4)

■長年順守されてきた、厳しく謎めいた作法やタブー

「お水取り」では、昔からの作法やタブーが今もしっかり守られています。食事については、「蒜三七日」といって、蒜(ネギやニンニクなど食用となるユリ科の植物)を食べると37日間、二月堂に上がれなくなります。ほかにも「兎十四日」、「狸二十一日」「猪三十五日」、「鹿百日」もあります。

練行衆は「お水取り」の期間中、食堂(じきどう)で揃って食事をします。さらに練行衆は昼食を済ませた後、夜中に行(ぎょう)が終わるまで何も口にできません。水も禁止で、繰り返し経を唱えたり動き回ったりするので、強烈に喉がかわくそうです。

今も順守されている謎めいた作法やタブーの数々! 東大寺二月堂の仏教行事「お水取り」の謎を解く(5)

* * *

多くの謎を残す、世界的にも稀有な仏教行事「お水取り」。一度参拝してみてはいかがでしょう。

文/編集部