江戸時代中期、吉原の町に生まれ、出版という機構ひとつで時代を変えた男がいた。東に評判の看板娘がいれば行ってアイドルへと仕立て、西に画技持つ役者があれば訪ねて大首絵を描かせ、のちに綺羅星となる才を拾い集めて磨き上げ、弾圧にもくじけず、江戸の町につねに新たな流行を生み出し続けた。── 蔦屋重三郎。その息吹と仕事は今も生きている。

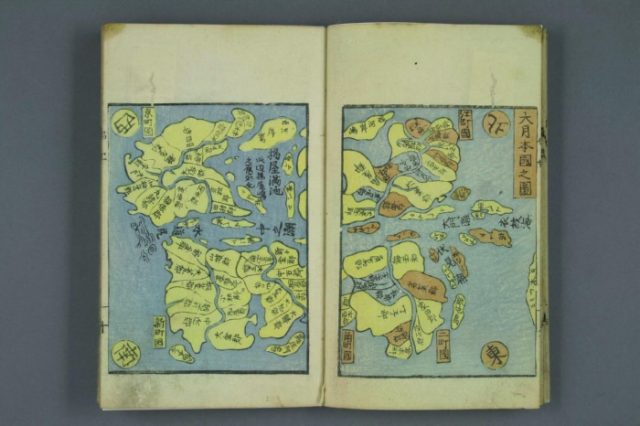

「大月本国」という島国に描かれた吉原

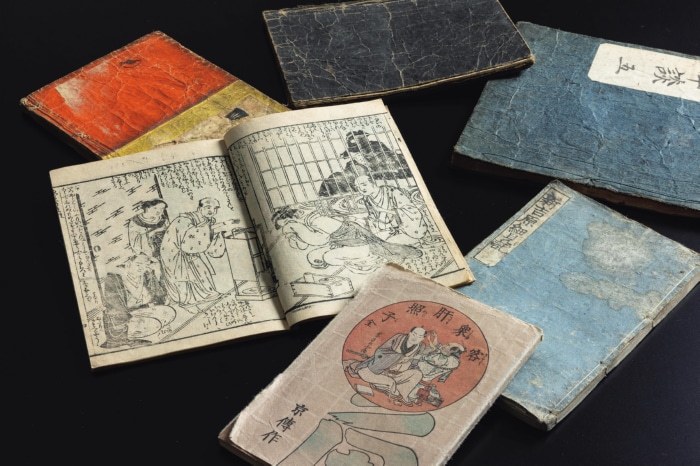

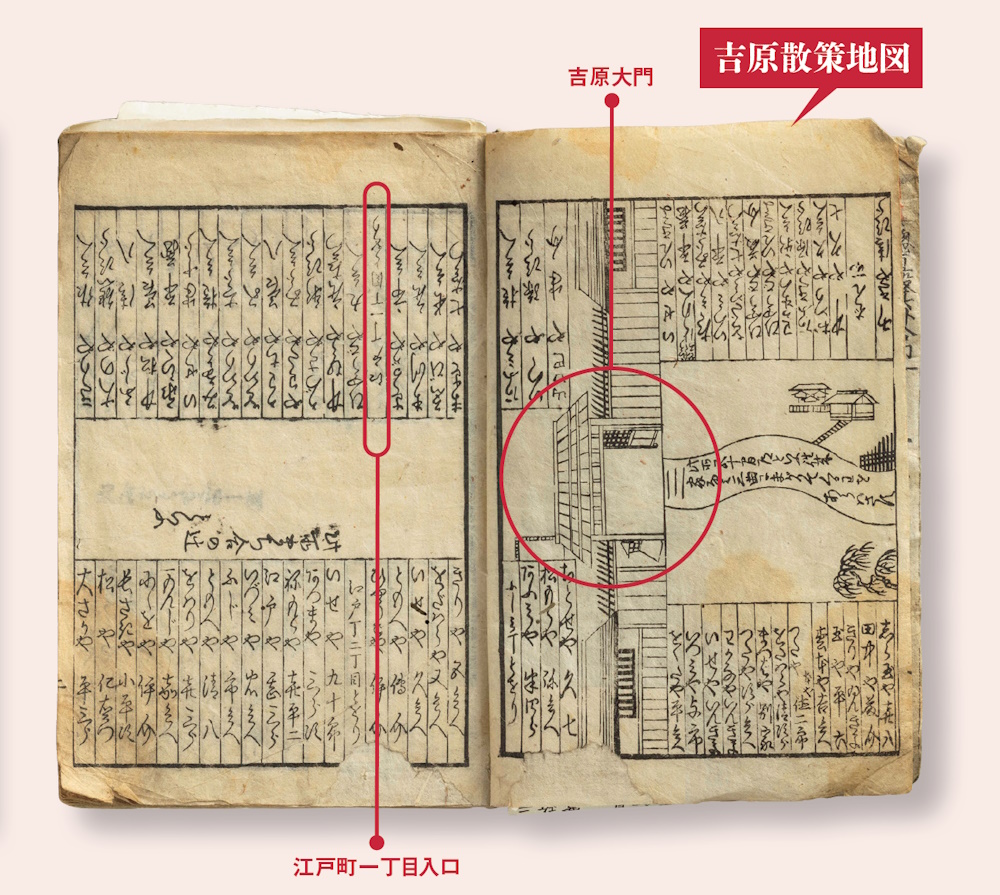

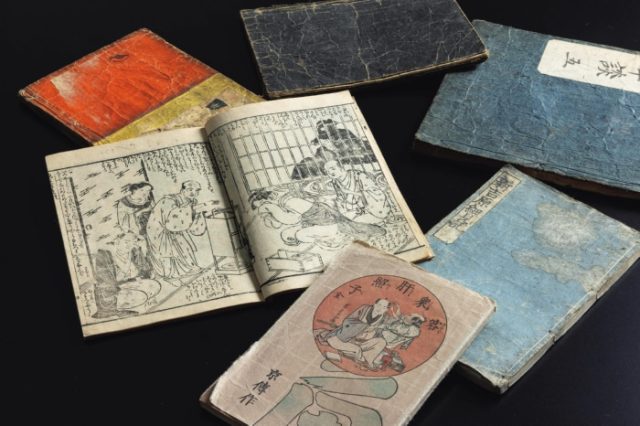

江戸の出版文化は蔦屋重三郎(1750〜97)の活躍によって、ずいぶん活き活きとしてきた。我々にそう見えるのはどこか、現代のサブカルチャーのありかたに通じるものが躍動しているからではないか。たとえば「吉原細見」である。これは毎年情報更新されて刊行される定期刊行物で、雑誌のようなものだ。しかも開くと大門から道が延びている地図になっている。毎年更新の旅行ガイドブックのように見えるのである。

江戸時代当時も、同じように感じた人がいる。道陀楼麻阿(どうだろうまあ)というふざけた名前の作家だ。この人、実は現役の武士で秋田藩江戸留守居役・平沢常富さんなのである。朋誠堂喜三二という名前で有名になった作家だが、この時代は4つも5つも名前をもつのが当たり前だった。

蔦屋重三郎は安永6年(1777)、道陀楼麻阿の洒落本『娼妃地理記』を刊行した。道陀楼さんは吉原細見を「観光ガイドだ!」と思った。そして、より観光ガイドに近づけた。

まず吉原を日本国ならぬ「月本国」とした。そしてこの月本国を五つに分けて国内の地方の「国」とした。「江町国」「二町国」「角町国」「京町国」「新町国」である。しかし日本とちょっと違う。国の数に増減があり名前も変わる、というのだ。吉原細見はしょっちゅう情報が変わるからである。これらの国々は吉原の通りの名前に酷似している。

「月本国」に近づくと衣紋海という海があり、大門灘がある。そこを入って左に伏見潮がある。中之

潮はまるで仲之町通りのようにまっすぐ流れる。詳しい地図を描いて載せている。

面白い本が見つかる、と江戸庶民が引きも切らない「耕書堂」

その上で、それぞれの国の「郡」を紹介し、その郡の中にある「名所」を紹介している。「江町国」には「松葉郡」があり、そこの名所は「染之助の城跡」や「花紫の瀬」である。ここでは地方の「国」が吉原遊廓の通りの名前、郡が妓の名前、そして名所が個々の遊女の個性を景色に託した表現になっているのだ。当時の遊女の最高峰といわれた扇屋の花扇は、「花扇の社(やしろ)」つまり神社に託されている。

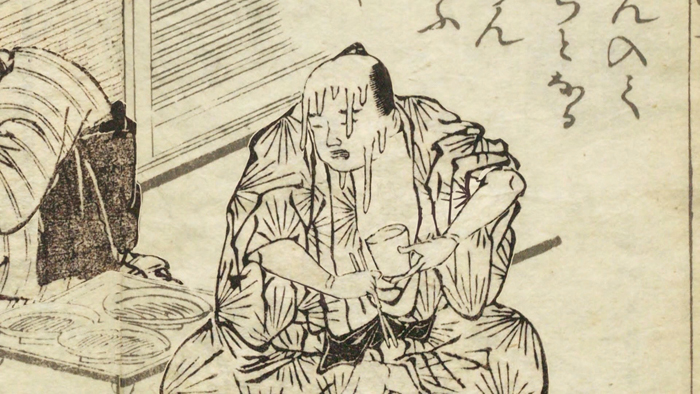

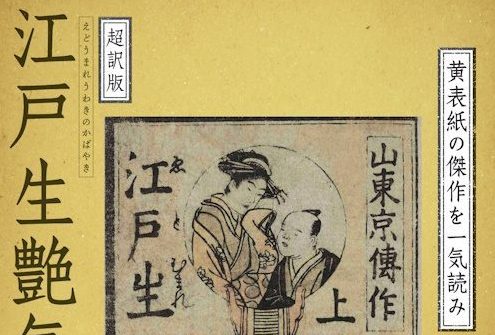

蔦屋重三郎の仕事でもっとも売れたのは山東京伝の黄表紙と洒落本、喜多川歌麿の浮世絵、そして評判になったのは東洲斎写楽の役者絵だった。蔦屋重三郎が最初に刊行した山東京伝の黄表紙が天明5年(1785)の『江戸生艶気樺焼』である(https://serai.jp/news/magazine-news/1213187)。心中恋愛ものを読んで感化された「もてないタイプ」の主人公が、人生をかけて「恋する男」に徹する。読者は「こういう人いるよね!」と言いながら笑う。全てのページが絵で描かれているので、これは現代で言えば漫画である。ストーリーの流れが面白いのでアニメに仕立てても良いかも知れない。

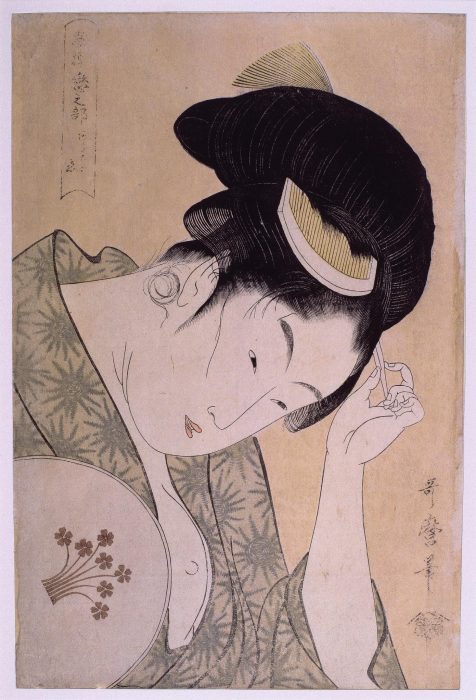

蔦屋重三郎の大きな成果は浮世絵にあった。喜多川歌麿は花や昆虫、貝や鳥、江戸の名所の景色などを詳細に描く熟練の絵師だった。その歌麿に「美人大首絵」という挑戦をさせたのが蔦屋重三郎だ。それまでの浮世絵は全身像が定型だった。それをいきなり顔に近づいてクローズアップしたので、肌、髪の一本一本、うなじ、表情が目の前に見えるようになった。浮世絵は壁にかけない。手にとって見る。自分の目の前にいるように思えたに違いない。

しかし、浮世絵の美人画は現代における何にあたるか考えても、匹敵するものがない。なぜなら、雑誌のグラビア写真は、ありふれた構図で裸体に近いものを撮るからだ。浮世絵の世界は人物や風景の浮世絵と春画とをはっきり区別していて、美人画がエロティックに描かれることはない。そういう絵を見たい人は春画をお買いください、というわけだ。しかし春画は通常の浮世絵より良い職人を使って丹念に、極めて高い技術力で仕上げられる。従って高価だ。品格もある。安い値段で今の雑誌のような楽しみ方をしたい場合は、少し雑に作られた春本を買うだろう。今より「質」が多様なのである。

美人画は手に持ってじっくり見るものだった

作家や絵師を発見する才能

歌麿の大首絵のような一枚絵は、さらに高価で希少価値がある。背景に雲母の粉末を使った雲母摺りを施している。立ち姿の場合は街や樹木が描き込まれるものだが、大首絵の背景には何もない。そこで雲母摺りによって明るく輝くように演出している。女性たちは、お歯黒の具合を確かめる、風呂上がりに手ぬぐいをもつ、団扇の柄を意味もなく回す、指で何かを数える、ガラスのポぺンを鳴らす、手紙を目の高さに掲げて読む、きせるを吸う、扇であおぎながら歩く、物思いにふけるなど、何らかの動作をしている。女性たちを有名写真家が撮った写真集、といったところか。

写楽はさらに匹敵するものがないが、時々出てきて衝撃を与えるへたうま漫画家のような存在だ。ちょっとおおげさに言えばピカソか? それまでの役者絵の型とは、まったく異なる描き方をするアマチュア画家だったのだ。そういう人を探し出して芝居のシーンを描かせたことに、蔦屋重三郎の特殊な才能がある。自分が何を見たいか、をはっきり持っていて、それを作り出す個性をもった作家や絵師を見つけ出すのである。無論見つけた後に、ディレクションするに違いない。

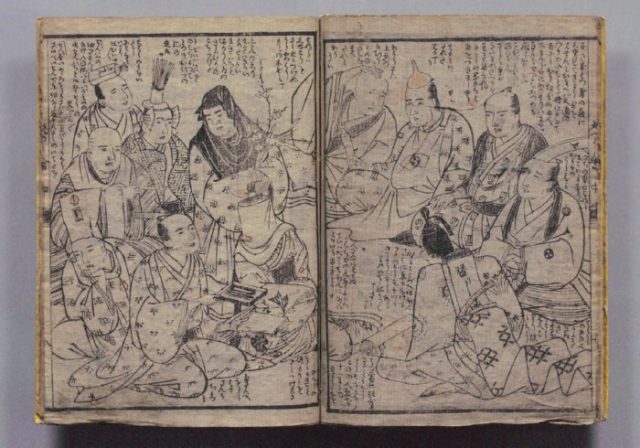

天明4年に岩戸屋喜三郎が出した『吉原大通会』という恋川春町の本がある。その中に蔦屋重三郎が登場する。天明狂歌の連が盛り上がっていた時だ。10人の狂歌の名人が天狗の力で一堂に会するという話で、それぞれ、とてもへんな格好をしている。蔦屋重三郎は彼らに紙と筆を差し出し、面白い狂言(芝居)をこの場で書いてくれ、と無理な注文をしている。サブカルチャーを担う変人たちこそ、蔦屋重三郎が共に江戸文化を創造したい人たちだったのである。

蔦重と大江戸「変人」コミュニティ

文 /田中優子さん(法政大学名誉教授)

取材・文/宇野正樹 撮影/五十嵐美弥 資料所蔵/棚橋正博

※この記事は『サライ』本誌2025年2月号より転載しました。