ようこそ、“好芸家”の世界へ。

「古典芸能は格式が高くてむずかしそう……」そんな思いを持った方が多いのではないだろうか。それは古典芸能そのものが持つ独特の魅力が、みなさんに伝わりきっていないからである。この連載は、明日誰かに思わず話したくなるような、古典芸能の力・技・術(すべ)などの「魅力」や「見かた」にみなさんをめぐり合わせる、そんな使命をもって綴っていこうと思う。

さあ、あなたも好事家ならぬ“好芸家”の世界への一歩を踏み出そう。

第11回目は文楽の世界。「太夫」という語り手が「義太夫節」で物語を語り、人物を演じる。言葉だけで人を感動させる極意をご紹介しよう。

文/ムトウ・タロー

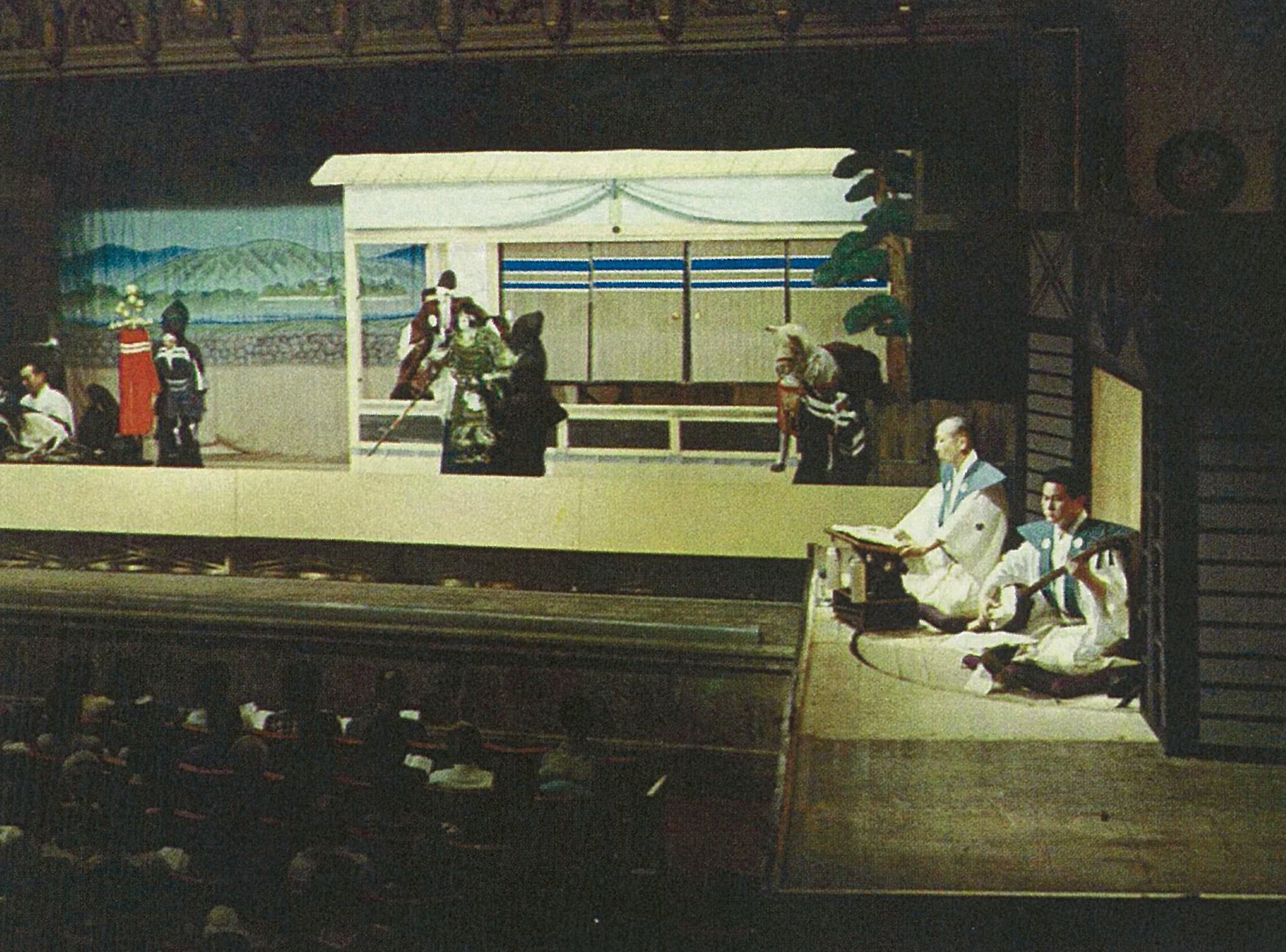

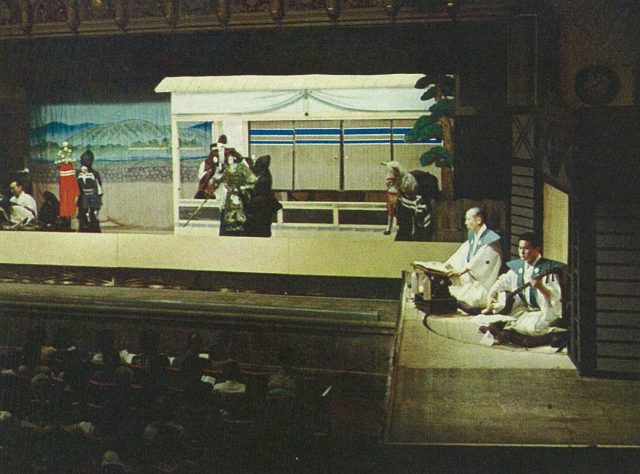

撮影:三村幸一、出典:『カラーコンパクト文楽』、提供:国立国会図書館

「文楽」は正式名称ではない!?

今日私たちにもなじみ深い「文楽」という名称、これはあくまで通称であり、「人形浄瑠璃」が正式名称である。

明治5(1872)年、四世 植村文楽軒(うえむら・ぶんらくけん、1813~1887)が大阪・松島の地に「文楽座」を構え人形浄瑠璃の興行をはじめた。ここから「文楽」が通称となった。今年はちょうど命名から150年の節目である。

「太夫」が義太夫節の浄瑠璃を語る。その浄瑠璃に三味線が音色をつける。そこに合わせて「人形遣い」が人形を操り、物語の情景を描く、この「三位一体」こそが「文楽」の特性である。

撮影:三村幸一、出典:『カラー文楽の魅力』(淡交社、1974年)

「浄瑠璃」は昔のカラオケだった

「人形浄瑠璃」の “浄瑠璃” というのは、「三味線を伴奏に使い、台詞と旋律によって物語を進めていく音曲の総称」を指す。

文楽で使われている「義太夫節」は、この「浄瑠璃」の一種である。

「義太夫節」の語りは、人物の台詞である「詞(ことば)」、情景描写を口頭で説明する「地合(じあい)」、そして三味線の旋律に合わせて語る「節(ふし)」などから成る。

文楽では、物語の語りに人形が合わさっているので、演劇の部類に入る。その一方で、人形という視覚的要素を用いずに、語りと節のみで、物語をいわば聴覚的要素で聞かせるものを「素浄瑠璃」という。

時折、浄瑠璃は「うどん」に例えられることがある。

「素浄瑠璃」はいわば「素うどん」、「人形浄瑠璃」は天ぷらや油揚げなどの具材が入った「うどん」、というようなもの。具材が入ったうどんももちろん美味しいのだが、「素うどん」はうどんのもつ本来の味を楽しむことができる。素浄瑠璃は物語を声と音で聞いて楽しむものである。ご年配の文楽愛好家の中には、文楽を「観に行く」とは言わずに「聞きに行く」という方も多くいるのはそのためだ。

参考:久堀裕朗「素浄瑠璃の楽しさ」(国立文楽劇場HPより)

https://www.ntj.jac.go.jp/bunraku/diary/2019/1802.html

今日、「ご自慢のノド」を披露するのはカラオケだが、その昔はこの「素浄瑠璃」こそ、この「ご自慢のノド」を披露するものだった。

浄瑠璃は稽古のできる芸事の一つとされていた。昭和初期までは、素人浄瑠璃大会などが各地で頻繁に開かれては磨き上げた芸を披露する、そのような光景は当たり前のものだったようだ。

『浄瑠璃雑誌』なる素人の太夫の情報を掲載する雑誌も刊行されていたほどである。そして大会の優勝者には、景品として床本を置く豪華な見台が用意されていたとか。庶民にも浄瑠璃そして義太夫節は、身近な趣味として浸透していた。

「義太夫節」は、文楽に限らず、歌舞伎にも存在している。

こちらは「竹本」と呼ばれ、「素浄瑠璃」のように単体の芸能としては存在せず、あくまでも歌舞伎音楽の一つとして認識されている。

竹本の人間国宝・竹本葵太夫が「刺身で言えばわさびのような存在でしょうか。わさびも、良いわさびでなかったらお刺身が引き立ちません」と述べているように、歌舞伎を彩るうえでも重要な存在でもある。

参考:https://meguri-japan.com/conversations/20210909_6819

撮影:三村幸一、出典:『カラー文楽の魅力』(淡交社、1974年)

義太夫節の心得は「みみざわり」良く語ること

市井の人々にも親しまれていた浄瑠璃の語り。しかし聞きなれないリズムと言葉で綴られる義太夫節の真の魅力は何なのか。

人間国宝であり、文化功労者にも選ばれた豊竹咲太夫(とよたけ・さきたゆう)は、太夫として義太夫節を語る心得を「『義太夫なまり』という独特のイントネーションがある、それを大事にして、普通の人の今の会話とは違う、『耳触りのいい』ように語れ」という教えがあり、それを心掛けている」というふうに語っている。

「みみざわり」というフレーズは一見悪口のように聞こえるが、「耳触り」という漢字を当てると「聞いたときの感じ、印象」という意味になる(「大辞泉 第2版・下」より)。

近代屈指の名人の一人として名高い豊竹山城少掾(とよたけ・やましろのしょうじょう、1878~1967)は「森羅万象ありとあらゆる情景を表現しなければなりません」と太夫の役割を述べている。太夫はたった一人で、場面の情景描写、登場人物の喜怒哀楽や人情の機微や感情の動きなどの人物描写を語る。かつて明治期に活躍した初世 豊竹呂太夫(とよたけ・ろたゆう、1843~1907)が、寒風吹きすさぶ情景を語った時、観客が寒気を感じて両手で着物の襟元をかき合わせた、という逸話が残っている(山口廣一「いささかの鑑賞入門」『国立劇場第6回文楽公演』プログラムより)。

これは極端な話だが、物語の舞台その時・その場の空気までも体感させるほどの「みみざわり」こそ、最高の誉め言葉につながるのではないか。この境地を目指して、太夫たちは日々、己の体を稽古で磨き上げているのだ。

撮影:三村幸一、出典:『カラー文楽の魅力』(淡交社、1974年)

聞くことも「文楽」を楽しむコツ

今では人形浄瑠璃がメインとなっているため、「素浄瑠璃」を聞く機会も少なくなってきたが、毎年、東京の国立劇場と大阪の国立劇場では「文楽素浄瑠璃の会」が催されている。いつもは人形が物語の世界を視覚的に表現するが、この会は太夫と三味線が節だけで物語の世界を豊かに表現する。浄瑠璃の神髄を堪能できる舞台である。

89歳まで現役として第一線で活躍した七世 竹本住太夫(たけもと・すみたゆう、1924~2018)が「一生修行ですな」と語るように、太夫には到達点がないのかもしれない。それは別の見方をすれば、常に進化を繰り返しているものであるともいえる。前出の咲太夫も「なるほど、こういう演(や)り方もあるのかというものが、演っているたびに出てくるんですよ」と口にする。

私たちが見て、聞いている太夫の語りは常に新しいもの、そして新鮮なものかもしれない。その瞬間に常に立ち会えることの喜びが、鑑賞の楽しみ方のひとつのカタチでもある。

文/ムトウ・タロー

文化芸術コラムニスト、東京藝術大学大学院で日本美学を専攻。これまで『ミセス』(文化出版局)で古典芸能コラムを連載、数多くの古典芸能関係者にインタビューを行う。

※本記事では、存命の人物は「〇代目」、亡くなっている人物は「〇世」と書く慣習に従っています。