取材・文/柿川鮎子 写真/木村圭司

屋外でカラス、スズメ、ハト以外の鳥を見つけた時に、その鳥の名前がわかると楽しいもの。でも、図鑑を見てもたくさんの鳥が載っていて、自分が見た鳥を探すのは至難の業です。

そこで今回は、見つけた鳥を簡単に見わける方法について、野鳥カメラマン・叶内拓哉さんに教えていただきました。

身近にいる小さいキツツキの仲間がコゲラ。名前がわかって調べると、雄の後頭部の左右両脇に赤い羽根があり、めったに観察できないと書かれています。そうなると何とか赤い羽根を見てみたくなって、街路樹を見上げるようになり、野鳥への道へとひた走ることに。

【ポイント1】見つけた場所から推察する

叶内さんによると、まずは鳥がいる場所から、鳥の名前を特定できると言います。

鳥のいる場所を大雑把にわけると、

(1)市街地など普段、生活している近くで観察できる「身近にいる鳥」

(2)住宅地から離れて畑や田んぼがあるような「里山にいる鳥」

(3)林や森など木立のあるような「野山にいる鳥」

(4)川や湖、池など「水辺にいる鳥」

(5)水の中でも特に「海岸にいる鳥」

(6)八丈島や沖縄、小笠原諸島など「島にいる鳥」

の6パターンに分類できます。

市街地と里山を自由に移動する鳥や、季節によって住処を変える鳥もいます。また、「島にいる鳥」の中に北海道を入れるかなど、厳密に鳥の場所を区分するのは難しいのですが、たいていよく見かける場所として1から6までの6つに分け、いた場所から鳥の名前を探すのが便利です。

本やネットでは必ず生息場所が掲載されているので、場所を特定すると絞り込みが可能となります。

【ポイント2】大きさと色、模様から見わける

大きさと色、模様も鳥の名前を検索する、有力な手掛かりです。

大きさに関してはスズメぐらいの大きさか、カラスぐらいか、身近にいる鳥を手掛かりにすると良いでしょう。また、色も見わけのポイントとなりますが、逆光だとどうしても黒っぽく見えるので、しばらく鳥の動きを観察して、異なる方向から観察すると色が良く見えると、叶内さんからのアドバイスです。

色に関しては体全体だけでなく、羽を広げた時の背中の色、枝にとまっている時の胸の色など、どの部分がどんな色をしているかを見ると、鳥名調べがもっと楽になります。カワセミは背中から見ると青い鳥ですが、正面から見ると胸からお腹はオレンジ色をしています。野鳥の色については、バフ色など、あまり一般的に使われないような言葉を使うこともありますが、叶内さんによると「慣れれば簡単ですよ、一度“これがバフ色か”と見てわかったら、次からすぐにわかります」とのこと。ちなみにバフ色とは、薄い黄土色です。

野鳥図鑑などでは、鳥の模様に関して、斑(はん、または「ふ」と読む場合も)という表現を使います。抱卵斑(ほうらんはん)が入るとか、眉斑(びはん)がある、などと表します。眉斑は鳥の名前を区別する時に便利なので、顔をよく見て、眉の模様などをチェックすると鳥の名前が特定できるかもしれません。

眉斑と喉が白いツグミ。長く白い眉毛のように見えます。ハイタカ類の翼の下面の白と黒の模様はタカ斑と書いてタカハンではなく、タカフと読みます。

【ポイント3】鳴き声から聞きわける

「ホーホケキョと鳴く鳥」といえばだれもがウグイスとわかる通り、鳴き声からも鳥の種類を特定することが可能です。古くから日本では「聞きなし」と呼ばれ、鳥の声を言葉に直して愛でてきました。ツバメは「土喰って虫喰って渋い」、ホオジロは「一筆啓上仕(つかまつ)り候」、ホトトギスは「特許許可局(とっきょきょかきょく)」、イカルは「お菊二十一(おきくにじゅういち)」など、日本では面白い聞きなしがたくさんあります。覚えておくと便利ですね。

よく似た鳥を見わける時、鳴き声から判断できる場合もあります。ハシブトガラとコガラは大変よく似ていますが、地鳴きの時、ハシブトガラはプスィという声を出すことがあり、どちらかを区別することができます。

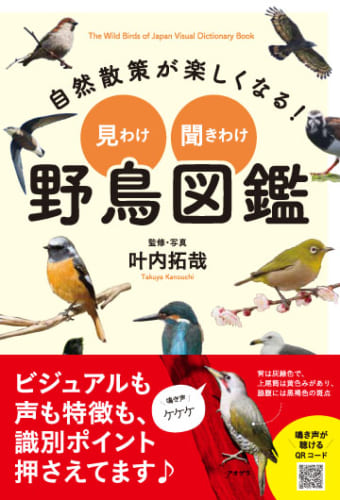

こうした見わけ、聞きわけをもっと詳しく知りたい人のために、叶内拓哉さんの本、『自然散策が楽しくなる! 見わけ・聞きわけ野鳥図鑑』(池田書店刊)が発売されました。美しい写真は見ているだけで野鳥が好きになる一冊です。特に実際に鳴き声をQRコードで聞くことができるのは本当に便利。叶内さんも「繁殖期を迎えた春は、美しい鳥を観察できるチャンスですよ」と誘ってくれました。

『自然散策が楽しくなる! 見わけ・聞きわけ野鳥図鑑』監修・写真:叶内拓哉(池田書店刊)

文/柿川鮎子

明治大学政経学部卒、新聞社を経てフリー。東京都動物愛護推進委員、東京都動物園ボランティア、愛玩動物飼養管理士1級。著書に『動物病院119番』(文春新書)、『犬の名医さん100人』(小学館ムック)、『極楽お不妊物語』(河出書房新社)、編集協力『フクロウ式生活のとびら』(誠文堂新光社)ほか。

写真/木村圭司