文/鈴木拓也

明智光秀が、主君の織田信長を討った理由として考えられる説は、なんと五十もあるという。

その中でも、われわれの世代が教科書で習った「怨恨説」が一番有力かと思いきや、今はそうでもないらしい。

近年、石谷家文書と呼ぶ古文書が発見されたことで急浮上した説に、「四国説」というのがある。これは、長宗我部元親が勝ち取った領地(伊予と讃岐)に対し、信長が返上を要求したことで、交渉役を務めていた光秀と元親が結託して、謀反に至ったというもの。

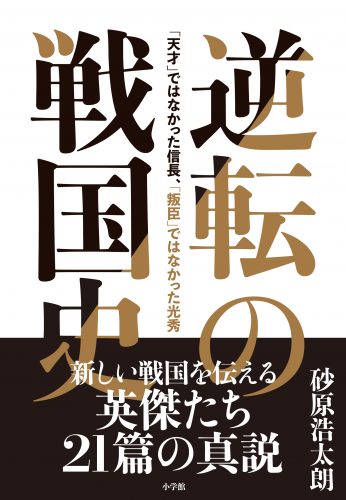

こうした、戦国時代に関する古い知識を気持ちよくリフレッシュしてくれるのが、発売間もない『逆転の戦国史: 「天才」ではなかった信長、「叛臣」ではなかった光秀』(小学館)だ。

序文によれば、歴史学の研究が進展したおかげで、不動の通説がつぎつぎと覆され、戦国時代はいまや「まったく違った相貌」を見せているという。

その相貌のハイライトを1冊にまとめたのは、本誌の連載「にっぽん歴史夜話」でおなじみの砂原浩太朗さん。小説家らしい軽妙な筆致で、日本史上まれに見る激動期を生き抜き、あるいは散った人々を取り上げている。それには著名な武将もあれば、知る人ぞ知る的な人物もいて、内容は多彩。試みに、その一端を紹介してみよう。

凡将ではなかった今川義元

ドラマや映画では、公家のような服装で描かれることの多かった今川義元。戦国武将でありながら、この格好をしていたことに「史料的な根拠はない」という。柔弱な凡将像を印象づけるための演出なのだが、はたして本当にダメな戦国大名であったのだろうか?

砂原さんの見立ては、「名将とまでは呼びにくい」としながらも、凡将ではなかったとする。そもそも桶狭間の戦いで大敗を喫するまでは「海道一の弓取り」と称されるほどで、深い教養もあった。例えば、こんな逸話がある。

偵察を命じた家臣が、一戦におよんで首級を持ち帰った。義元は功名心にはやり命にそむいたとして、この武士を叱責したが、とっさに古歌を引いて釈明したことを愛めで罪をゆるしたという(本書026Pより)

戦いばかりでなく、「頻繁に検地をおこない、法を整備」するなど内政にも熱心であった。

その名声にケチがついたのは、やはり桶狭間の戦いだ。

1560(永禄3)年、義元は4万とも2万5千ともいわれる兵を引き連れて、尾張へと侵攻。迎え撃つは織田信長だが、手勢はせいぜい3千といったところ。

手始めに、丸根と鷲津に築かれていた砦を難なく落とす。前哨戦で勝ったのを義元はいたく喜んだようだ。それがどうやら気のゆるみを生み、織田軍が予想外の正面突破を仕掛けてきたのを撃退できず、義元自身をはじめ3千もの将兵を失い敗北してしまう。

今川氏は、この頃が全盛期であったが、義元が死に子の氏真が跡を継ぐも、退勢は避けられず領国を失うことになる。

明暗をわけた宿命のライバル

歴史をひもとくと、そこには互いにライバルとして競い合った人物が、たくさんいることに気づかされる。

戦国時代のその一例として砂原さんが挙げるのが、前田利家と佐々成政(さっさなりまさ)だ。

この二人、織田信長の小姓としてスタートし、途中までは似た経歴をたどりながら、後半生は「明暗がくっきりと際立つ」ということで興味深い。

1556(弘治二)年、信長が弟・信勝(信行)とあらそった稲生の戦いで、利家と成政はともに敵将を討ち取り、名を挙げた。齢も近い若武者同士、はげしい対抗心を燃やしただろうことは容易に想像がつく。主君・信長も意図して競わせようとしたのか、二人はひとつがいのように出世してゆく。(本書048pより)

武田の騎馬隊を殲滅したことで名高い長篠の戦い(1575)では、両者とも鉄炮隊の指揮を担った。同年、信長は府中十万石を3等分し、利家と成政、不破光治に与えている。

運命が「大きくへだたってゆく」のは、主君を本能寺の変で失ってからだ。本能寺の変の2年後に起きた小牧・長久手の戦いでは、成政は織田信雄・徳川家康の陣営につき、利家は豊臣秀吉側についていた。このとき、成政は利家の支城・末森を攻略しようとしたが、「利家の機敏な用兵に敗れる」。

この戦いでは、信雄・家康が和睦の道を選んだことで、継戦を主張していた成政は孤立してしまい、結局秀吉に降伏する。これによって、成政の所領は大幅に削られた上に、統治の難しい肥後へと転封。そこで一揆が起きたのを失政と咎められ、切腹を命じられて果てる。秀吉の重鎮へと上り詰めていた利家とは、真逆の人生行路となった。

「ここに歴史の怖さと面白さを見る思いがする」と、砂原さんは締めくくっているが、まさに同感だ。

謎多き戦国武将の妻たち

戦国の話となれば、どうしても男くさいものとなるのが常だが、本書では「戦国の女たち」という1章を設けている。

ここで登場するのは、帰蝶や北政所といった、有力武将の妻たち。信長・秀吉クラスの正室であっても、史料が乏しく実名すら定かでないこともよくあるという。そのせいで、映画やテレビでは、作り手が想像力を羽ばたかせながら、その生きざまを描いているが、本書では文献考証にのっとり彼女らの素顔に迫っている。

その一人が、前田利家の妻のまつだ。

まつは、1547(天文16)年、織田家の弓頭・篠原主計の娘として生まれたが、父が早世。そのため母はおなじ家中の高畠直吉に再嫁。利家の生母と姉妹の間柄だったことで、幼いまつは前田家に引き取られて、利家と結婚したのが12歳の時分であったという。

ところが、その後中年期に至るまでの「事績はほぼ不明」。40歳近くになって、夫の利家が佐々成政の軍と干戈を交えた末森の戦い(1584)の時のエピソードが語られている。

最終的には利家が勝ちをおさめるが、兵力としては成政側が優勢だった。「川角太閤記」によると、この時まつは、蓄財に熱心だった夫へ金銀の袋を突きつけたという。「日ごろ、財より兵を養いなさいと申し上げておりましたのに、このようなことになりました。いっそ金銀に槍でも持たせたらいかがですか」となじったのだ。(本書166pより)

これは説話の域を出ない話だが、別の書物には「将士を激励した」という記述もあるそうで、なかなか激しい気性の持ち主だったようだ。

その15年後に利家が死去し、長男の利長が当主となったが、天下取りの野心をあらわにした家康が、利長に謀反の嫌疑をかけた。

疑いを解く条件として、家康側から提示されたのが、まつを人質に差し出すというもの。

まつがこの提案を了承し、江戸へ下ったため、前田家は徳川三百年を生きのびることができた。利長へは、「母のことを思って家をつぶしてはならない。万一の時は、遠慮なくわたしを捨てなさい」と言い残したという。(本書168pより)

まつの決断がなければ、後年の加賀百万石の繁栄は築かれなかったことだろう。まつは、老境に入って江戸からの帰国を許され、金沢の地で天寿をまっとうする。戦国を生き抜いた一女性のあっぱれな生き様というほかない。

* * *

このように本書は、歴史学の最新の知見を盛り込みながら、肩肘はらずに読める1冊に仕上がっている。戦国時代に興味のある方には一読をすすめたい。

【今日の歴史通になる1冊】

文/鈴木拓也 老舗翻訳会社役員を退任後、フリーライター兼ボードゲーム制作者となる。趣味は散歩で、関西の神社仏閣を巡り歩いたり、南国の海辺をひたすら散策するなど、方々に出没している。