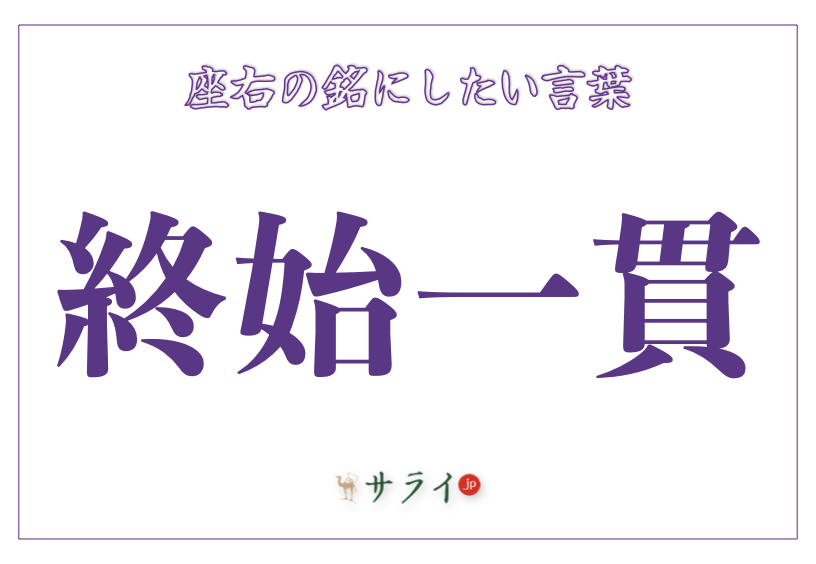

左から古代紫、青銅、白鷹

米沢の絹織物は上杉鷹山公の殖産政策によって花開いた地場産業だ。その米沢で〝織りの重鎮〟と呼ばれる職人が髙橋明義さん(87歳)である。

髙橋さんが、先祖の残した茅ぶき家屋を改造し、機械織機を1台、また1台と増やしたのは戦後。時代の要請に応え、呉服生地から洋服生地までさまざまな絹織物を手がけてきたが、最も得意とするのは極薄の生地である。

写真=青銅

かげろうの羽のように透ける生地。超軽量ながら適度に張りがあり、皺になりにくい。

「きっかけはアメリカ向けのスカーフで、昭和24年頃でした。見本の柄は、従来の機械の設定では織れない難しい図案で、職人がみんな匙を投げました。最後に若造の私に話がきたわけですが、徹夜で機械を改造して織り上げてみせました。意地でしたね」

写真=青銅

2種類の織り方とグラデーションにより、巻きや重ねを変えるたびに輝きの微妙な変化が楽しめる。わずか20gと羽根のように軽い。

髙橋さんの名を一躍有名にしたのは、カベ糸ストールである。カベ糸とは強い撚りをかけた芯糸に極細の糸をらせん状に絡み付けた糸のこと。向こうが透けて見えるほど薄く織っても、糸由来の質感によって首に巻いたときに膨らみが出る。空気をよく含むので、軽快ながら暖かいのも特徴だ。

米沢の代表的技術は、染色した糸の織り重ねで色柄を表現していく「先染め」だ。

その〝織りの重鎮〟の新作が、縦半分をなめらかな平織り、もう半分を紗に似た肌触りと光沢が特徴のギシャ織りで仕上げた、このストールである。

「平とギシャの境目が無理なくつながるかどうかは織機の調整次第。これが難しいんだ。糸の硬さは染めた色の色素の性質によっても違うし、雨の日は湿度が高いので糸の〝走り〟が変わる。特にギシャは、糸を結んだ節の処理が甘いと、すぐ絡んでしまうんです」

ストールのような薄ものの生地は繊細。人と機械とが一心同体の状態にならなければ、きれいには織り上がらない。

色のトーンは4色のグラデーション。織りの特徴とあいまって、重ね方を変えると色合いも微妙に変化する。

「真珠王の御木本幸吉さんじゃないけど、世界中の紳士淑女の首を自分のストールで包みたい。そんなつもりで、毎日布のことばかり考えています」

業界最高齢でもある織り職人は、まだまだ意気軒昂だ。

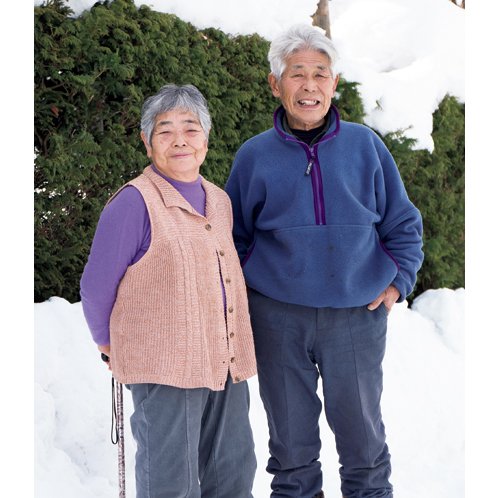

髙橋明義さんと、明義さんも一目置く配色感覚を持つ奥さんの瑞枝さん。

商品名/米沢 ギシャ織りカベ糸ストール

メーカー名/高橋明義

価 格(消費税8%込み)/13,824円