取材・文/坂口鈴香

末松隆久さん(仮名・55)の妻、由紀さん(仮名・54)は50歳を過ぎたころ、若年性アルツハイマー型認知症だと診断された。由紀さんの母親も若年性認知症だったが、進行も症状も穏やかだったので、末松さんはそう大ごととは思っていなかったが、由紀さんの症状の進行は急激だった。

母親も若年性認知症。遺伝子検査もしたが……【1】はこちら。

妻のトイレ介助や下着購入がつらい

病院で待っている間、一人でトイレに行って戻って来られなくなり、見知らぬ人に助けられた、などということも増えてきた。それからは、トイレに行くのも末松さんが介助しなければならなくなった。

「外出先では多機能トイレに入るのですが、そのころはお笑い芸人の不祥事があった頃で、周りの目が気になってしまった」と苦笑する。女性用の下着を買いに行くのも同様だった。

「特にシモの世話が苦痛でした。トイレを失敗することが増えると、パンツを洗うのが大変で、紙の使い捨てタイプを利用するようにしたのですが、妻が嫌がってしまいました。ディスカウントショップで安いものを大量買いしていましたが、周りからは訝られました」

若年性認知症の家族会でアドバイスされてからは、「介護中」というカードをつけるようにした。この家族会には、精神的にずいぶん助けられたという。主宰者も、妻を介護している男性で、メンバーも皆同じような状況なので、情報も得られたし、話に共感してもらえたのも支えになった。

妻を家族会の集まりに連れていったこともある。

「外では静かなんですが、家に帰ると豹変するんです。『私にはちゃんとした夫がいるのに、なぜあなたが私の家にいるんだ!』などと暴言を吐かれて困惑しました」

病気だからと辛抱し、介護もしていた末松さんだったが、由紀さんを怒ってしまうこともあった。家族会のメンバーに愚痴ったり、「もう離婚したい」と嘆いたりすることもあった。末松さんのストレスも限界にきていたのだ。

「だれかたすけて」――そこには妻の叫びが

そんなある日、部屋の片づけをしていると、由紀さんが書いたメモが出てきた。

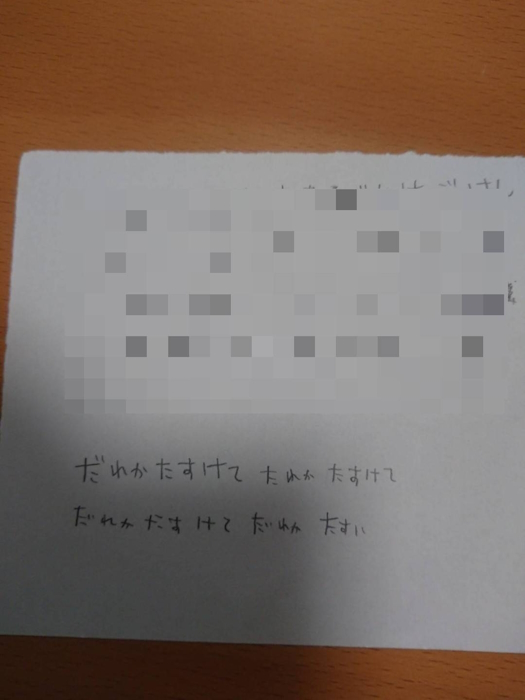

「認知症と診断されて2年くらい後のメモでした。もう漢字も書けなくなっていたので、全部ひらがなでした。そこには、妻の叫びが刻まれていたんです」

――「だれかたすけて たすけて たすけて」「ふつうになりたい ふつうになりたい ふつうになりたい」「まともにひらがなもかけない」「じごくだ」

たどたどしく、ひらがなで綴られた言葉からは、由紀さんの不安や恐怖、つらさがダイレクトに伝わってきた。

「それを読んでからは、妻を怒ることができなくなりました」

さらに症状が進行した由紀さんは、末松さんの仕事中、一人で家にいられなくなっていた。休日には自宅から5分のところにある末松さんの実家に夕食を食べに行っていたが、ある日仕事が終わってスマホを見ると、実家から電話が入っていた。

「連絡してみると、妻が泣きじゃくって実家に来たので預かっているということでした。そんなことが続いたので、それからは私の仕事中は実家で預かってもらうことにしました。私は一人っ子で、いずれは親を介護するつもりで、実家近くに家を買ったのに、逆になってしまいました」

ところが、次第に由紀さんは実家の両親にも暴言を吐くようになる。

若年性認知症になり豹変した妻。施設に預けることに【3】につづく。

取材・文/坂口鈴香

終の棲家や高齢の親と家族の関係などに関する記事を中心に執筆する“終活ライター”。訪問した施設は100か所以上。20年ほど前に親を呼び寄せ、母を見送った経験から、人生の終末期や家族の思いなどについて探求している。