遺言書を書いたものの「本当にこれで効力があるの?」「いつから有効になるの?」と不安に感じている方は多いのではないでしょうか。せっかく時間をかけて作成した遺言書も、法的な要件を満たしていなければ無効になってしまいます。今回は、遺言書の効力が発生する時期・期間・ルールについて、見ていきましょう。

100歳社会を笑顔で過ごすためのライフプラン、ライフブック(R)を提唱する、独立系ファイナンシャルプランナー藤原未来がわかりやすく解説します。

目次

遺言書の効力とは何か?|基本と法的背景を押さえる

自筆証書遺言と公正証書で効力は変わる?|遺言書の種類別メリットとリスク

開封タイミングとリスク|遺言書は勝手に開けてはいけない

遺留分・法定相続人との関係|遺言書でも無効になる可能性がある?

まとめ

遺言書の効力とは何か?|基本と法的背景を押さえる

遺言書の効力を正しく理解するためには、「いつから有効になるのか」「どのくらいの期間有効なのか」という基本的な仕組みを把握する必要があります。

遺言書に効力があるとはどういう意味?

その遺言の内容が法律上、有効に認められ、実際に法的な効果を持つ状態になるということを意味します。遺言は、書いた本人が亡くなって初めて効力が発生するので、生前には法的な強制力はありません(いつでも撤回・変更可能)。

また、効力を発揮するためには、法律で定められた形式を満たしている必要があり、自筆証書遺言、公正証書遺言など、それぞれに形式要件があります。形式不備があると、効力は認められません(=無効)。

また、たとえば、法定相続人の「遺留分(最低限保障されている相続分)」を完全に奪うような遺言は、遺留分侵害として侵害額請求をされる可能性があります。また認知症などで判断能力が著しく低下していた時の遺言は、無効とされることがあります。

効力が発生するタイミングはいつから?

遺言書の効力が発生するタイミングは、遺言者の死亡時です。生きている間は何度でも変更・撤回できるため、効力は発生しません。

死亡と同時に効力が発生しますが、実際に遺言の内容を実行するためには検認手続きや相続登記などが必要になる場合があります。

効力の期限や有効期間はあるのか?

遺言書の効力に期限はありません。一度有効な遺言書が作成されれば、新しい遺言書を作成するか、明示的に撤回するまで有効です。ただし、相続に関する手続きには時効があります。

・相続放棄:相続開始を知った時から3か月以内

・遺留分侵害額請求:遺留分侵害を知った時から1年以内(ただし、10年経過した時点で権利は消滅する)

・相続税申告:相続開始を知った日の翌日から10か月以内

自筆証書遺言と公正証書で効力は変わる?|遺言書の種類別メリットとリスク

遺言書の種類によって、効力の発生条件や実際の執行時のリスクが異なります。どの方式を選ぶかで、相続手続きの煩雑さや無効になるリスクが大きく変わります。

自筆証書遺言書の効力と注意点

自筆証書遺言は、全文、日付、署名をすべて自筆で書く必要があります。2019年から財産目録についてはパソコンやコピーでも可になりましたが、目録の各ページに署名・押印が必要です。また原則として家庭裁判所の「検認」が必要となります。

ただし、法務局での自筆証書遺言保管制度(2020年7月10日開始)を利用した場合には、検認は不要です。

公正証書遺言の効力と証人の役割

公証人が筆記作成し、公証役場にて保管するため信頼性が高く、検認不要で、スムーズに手続き開始できます。作成にあたり2人以上の証人が必要です。

証人については、要件が定められており、未成年者(高校生・18歳未満の方は不可)や推定相続人・受遺者、およびその配偶者・直系血族(配偶者・子や孫などの相続人・遺言によって財産をもらう予定の人・それらの人の両親・祖父母などもNG)、公証人の配偶者・四親等内の親族・書記および雇人(利害関係が疑われる関係者は不可)。

また、心身の故障により証人の役割を果たせない人(認知症や意思疎通が困難な人)は証人になることはできません。多くの人は、友人・知人(利害関係のない人)や専門家(行政書士・司法書士・弁護士など)に依頼するケースが多いでしょう。

直筆・パソコン・法務局保管の違いと選び方

直筆・パソコン・法務局保管の違いと選び方は、以下のとおりです。

完全手書き自己保管:費用がかからないが検認手続きが必要

法務局保管:保管の確実性ならびに検認不要で効率性が向上(手数料3,900円)

公正証書:最も確実だが費用が高い(数万円〜十数万円)

選択のポイントは、財産の規模・複雑さ、費用、確実性のバランスです。

開封タイミングとリスク|遺言書は勝手に開けてはいけない

自筆証書遺言は、正しい手続きを踏まずに開封すると法的なペナルティを受ける可能性があります。

検認前の開封は無効・過料のリスクあり

家庭裁判所で「検認」を受けるまで、封を開けてはいけません。民法1004条により、封がしてある遺言書を相続人が勝手に開封するのは法律違反とされ、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることもあります。

遺言書を開封すべき正しい手続きとは

遺言書を発見しても絶対に勝手に開けてはいけません。正しい手続きを踏みましょう。

1.遺言書の発見・保管:そのままの状態で保管

2.検認の申立て:遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所

3.検認期日への出席:裁判官立会いのもとで開封

4.検認済証明書の取得:後の相続手続きに必要

開封と相続手続き開始の関係を理解する

相続は遺言者の死亡と同時に開始されます。遺言書の発見や開封とは無関係に、法的な相続手続きは既に始まっています。検認手続きに時間がかかっても、相続放棄や相続税申告の期限は延長されないため、並行して専門家に相談することが重要です。

遺留分・法定相続人との関係|遺言書でも無効になる可能性がある?

遺言書の効力は絶対ではありません。法定相続人には「遺留分」という最低限の相続権が保障されており、遺言によってもこれを完全に排除することはできません。

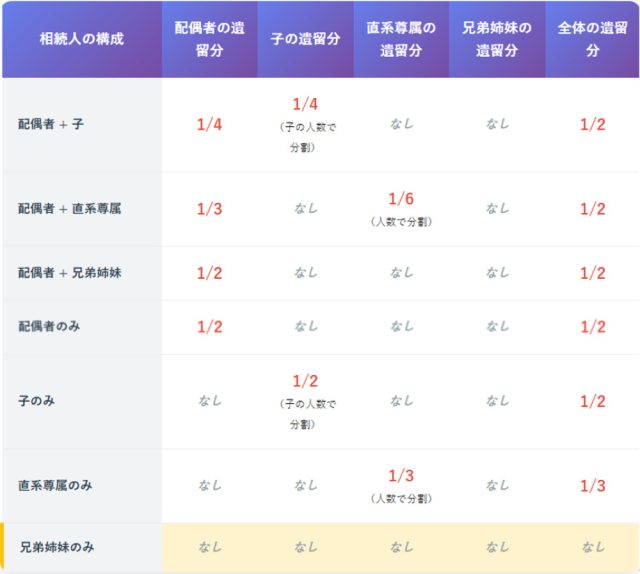

遺留分とは? 誰にどのくらいの権利があるか

遺留分とは、法定相続人に法的に保障された最低限の相続取得分のことです。被相続人が遺言書で「すべての財産を特定の人に遺贈する」と定めたとしても、一定の相続人は最低限の財産を受け取る権利が保護されています。

これは、家族の生活保障と相続秩序の維持を目的とした制度で、被相続人の遺言の自由を制限する重要な法的仕組みです。

「兄弟姉妹に渡さない」は可能? 強制力の限界

兄弟姉妹には「遺留分」がありません。したがって、遺言によって兄弟姉妹に一切相続させないことは法的に可能です。

法定相続人以外への遺贈とその注意点

法定相続人以外への遺贈は、遺言書があれば可能です。遺贈とは、遺言によって自分の財産を無償で他人に譲る行為を指します。

たとえば、遺贈がよく使われるケースとしては、内縁の妻(法律婚していない)や介護をしてくれた知人や看護師、孫(子が存命でも)や団体や法人(例:NPO法人、寺院、学校など)がよく使用されます。

その際には、たとえば、子や配偶者などの法定相続人がいる場合、その遺留分を侵害する遺贈はトラブルの元になりますので、注意しましょう。

まとめ

本記事では、遺留分を持つ法定相続人がどのような権利を行使できるのか、遺言書の効力との関係はどうなるのか、そして相続トラブルを避けるために遺言書作成時に注意すべきポイントについて、詳しく解説しました。

遺産相続は人生で何度も経験するものではありません。だからこそ、正しい知識を身につけて、大切な家族間でのトラブルを未然に防ぐことが重要です。

相続を「争続」にしないためにも、ご自身の遺言・相続を考える時には、生命保険や金融商品の販売をせずに中立的な立場からコンサルティングに徹する独立系のファイナンシャルプランナーへの相談をお勧めします。

●構成・編集/京都メディアライン(HP:https://kyotomedialine.com FB:https://www.facebook.com/kyotomedialine/)

●取材協力/藤原未来(ふじわらみき)

株式会社SMILELIFE project 代表取締役、1級ファイナンシャルプランニング技能士。2017年9月株式会社SMILELIFE projectを設立。100歳社会の到来を前提とした個人向けトータルライフプランニングサービス「LIFEBOOK®サービス」をスタート。米国モデルをベースとした最先端のFPノウハウとアドバイザートレーニングプログラムを用い、金融・保険商品を販売しないコンサルティングフィーに特化した独立フランチャイズアドバイザー制度を確立することにより、「日本人の新しい働き方、新しい生き方」をプロデュースすることを事業の目的とする。

株式会社SMILELIFE project(https://www.smilelife-project.com)