三星刃物の洋包丁「和 NAGOMI 丸」。海外で評判の高い同社の洋包丁を国内向けに開発したものだ。撮影:小林禎弘

岐阜県関市は、包丁の国内生産量の約5割を占める刃物の名産地として知られる。市内には約400もの刃物関連業者がひしめき、完成メーカーも100を超える。市内の事業所の約4割が刃物関連に従事しているといわれる関は、刃物関連の職人が集結する町なのである。

そんな関にある刃物の完成メーカーのひとつ「三星刃物」の包丁も、職人の手から手へ渡り、完成品となる。

『サライ』9月号の「メイド・イン・ニッポン」特集でも紹介している、三星刃物の『和 NAGOMI 丸』という洋包丁の場合、金属の打ち抜き、熱処理、削り、ハンドル成形、ハンドル取り付け、ハンドル磨きといったさまざまの工程を経て、最終的に「刃付け」がされて製品となる。それぞれの工程に、専門の企業が関わる。

誌面では伝えきれなかったその製作工程を、下記に写真で紹介しよう。

■1:プレス

金属の板から包丁の元型を打ち抜く「プレス」工程は、長村金属という会社が担当している。

プレス機によって包丁の元型が打ち抜かれる。素材は幅約245×長さ1055㎜の細長い金属板だ。1枚から16本(牛刀の場合)型が取れる。(長村金属)

隙間が生じないように効率よく打ち抜いていくのが腕の見せどころだ。このあと、1枚1枚歪みがないように精密にプレスされる。(長村金属)

■2:焼き入れ

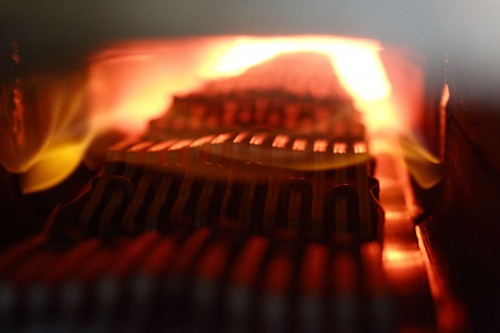

包丁の元型を窯のなかで加熱する「焼き入れ」工程は、藤田熱処理場の担当だ。

焼き入れのようす。撮影:小林禎弘

細長い窯の中をゆっくりと動きながら、元型は丈夫で粘りのある素材に変化する。(藤田熱処理)

■4:ハンドル成型

包丁の持ち手の部分を担当するのは、山信製作所。コンピュータ制御により緻密な成形が可能となっている。

合板を成形してハンドルの形を作る。加工はコンピューターで制御され正確無比。(山信製作所)

カシメの穴も定位置に開けられている。(山信製作所)

■5:ハンドル取り付け・磨き

三星刃物の工場に納品された包丁本体(金属部分)とハンドルは一体となり、ハンドル部分の磨きが施される。

ハンドルは使い心地に直接影響するので、念入りに磨き上げられる。荒削りから仕上げまで10工程を要する。

カシメる前のハンドル(手前)と磨きが済んだ製品のハンドル(奥)。打ち付けられたリベットのあとが見えなくなるまで根気よく磨かれる。このあとに、関で一番といわれる職人の手により刃付けがなされ、製品となる。

以上、洋包丁が完成するまでの各工程をご覧にいれたが、いかがだろうか。1本の包丁が、複数の専門業者と、そこにいる熟練職人たちの合作であることが、おわかりいただけたと思う。

作るだけではない。いい包丁は、いつまでも切れ味よく使ってほしい。かといって砥石で研ぐのはややハードルが高い。そこで三星刃物では、新聞紙と紙やすりを使って、誰でもできる包丁研ぎの普及にもつとめている。

下は同社が公開している、家庭でできる包丁の簡単なメインテナンス法の動画だ。筆者も体験したが、新聞紙だけでも切れが復活する。ぜひ試していだきたい。

世界に誇れるメイド・イン・ニッポンの刃物づくり。知れば知るほど、台所で包丁を手にするのが楽しくなってくるだろう。

写真(指定以外)・文/宇野正樹

※「メイド・イン・ニッポン」を特集した『サライ』9月号が発売中です。「世界がうらやむ『ニッポンの銘品』11」の一つとして、三星刃物の洋包丁「和 NAGOMI」を紹介しています。