【サライ・インタビュー】

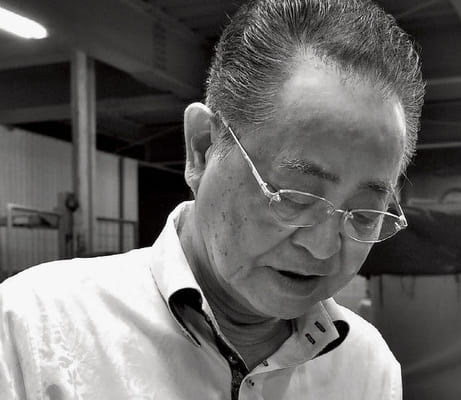

島袋義一さん(島袋瓦工場代表取締役)

――沖縄の赤瓦復活を牽引し、文化財修復にも尽力する瓦職人――

「赤瓦の屋根の下に心地よい暮らしがあるのなら、瓦職人冥利に尽きますね」

島袋瓦工場で生産する瓦は30種類。手にしているのは「在来役物瓦雄瓦(ざいらいやくものかわらおすかわら)」という伝統の瓦で、軒先の飾り物。プレス機で成型するが、仕上げは手作業で行なう。

※この記事は『サライ』本誌2020年7月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/与那原 恵 撮影/宮地 工)

──沖縄独特の“赤瓦(あかがわら)”を作ってきました。

「沖縄の景観といえば、まず目に浮かぶのは赤瓦の屋根でしょう。青空によく映えますね。私も赤瓦が広がる風景を見るたびに、きれいだなあと思います。この仕事に携わってきたことを誇らしく思います。

赤瓦は美しさばかりではなく、太陽の熱を遮断し、通気性、耐久性にも優れています。沖縄の風土に合う瓦を生み出してきた先人たちの知恵が受け継がれてきました。

私は、父正義が昭和27年に創業した島袋瓦工場を継ぎ、約40年になります。現在では住宅はもちろん、公共建築や銀行などの店舗、ホテルなども手掛けています」

──代々の瓦職人です。

「父は大正10年、沖縄本島中部の泡瀬(現沖縄市)で生まれました。かつては赤瓦焼の窯が沖縄各地にあり、泡瀬もそのひとつで、祖父の代から瓦を焼いていたそうです。父は沖縄戦をくぐりぬけ、戦後、ここ与那原町(本島南部)にやってきました。

与那原は戦前から赤瓦の生産地でした。材料となる“クチャ”と呼ばれる鉄分を含んだ泥岩が産出するからです。ですが、父が与那原で仕事を始めた当時の沖縄は戦後復興の途上ですから、瓦は早く大量生産できるコンクリート瓦が主流でした。父はレンガ工場で働き、やがて自分の工場を持ちました」

──赤瓦は琉球王国時代からの伝統です。

「赤瓦が琉球で焼かれるようになったのは17世紀頃からといわれます。それ以前は日本や朝鮮からの輸入品、それをもとに技術開発した黒や灰色の瓦が生産されていました。やがて琉球の人口増加も相まって瓦の需要が増え、高温で焼く黒の瓦よりも燃料のマキを節約できる赤瓦が主流となったようです。

王国時代、赤瓦は限られた階層の建物にしか使用できないと定められていました。明治以降、この制限がなくなり、赤瓦生産がさらに増大したのです。けれども戦争で一時衰退し、父の工場でも主に焼いていたのはレンガでしたが、私が中学生になった頃から赤瓦の仕事が増えていきました。現在も与那原町には5つの赤瓦工場があります」

──働く父の姿を見て育ちました。

「父の工場は、登り窯(連房式)という伝統的な窯でした。マキをくべながら焼きますが、火を入れると3日間は窯のそばから離れることができません。夜通し窯を見ながら火力を調節するので、食事もままならないのです。

そんな3日間が月に数回あり、工場内は熱くなり、とても大変でした。それから大量に確保しているマキが雨に濡れてしまうと、乾かす作業も重労働でした。

職人気質の父は、黙々と働き、私、ふたりずつの弟と妹、5人を育ててくれました」

8歳頃の島袋義一さん(後ろ)。弟、妹、従兄と。「子どもの頃の私は腕白坊主。弟たちは瓦工場の仕事はせず、公務員になりました。今も仲のいい兄弟です」昭和31年頃。

──父の仕事を継ぐつもりでしたか。

「いえいえ。こんな辛い仕事はいやだと思っていました。私は腕白な子どもで、工場は遊び場でしたし、ちょっとした仕事は手伝っていました。長男なのでいずれ継がなければなりませんが、やりたいことがありました」

──瓦工場を継ぐまで何をしていましたか。

「知念高校を卒業すると、上京しました。私は飲食店経営に興味があったので、ノウハウを身につけたかったのです。父はとくに反対しませんでした。私は言い出したらきかない息子でしたし、父はそのうち帰ってくるだろうと思っていたようです。

沖縄の本土復帰5年前ですから、パスポートを持って行きましたよ。渋谷、吉祥寺、中野、高円寺などの飲食店、バーでバーテンダーなどもしました。

その頃の本土は沖縄への理解がまだなかったかもしれません。それでも私は前向きな性格ですから、沖縄出身の友人と励ましあっていました。24歳、本土復帰の昭和47年、沖縄に帰りました。それから2年、『阪急繊維』というユニフォームなどを作る会社で働き、念願の飲食店経営に乗り出しました。

まず、首里の龍潭(王国時代からの人工池)脇で喫茶店『ピープル』を始めました。その当時、首里城敷地には琉球大学(昭和50年代末に移転)があり、学生たちが気軽に集まれる店にして大繁盛しました。そのあと、那覇の歓楽街の松山や東町でスナックを持ち、地元与那原でも“コンパ”と呼ばれた広い店を開きました。よその店との差別化を図り、経営は順調でした」

「父の仕事を守り、発展させるためガス窯の導入を決断しました」

──結婚はその頃でした。

「26歳、喫茶店を始めた時期です。東京で知り合った4歳下の山梨出身の正江が、沖縄に行ってみたいと言うので、呼んだのです。すると父をはじめ家族は、結婚相手だと思い込んだようで、そのまま結婚しました。のちに息子ふたり、娘ひとりを授かりました」

──34歳で父の工場を継ぎました。

「父が高齢になり、私も赤瓦の仕事を始めるにはぎりぎりの年齢でした。店をすべて処分し、覚悟を決めたのです。ただし工場を継ぐ条件として、自分の思いどおりにやらせてほしいと父に頼み、受け入れられました。

当時も登り窯でしたし、厳しい労働環境では、とうてい続けられない。私は全国の瓦生産について調べ、瓦産業で知られる名古屋に行きました。さまざまな工場を見学させてもらい、父の工場は本土より100年遅れていると感じたのです。

そこで全自動ガス窯の導入を決断しました。県内初でした。父からは、窯の火を見て、汗水流して働くべきだと言われましたが、押し切りました。父が続けてきた仕事を守り、さらに発展させるためでした」

伝統的な瓦のほか、コンクリート建築にも適した断熱に特化した瓦や、各種ブロック、タイルなど建築資材も開発している。

──改革の成果はありましたか。

「それまでは職人の経験や勘が頼りでしたが、品質が不安定で、廃棄せざるを得ないものも多かったのです。ガス窯を導入してからはそうしたことがわずかになりました。

自前の製土ライン、成型ラインも整備しました。材料は与那原のクチャ8割、石川(うるま市)の赤土2割で配合します。黒っぽい土を機械で練り、不純物を取り除きます。土は生き物なのでコントロールするのが難しい。さらにプレス機で成型し、一定期間乾燥させると灰色になり、酸化焼成という方法で24時間かけて焼くと、赤い瓦になります。

私が工場を継いだ頃から、役所や学校など公共建築に赤瓦が積極的に使われるようになりました。それは沖縄文化を再評価する機運とも一致していたのでしょう。

ガス窯を導入したおかげで需要に応えることができました。公共建築の赤瓦がその魅力を県民に広く伝えたのかもしれません。

一方、今日の建築様式に合ったさまざまな形の赤瓦が生まれ、私の工場では30種類になります。機械による成型ばかりではなく、細工を施す瓦もあり、主に女性たちがやってくれ、職人仕事が受け継がれています。

そして瓦生産だけではなく、施工まで一貫して担っています。これが私の工場の強みです。父の代の頃は瓦ふき職人の注文に応じて焼いていたのですが、施工もするようになり、さらに受注が増えました。現在では、私の工場の赤瓦の生産量は県内一です」

工場の敷地は3000坪。島袋さんが継いで以降土地を拡大した。出荷を待つ赤瓦。「納期を必ず守ることを心掛けてきました」。県内の店舗や企業のロゴが入った赤瓦の注文も。

──首里城正殿の復元に赤瓦が使われました。

「平成4年の正殿復元の際、赤瓦を焼いたのは、与那原町の奥原製陶所を継いだ奥原崇典さんです。彼は私の2歳下で、近所ですから子どものときから親しい仲でした。奥原さんは水墨画家として活躍していましたが、正殿の赤瓦を焼くと名乗りをあげたのです。

けれども首里城の赤瓦は、古文書にある古我知(名護市)産出の土に限定され、色も厚みも一般的な瓦とは違います。規格水準が厳しく、失敗の連続で、私もよく相談に乗りました。6万枚をだめにし、ようやく5万5000枚を焼き上げました。ものすごい執念でしたよ。けれども平成26年、63歳で亡くなられてしまいました。残念でなりません。

私の父は、首里城正殿復元を見ることができました。赤瓦の正殿を見ながら、しみじみと“いい時代になったなあ”と言ったのが忘れられません。

父は平成13年、80歳で他界しました。工場窯や設備などは一新しましたが、父を尊敬する気持ちに変わりはありません。父への思いもあり、かつて家族で住んだ赤瓦の家を事務所として使っています」

24時間かけて焼き上がったばかりの赤瓦。火力の調整はほぼ自動化されたが、土や天候により微調整をする。「材料の土も、よい赤瓦を作りたいという気持ちも、父の代から変わりません」

「沖縄の土と沖縄の職人の手で首里城再建をやり遂げたい」

──古民家や文化財修復も手掛けています。

「普天満宮(宜野湾市)、識名宮(那覇市)などをやりました。文化財の仕事は先人の知恵を学べるよい機会ですし、後世に残る仕事ですからかかわっていきたいと思います。

首里城正殿復元以来、赤瓦を焼きたいという若者が少しずつ増え、私の工場でも働いてくれています。彼らにも沖縄の歴史の継承を担う文化財修復に力を尽くしてもらいたいですし、私も応援しています」

──家族の支えもありました。

「私は店をやっていたときも、瓦工場を継いだあとも忙しくしていましたが、妻はいつも明るくやってくれました。しかし12年前、56歳でがんのため他界しました。感謝の気持ちでいっぱいです。

息子ふたりが工場を継いでくれます。いま長男が営業を担当し、次男には工場の責任者を任せています。息子たちが自然と継ぐ気持ちになってくれ、とてもうれしいです。

息子、娘はそれぞれ結婚し、孫が6人います。いまは娘一家と二世帯住宅で暮らしています。私自身は8年前に心臓の手術をしましたが、仕事は変わらずやっています。一番の楽しみは毎年夏に行なわれる『与那原大綱曳きまつり』ですが、今年はコロナの影響もあり、開催がどうなるのか、心配ですね」

──これからやりたい仕事は何ですか。

「何といっても首里城再建です。私の工場でも、首里城公園のレストラン、6年前から復元された『女官居室』『世誇殿』の赤瓦を焼き、施工を手掛けてきました。正殿前の広場、御庭のタイル状敷き瓦の改修もやりましたが、今回の火災で傷を負ってしまいました。

火災は大きなショックでしたけれど、前回の首里城復元と比べれば、設備や生産量も向上し、工程のデータも蓄積されています。私も首里城の仕事ではサンプルをいくつも作り、残しています。再建には沖縄の土を使い、沖縄の職人の手でやり遂げなければなりません。

焼失した建物の床面積を基にしたおおよその計算では、瓦をすべて刷新すると33万枚必要です。規格検査を通るには50万枚製造しなければならないでしょう。

大変な仕事になりますが、それでも与那原町の瓦職人たちが中心となって、皆で力を合わせ、再び、赤瓦の美しい城をこの目で見たいのです。令和8年に正殿を完成させるという政府の工程表も発表されました。これから6年、まだまだ頑張らなければならないと、決意を新たにしています」

──人生の最期をどう考えていますか。

「飲食店経営から赤瓦工場と仕事は大きく変わりましたが、人に学び、自分ならではの工夫をするということでは同じだったのかもしれません。ひとつひとつの仕事を精一杯やってきましたし、悔いはありません。

よき友人にも恵まれましたし、泡盛を飲みながら楽しく語らってきました。最期の日々もそんなふうに過ごせたらいいですね。

そして、沖縄の空の下、赤瓦が連なる風景を見ながら旅立っていければいいな、と思います。赤瓦の屋根の下に心地よい暮らしがあることを願いますし、赤瓦の文化財が沖縄の歴史を知っていただく機会になるのなら、瓦職人冥利に尽きますね」

自宅は工場に隣接する洋風建築。工場で生産する資材がふんだんに使われる。趣味のゴルフはこのところ控えている。帽子が好きといい、たくさんコレクションしている。愛犬と。

島袋義一(しまぶくろ・よしかず)島袋瓦工場代表取締役。昭和23年、沖縄県島尻郡与那原町生まれ。知念高校卒業後、上京。帰郷し、飲食店を幅広く営む。34歳で父が創業した島袋瓦工場を継ぐ。自動ガス窯を導入し、品質の安定と量産態勢を確立。住宅のほか、日本銀行那覇支店、竹富島・星野リゾートの赤瓦などを生産、施工。文化財修復にも熱心に取り組んでいる。同工場の赤瓦生産量は県内一を誇る。

※この記事は『サライ』本誌2020年7月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです。(取材・文/与那原 恵 撮影/宮地 工)