歳をとるというのは厄介なものですよね。周りからは、年相応に物知りなどと思われたりして……。うっかり漢字の読み⽅なんか間違えたりしますと、とっても恥ずかしい思いをするなんてこともあるかもしれません。

脳の⽅は、若い時のようにパッパと記憶中枢からひっぱり出せなくなってきているかもしれませんが、「歳をとってきちゃって、なかなか思い出せなくて……」なんて⾔い訳をするようでは、サライ世代の沽券に関わる?

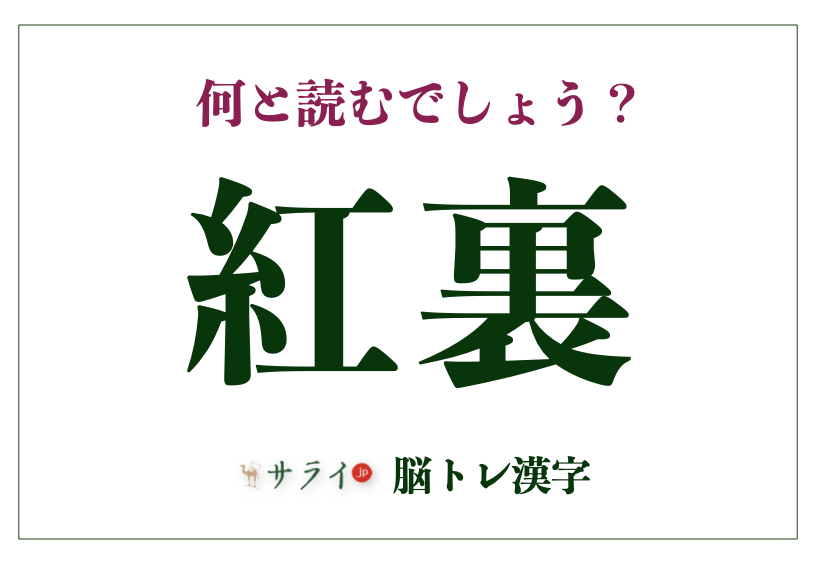

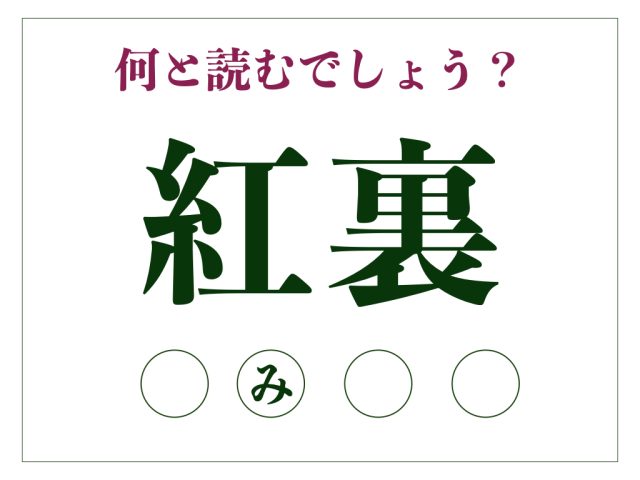

「脳トレ漢字」今回は、「紅裏」をご紹介します。自分なりのこだわりを想像しながら漢字への造詣を深めてみてください。

「紅裏」は何と読む?

「紅裏」の読み方をご存じでしょうか?

正解は……

「もみうら」です。

『⼩学館デジタル⼤辞泉』では「紅絹(もみ)を着物の裏地に使うこと。また、その裏地」とあります。「こううら」と読むこともありますが、その場合は「紅染(こうぞめ)の裏を付けた着物」という意味になります。

紅絹とは、紅花で染めた赤色の絹織物のこと。昔の着物、特に女性ものの羽織や長着(ながぎ)の裏地によく使われていました。

「紅裏」の由来

江戸時代、幕府は庶民の贅沢を禁じる「奢侈禁止令」(しゃしきんしれい)をたびたび発令しました。派手な色や柄の着物を表立って着ることが規制されたのです。そこで、江戸の粋人たちは考えました。

「表がダメなら、裏地で楽しもう」と。

これが「裏勝り」(うらまさり)という美学の始まりです。

表には淡い藍や鼠色、茶色を見せながら、裏には燃えるような紅色。羽織の裾からちらりと見える紅は、まさに「隠れた美」、そして「粋」の代名詞となったのです。「紅裏」は、まさにその「裏勝り」を象徴する言葉の一つ。

歩くたびに裾や袖口からちらりと覗く鮮やかな紅色。それは、着ている本人だけが知る密かな楽しみであり、わかる人にはわかる、という高度なお洒落でした。

言葉に宿る「内なる豊かさ」

現代に生きる私たちも、この「裏勝り」の精神から学ぶことがあるように思います。

例えば、ビジネスの世界。高価なスーツや時計で身を固めるのも一つのスタイルですが、それだけが成功の証ではありません。一見すると普通に見えるシャツでも、実は肌触りの良い上質な素材を選んでいたり、手入れの行き届いた革靴を履いていたり。そうした目に見えにくい部分へのこだわりが、その人の品格や自信となって滲み出るものです。

これは人間関係においても同じかもしれませんね。SNSでの「いいね」の数やフォロワーの多さといった、外から見える評価ばかりを気にするのではなく、自分自身の内面を磨くことに時間を使う。誰に見せるためでもない、自分だけの「紅裏」を持つことが、心の豊かさに繋がるのではないでしょうか。

***

いかがでしたか? 今回の「紅裏」のご紹介は皆様の漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 見えない部分にこそ宿る美意識に、改めて日本の文化の奥深さを感じますね。

来週もお楽しみに。

●執筆/武田さゆり

国家資格キャリアコンサルタント。中学高校国語科教諭、学校図書館司書教諭。現役教員の傍ら、子どもたちが自分らしく生きるためのキャリア教育推進活動を行う。趣味はテニスと読書。

●構成/京都メディアライン・https://kyotomedialine.com