男色と日本人

I:さて、男色といえば、実際は、日本の歴史とはきってもきれないテーマなのですが、大河ドラマなどで正面切って描かれたことはあまりありませんでした。

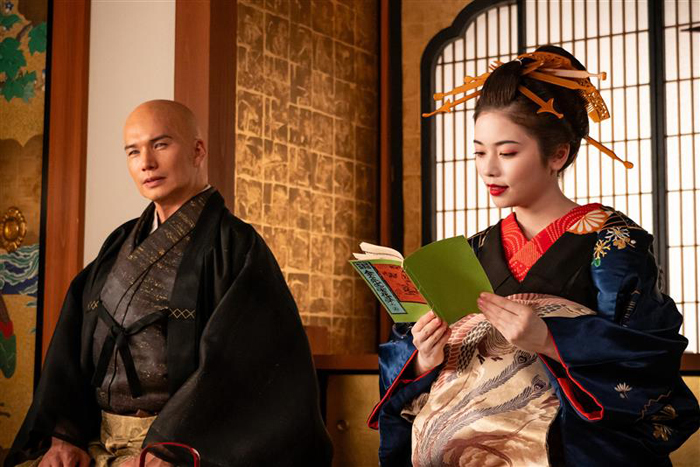

A:最近では、『鎌倉殿の13人』や『どうする家康』などで、におわす程度の表現はありました。『どうする家康』では家康(演・松本潤)の側室お葉(演・北香那)が侍女の美代(演・中村守里)と愛し合っているという設定で、女性の同性愛も描かれましたので、ゆるやかに解禁されている感もします。それでも、平安時代の貴族で藤原頼長がその日記『台記』に相手の品定め、行為の際の反応などを赤裸々に記したような描写はなかなか表現できないでしょうし、戦国時代の主君―側近の関係で――たとえば信長と森蘭丸の関係など、男色と直接結びつける表現はまだまだオブラートに包まれた感じになります。

I:『べらぼう』の少し前の時代にも、井原西鶴が『男色大鑑』を、平賀源内が『男色細見』を著していますから、需要はあったのでしょう。『べらぼう』と同時代でも『東海道中膝栗毛』の弥二さん喜多さんも実は男色関係にあるという設定で、当時の読者も特に不思議に思っていなかったようですから。

A:日本の男色については、戦国時代に来日したフランシスコ・ザビエルなどは、奇異で罪深いという印象をもったことを記しています。幕末のペリー艦隊の随行員などが浴場での男女混浴の風習に奇異の目を向けたのと同じような感覚でしょうか。

I:そうした歴史的背景はあるとはいえ、『べらぼう』劇中に唐丸の生い立ちを紹介する中で、唐丸が体を売っていたという場面が登場しました。私は、ここまで入れこむ必要があるかな、と思ってしまいましたが、いかがでしょうか。

A:確かに『陰間茶屋』などが繁盛していた時代背景があります。男娼の館では、年齢が若いほど「高く売れた」ということですから、当時のリアルな世相を描こうとしたのでしょう。実際に、こういう時代だったということでいえば、「こんなの絶対ありえないだろう?」という場面を挿入してくる作品もありますから、それに比べたら、リアルっていえばリアル。ただし、こうした表現をもって、「NHKは攻めている」という感想があったりしますが、それはちょっと違うと思うんですよね。

I:確かに攻めているとはちょっと違う感じがしますよね。是非はともかくその時代をできるだけわかりやすく再現しようとする試みということなのかな、と思いますよね。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり