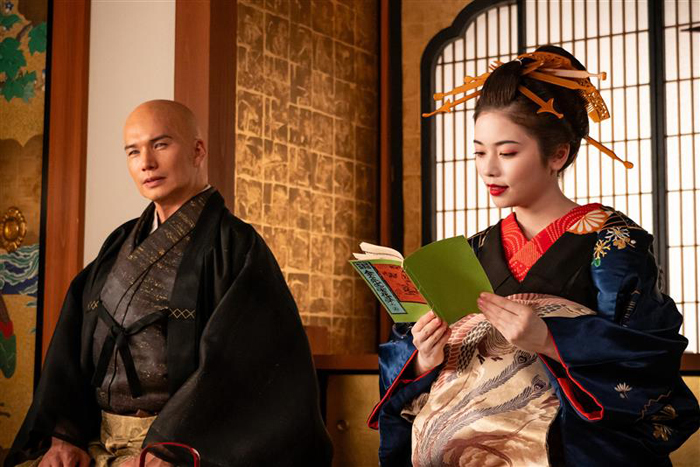

ライターI(以下I):『べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~』第14回で鳥山検校(演・市原隼人)がお白洲に引き出されました。検校はともかく、瀬川(瀬以/演・小芝風花)はせっかく苦界・吉原から抜け出せたにもかかわらず、こんなことになるとは、悲しくて、切なくて、辛くて、自然に涙がこぼれてきました。

編集者A(以下A):検校の演技、佇まい。瀬川の所作、表情。ふたりの演者が織りなす臨場感溢れる空気感がほんとうに心に沁みました。私は家族が市原隼人さんのファンだった縁で、『WATER BOYS2』『あいくるしい』『ROOKIES(ルーキーズ)』など初期のころのドラマから、最近でいうとNHKの『正直不動産』など、市原さん出演のドラマは見ている方だと思うのですが、いや、ほんとうに最近は渋い佇まいが印象的で、その成長が感慨深いです。

I:そういえば、当欄では言及しませんでしたが、『鎌倉殿の13人』のときもなんだか絶賛していましたよね。

A:はい。『鎌倉殿の13人』のときに市原さんが演じたのは鎌倉御家人の中では地味な存在の八田知家(はったともいえ)。地味な御家人に光を当てる演技と肉体美をみせてくれて、このときもうれしかったことを覚えています。

I:さて、そうした中で、検校役の市原隼人さんの取材会が開かれました。今回も私が代表して参加しています。まず、検校役のオファーがきた際の感想です。

大河ドラマに出演させていただくのは今回で3回目ですが、これまでは役作りのために、演じる歴史的人物のご子孫の方に会いに行ったり、さまざまな資料に目を通したり、ゆかりの地に足を運んだり、お墓に手を合わせたりしていたのですが、鳥山検校は史料もすごく少なくて、謎に包まれていました。

実在する人物を演じさせていただくということで、敬意を払って、その方が生きてきた証を残したいですし、(お墓に)ご挨拶をさせていただきたいのですが、今回はそれができなかったので、失礼がないようにしっかりと、真摯に向き合うと覚悟を決めて役に挑みました。やはり覚悟がなければなかなか難しい世界だなと。時代背景や当道座などについて調べ、鳥山検校がどんな風に扱われているのか、いろんなものから役作りをしていきました。

A:なるほど、市原さんは、『おんな城主 直虎』(2017年)では井伊家の菩提寺龍潭寺(りょうたんじ/浜松市)住職の傑山宗俊(けっさんそうしゅん)を演じています。さらに前出のとおり『鎌倉殿の13人』では鎌倉御家人八田知家を演じているわけです。傑山宗俊は龍潭寺に墓所があり、八田知家は茨城県内に伝承墓があります。八田知家の墓参の際にはインスタグラムで報告していましたね(※八田知家の墓地は私有地のため許可のない方は立ち入り不可)。鳥山検校の墓地も残っていたら墓参したのでしょうが、検校の墓地は不明ですから。

I:さて、市原さんの話は、続きます。史料が少ない鳥山検校ですが、そこにも「やりがい」を見出したそうです。

今回は、その血筋の方にお会いすることも、お墓に手を合わせることもできなかったので、自分としてはすごく心残りがありました。ただ私が鳥山検校を演じたことで、少しでも今この時代に、大河ドラマを楽しみにしてくださっている方々が、新たな歴史上の人物を知っていただくきっかけになればありがたいなと思う気持ちでいました。

A:実在の歴史的人物を演じる際に、その人物に対して敬意をもって接する。何事にも真摯に向き合う市原さんらしいエピソードです。そして、『べらぼう』で演じる鳥山検校は、目が不自由な人物。市原さんは、都内の視覚障害者生活支援センターにお願いをして話を聞き、役作りに臨んだそうです。

新宿区にある東京視覚障害者生活支援センターという、視覚障害者の方々の生活を支援する施設にお邪魔して、サポートする側の方々や障害をお持ちの方々にも実際にお話を伺いました。すごく印象的だったのが、「今度結婚するんです」とおっしゃっていた方のお話です。中途失明で全盲の方なので、元々のお知り合いの方かとお話を伺っていたのですが、「最近出会いまして、年も近いんです」とおっしゃるので、「失礼ですが、相手のお顔をご覧になっていないということですよね」とお尋ねしたところ、「見たことはないんです。でもすごく素敵な方なんです」とおっしゃっていました。それを聞いて、形あるものはいずれ壊れていくかもしれないけれど、形のないものはいつまでも自分の中で壊れることなく、大切にしていくことができるんだ、という新たな希望を見出すことができたんです。

さらに、お話をきいていく中で、「誰かが相槌を打ってくれないと、誰もいないのと同じなんです」といわれました。目が見える人は会話をしていると、目が合って、相手が頷いたりするのを見ることができます。つまり、そこにいるだけでレスポンスができるのですが、視覚障害を持つ方々は、自分から何かしら得ようとしないと……声を聞こうとしないと、風を感じようとしないと、匂いを感じようとしないと何もないに等しいんです。まさに手探りのような人生をずっと続けていかなければならないという孤独と寄り添ってきたところがあるのではないかなと。その痛みがわかるからこそ、逆に相手の隙に入ることができてしまうのが、鳥山検校だと思っています。それを良い風にとらえることもできれば、悪事に使うこともできてしまうところが、人間の恐ろしいところなのだろうと思います。

A:『べらぼう』劇中では、検校が、江戸幕府初代将軍徳川家康の「弱者救済政策」の一環で、金貸しの権利を得ていたことに触れられました。ところが家康の時代から170年ほど経過して、当初は「救済」だった政策が「利権化」してしまったのです。検校から金を借りて返済ができなくなった人々からしたら、「検校は悪」のような存在。でも、検校から借金をしなければ旗本すら立ち行かなくなった当時の社会のことを考えたら一概に「検校=悪」とはいえないような気もします。

I:市原さんの役作りにかけるエピソードはもっとあります。続きをどうぞ。

それからもうひとつ、視覚障害者の方々が誘導してくださる「ダイアログ・イン・ザ・ダーク」というイベントに参加しました。視界がゼロのまったくの真っ暗闇の中で、5人くらいが手をつなぎ合ったりしながら進んでいくのですが、中で風を感じたり、冷たい水に触れてみたり、天井の高さが低い通路があったり、みんなで寝転んでみようとか、食べ物を食べてみようとか。「味はわかりますか?」「これはどんなものですか?」「どう感じますか?」といったことを体験するのですが、正直、最初はすごく恐ろしく感じました。上下も左右も何もわからない。自分がどこにいるかもわからない。どんどん孤独な真っ暗な世界に吸い込まれていくようで、すごく恐怖を感じたんです。おそらく人生で感じたことのないような一番の恐怖で、この状態をこれからやっていかなければならないんだという思いから入りました。

その気持ちは現場でもずっと持っていましたし、すごく覚悟がいりましたし、迷い続けることが役作りだと感じました。答えを出そうとすれば出そうとするほど、求めれば求めるほど、正解が逃げていくと感じました。鳥山検校が生まれ育って、与えられた環境で持つようになった概念と、周りの人との概念はどうしてもズレますし、人とはなかなか通じ合えないものが常にあったと思うのです。そんな中で瀬川と出会ったので、そこから計り知れない思いが湧いたのかなと思っています。

A:こうした「体験」を経たうえで撮影に入っていたんですね。もっともっと早くにこのエピソードに触れたかったです。まっさらな形でドラマを見たいという人が多いかと思いますが、撮影の際の「物語」を知っていたら、思い入れが異なるという場合もありますからね。

I:まあ、でも今では、NHKプラスなどの配信で「後追い」できますからね。私が興味深かったのは、市原さんが検校を演じる際に、白濁したコンタクトレンズを装着していたことを明かしてくれたことです。

フェードがすごくかかっているような状態で、20%見られればいいかなというくらいです。輪郭はなんとなくわかるのですが、横から光が入ってくると、反射で視界はゼロになります。段取りといって、シーンが始まる前に、どのような動きをするか決める作業があるのですが、その段取りの前にひとり稽古をしていました。ひとりで先に現場に入って、どう動こうかというのをまず念入りに確かめていました。その段取りの時は白濁のコンタクトレンズは外して、本番でつけていました。最初は段取りでもつけていたのですが、本当に何も見えなくて。コンタクトレンズも何種類かの中から選んでつけさせて頂いて、芝居している最中はほぼ見えない状態でした。結果としてそれも良かったのかもしれません。鳥山検校としての「居方」がすごく難しい役だったんです。どのようにそこにいればいいのかというのがすごく難しかったので、稽古前稽古で確認しながら取り組みました。

I:さらに市原さんは、好きなシーンと台詞についても語ってくれました。

(印象に残る台詞は)「お前が望むことはすべて叶えると決めた。お前は私の妻だからな」でしょうか。あれは本心だったと思うんですね。やっぱり純粋な鳥山検校の気持ちだったと思います。

三味線を弾く場面は印象深かったです。音だけでなく、いろんな思いを込めて表現させていただいたので、なかなか他の作品ではできない表現の仕方だったと思います。

検校は、目が見えていないということもあり、すべての動作を、ひとつひとつ確認しながら演じるのですが、それは形だけでなく、先の先の先まで読んでいる検校というものを表現したかったんです。常に何を考えているかわからない様を描きたいというか。そこをお伝えしたかったです。

当初は豪快な鳥山検校も意識していたのです。当道座の中での自分の地位を使って巨万の富を得た検校ですから、豪快な様があってもいいのではないかと思ったこともありました。ですが、今回、脚本家の森下佳子さんと、演出の大原拓さんが描く検校は品位に溢れていたので、品は残しておかなければならないなと意識しました。あとは、早く三味線を稽古したいとお願いしました。音を実際に奏でるということよりも、空気感といいますか……表現をしたかったんです。

表現をするために歴史や、地唄、土地土地に根付いた三味線がどのように日本で始まって、どのように扱われ、どういった方々が弾くものなのか、すべて歴史を教えてくださいとお願いしましたところ、とても細かくホワイトボードを使って先生にご教授いただき、それですごく概念が変わったんです。

一番印象に残っているのは、鎮魂の精神が根付いているということ。亡くなった人を供養すること、目には見えないものを思い続けるということ。それは日本人ならではのもので、普遍的というか、ずっと変わらず残っているもので、そのようなものをイメージできるようなお芝居ができたらいいなと思いながら演じさせていただきました。

A:ちょっと、このくだり、ジーンときます。いい話だなあ。何度も何度も見返したくなってきますね。

I:熱い思いが成就した、魂のこもった場面だったんですね。検校のその後は杳として知れません。これもまた悲しくて、切なくて、辛い物語……。検校と瀬川のエピソードは、間違いなく『べらぼう』前半のトピックスになりました。

●編集者A:書籍編集者。『べらぼう』をより楽しく視聴するためにドラマの内容から時代背景などまで網羅した『初めての大河ドラマ~べらぼう~蔦重栄華乃夢噺 歴史おもしろBOOK』などを編集。同書には、『娼妃地理記』、「辞闘戦新根(ことばたたかいあたらいいのね)」も掲載。「とんだ茶釜」「大木の切り口太いの根」「鯛の味噌吸」のキャラクターも掲載。

●ライターI:文科系ライター。月刊『サライ』等で執筆。猫が好きで、猫の浮世絵や猫神様のお札などを集めている。江戸時代創業の老舗和菓子屋などを巡り歩く。

構成/『サライ』歴史班 一乗谷かおり