最近、パソコンやスマートフォンの普及により、⾃ら字を書く機会はめっきり減少してきました。その影響からか「読める、けれども、いざ書こうとすると書けない漢字」が増えていませんか? 以前はすらすらと書けていたのに、と書く⼒が衰えたと実感することもあります。

脳トレ漢字の記事を読みながら漢字の読み書きをすることで、脳のトレーニングとなります。また、この記事を通じて、読むこと・書くこと・漢字の意味を深く知り、漢字の能⼒を⾼く保つことにお役⽴てください。

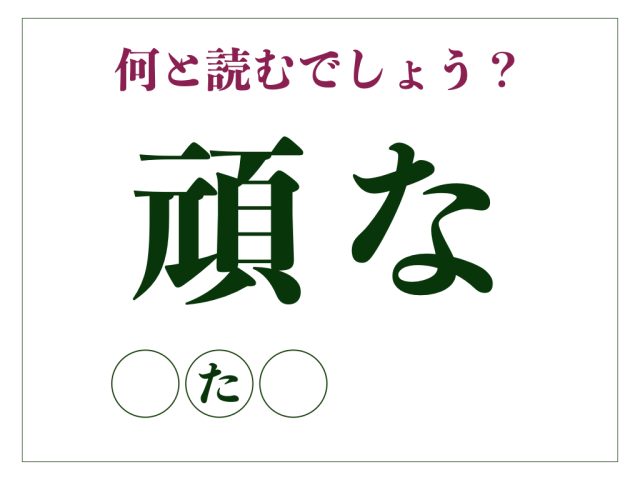

「脳トレ漢字」第229回は、「頑な」をご紹介します。使われている漢字の意味が分かれば、何となく読み方も予想できるかもしれません。実際に読み書きなどをしていただき、漢字への造詣を深めてみてください。

「頑な」とは何とよむ?

「頑な」の読み方をご存じでしょうか? 「がんな」ではなく……

正解は……

「かたくな」です。

『小学館デジタル大辞泉』では、「意地を張って自分の主張や態度を変えないさま。頑固。」と説明されています。「提案を頑なに拒み続けた。」「頑なな態度を貫いた。」などのように使われることが多いです。同義語に「頑(がん)」があり、「頑としてその場を離れようとしなかった。」などのように使われます。

また、古典の世界では「見苦しく劣っていること」「ぎこちないこと」などの意味として使われることがあるそうです。

「頑な」の漢字の由来は?

「頑固」「頑丈」などの言葉にも使われている、「頑」。「頁」が頭を意味し、「元」には丸いという意味が含まれているそうです。この二文字が組み合わさることで「頭が鋭くないこと」という意味になり、「鈍い」「おろか」「へんくつ」という意味が生まれたと考えられます。

「頑張る」はいつ生まれた?

「頑」という漢字には、少しネガティブな意味も含まれていますが、一方で「頑張る」という言葉にも使われています。自分自身を鼓舞したり、誰かを応援する時に「頑張れ!」とよく言いますが、本来はまったく違う意味として使われていたそうです。

「がんばる」という言葉が文献に見えるようになったのは江戸時代中期頃からで、当時は「見張る」「目をつける」という意味だったとされます(諸説あり)。そのため、漢字表記も「眼張る」となっており、現在使われているものとは異なっていることが分かります。

明治に入ると、見張りの仕方が厳しく威圧的だったことから、「頑張る」と表記されることが次第に増えていきました。その後、スポーツ競技の実況中継や童謡の歌詞にも使われ始め、戦後には現在の意味として完全に定着したと考えられています。

***

いかがでしたか? 今回の「頑な」のご紹介は、皆さまの漢字知識を広げるのに少しはお役に立てたでしょうか? 言葉の変遷をたどると、当時の時代背景なども知ることができて面白いですね。普段よく使われている言葉の中には、意外な由来を持つものもあるので、ぜひ調べてみてくださいね。

文/とよだまほ(京都メディアライン)

HP:https://kyotomedialine.com FB

参考資料/『デジタル大辞泉』(小学館)

『日本国語大辞典』(小学館)

『日本大百科全書』(小学館)