文/池上信次

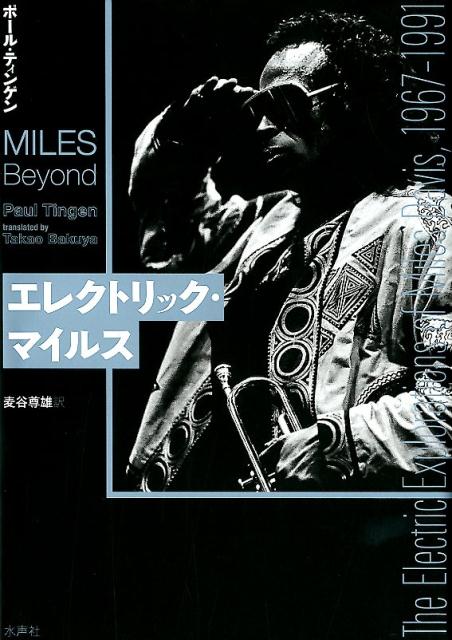

前回(https://serai.jp/hobby/1087963)紹介したキース・ジャレットの「音源編集」については(先入観もあって)驚きでしたが、逆に、ジャズでも編集されていることが公然となっている作品もたくさんあります。よく知られているものとしては、マイルス・デイヴィスの、60年代末からのいわゆる「エレクトリック・マイルス」期の作品群があります。これは、スタジオ盤でもライヴ盤でも、マイルスが録音した音源をプロデューサーのテオ・マセロが「切り貼り」して作品に仕上げたというもので、スタジオ盤では短時間の音源を「コピペ」して長い曲としてまとめた『イン・ア・サイレント・ウェイ』、ライヴ盤では1ステージの演奏をLP片面サイズに切り貼り編集した『アット・フィルモア』などがありますが、なんといっても有名なのは1969年に録音された『ビッチェズ・ブリュー』(以上コロンビア)でしょう。ここに収録されている「ストーリーのある長い曲」は、ほとんどが部分ごとに録音された「音のパーツ」を繋いで作られました。ポール・ティンゲン著の研究書『エレクトリック・マイルス』(麦谷尊雄訳・水声社刊)によれば、「(マセロが)テープ編集によって大きな楽節をつなぎあわせただけでなく、小さな音楽の断片を編集して全く新しい主題(テーマ)を創り出していた(後略)。この両方のアプローチを使い〈ファラオズ・ダンス〉には十八カ所にもわたって編集が加えられている」ということです。切り貼りなんてレヴェルではありませんね。

マイルス・デイヴィス『ビッチェズ・ブリュー』(コロンビア)

演奏:マイルス・デイヴィス(トランペット)、ウェイン・ショーター(ソプラノ・サックス)、ベニー・モウピン(バス・クラリネット)、ジョー・ザヴィヌル(エレクトリック・ピアノ)、チック・コリア(エレクトリック・ピアノ)、ジョン・マクラフリン(ギター)、デイヴ・ホランド(ベース)、ハーヴェイ・ブルックス(ベース)、ジャック・ディジョネット(ドラムス)ほか

録音:1969年8月19日〜21日

1970年発表。ロックの影響を色濃く受けた「新しいジャズ」で、当時は賛否両論もありましたが、今では「ジャズの古典」のひとつといえるものとなりました。オリジナルはLP2枚組全6曲で、5曲がマイルスのオリジナル。「ファラオズ・ダンス」のみジョー・ザヴィヌル作曲。録音は曲の断片ごとに行なわれ、ミュージシャンたちは全体像を知らなかったと伝えられています。

また、こんなエピソードも知られています。それはマスターが2種類あること。ここでのマスターとは、素材音源(8トラック)のテープをミックスダウン(2トラック・ステレオ)してコピーし、それを文字通り「切って貼って」編集した後の完成テープということになりますが、通常は当然ひとつしかありません。しかしこの作品については、1998年に素材音源に遡ってのミックスと編集をやり直して、同内容の新たなマスターを作ったというのです。以降のCDはすべてこのマスターが使われているので、それまでのものとは明らかに音質が違う、と、ここまではマニアならご存じでしょうが、その先があります。前掲『エレクトリック・マイルス』によれば、「ファラオズ・ダンス」はこの再編集によって途中の4秒間のキーボードのパッセージが失われ、その分、終了部分のフェイドアウトが長く取られているというのです。これが事実ならば、同じタイトルでも「別もの」ということになり、しかも「マイルスの最高傑作」とまでいわれた作品ですので、たいへん由々しき問題です。

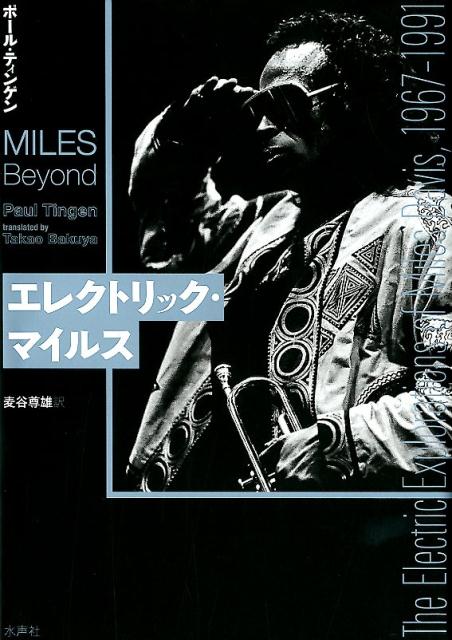

ポール・ティンゲン著・麦谷尊雄訳・水声社刊・2018年刊

(原題『Miles Beyond – The Electric Explorations of Miles Davis, 1967-1991』2001年)

マイルス・デイヴィス「エレクトリック時代」の研究書。評伝のほか、多くのミュージシャンのインタヴュー、アルバム解説や音源編集の詳細な分析も掲載されています。

でも、ふつうならCDはひとり1枚しか買いませんよね。比較のしようがありません。が、私は発売時期の異なる5セットを持っていましたので、比較検証してみました(1枚は4チャンネルLPなのでとりあえず除外)。素材は以下の4枚。

1)『ビッチェズ・ブリュー』1979年/日本版LP

2)『Bitches Brew』1987年/カナダ盤CD/「Digitally Remastered Directly From The Original Analog Tapes」表示あり(アメリカ盤と同じと思われるもの)

3)『Bitches Brew: 40th Anniversary Collector’s Edition』2010年/アメリカ盤CD/「リミックス」のクレジットあり

4)『ビッチェズ・ブリュー – SACDマルチ・ハイブリッド・エディション』2018年/日本盤CD/「70年に発売されたアナログ・マスターからの最新マスタリング」

リリース順です。アメリカ盤オリジナルLPも現行の通常商品もないのですが、まあ違いはわかるであろうということで。まず、オリジナルLPと同じマスターと思われる2)と、リミックス後の3)を比較しました。前掲書によると、問題のキーボードの4秒喪失は8分29秒から。結果は、2)はあり、3)はなし。フェイドアウトはというと、2)より3)が長い! 指摘されているとおりでした。トータルタイムはテープ速度の違いか2)が7秒短いのですが、そこは百歩譲るとしても、キーボードの4秒は全員が「バーーーーーン!」と入る直前にぐっと静かになる部分なので、この違いはかなり大きいです。しかし、「マスターを作り直す」というのは大きな決断だったにもかかわらず、この結果はいくらなんでも杜撰すぎるのでは……なのですが、残る1)と4)を聴いてびっくり。なんと3)と同じヴァージョンなのです! これは前掲書では見逃されています。

1998年の「リミックス」が原本としていたのは、アメリカ盤マスターではなく、日本盤(と同じ)マスターだったのです。言い換えると、発表当初の1970年から世界には少なくとも2種類のマスターが存在したということです。複雑に編集したマスターを2本も作ることは考えられませんので、サブマスターや海外用のマスターは、当然「マスターのコピー」ということになるでしょうが、どうして(わざわざ4秒カットという)別マスターが存在していたのでしょうか? そしてどうして「リミックス」ではその別マスターを原本としたのでしょうか?

ついでにもう一歩突っ込んで調べてみました。日本盤LPの曲の長さですが、1970年の初発売盤(=4)は20分07秒なのですが、79年発売盤(=1)以降は19分25秒になっているのです。1)と4)のヴァージョンは同一で(波形編集で確認)、この違いはテープスピードによるものですが、ここで別テープに差し替えがあったのか、スピードを調整しただけなのかはわかりません。しかしその時点で何かしらの変更があったことは推測できます(ちなみにCDは20分05秒あたりを中心にばらつきが多い)。

音楽データベース・サイトのDiscogsによれば、『ビッチェズ・ブリュー』の商品(LP、CD、テープ)は、現在までに世界で179種類がリリースされ、アメリカでは45種類、日本では26種類もあります。というわけで、4種類のサンプルでは真実究明にはまったく足りないのですが、『ビッチェズ・ブリュー』(の「ファラオズ・ダンス」)は2種類のヴァージョンが存在すること、「リミックス」は失敗というわけではない、ということははっきりしました。

比較するなら、まずアメリカ盤オリジナルを確認することが必要ですが、たいへんに高価ゆえちょっと考えてしまいますね。そもそも(ふつうに)マスターが1種類なら悩むこともないのですが、これは50年後にセットされたテオ・マセロが仕込んだ時限爆弾だったのかな?

文/池上信次

フリーランス編集者・ライター。専門はジャズ。ライターとしては、電子書籍『サブスクで学ぶジャズ史』をシリーズ刊行中(小学館スクウェア/https://shogakukan-square.jp/studio/jazz)。編集者としては『後藤雅洋著/一生モノのジャズ・ヴォーカル名盤500』(小学館新書)、『ダン・ウーレット著 丸山京子訳/「最高の音」を探して ロン・カーターのジャズと人生』『小川隆夫著/マイルス・デイヴィス大事典』(ともにシンコーミュージック・エンタテイメント)などを手がける。また、鎌倉エフエムのジャズ番組「世界はジャズを求めてる」で、月1回パーソナリティを務めている。