文/印南敦史

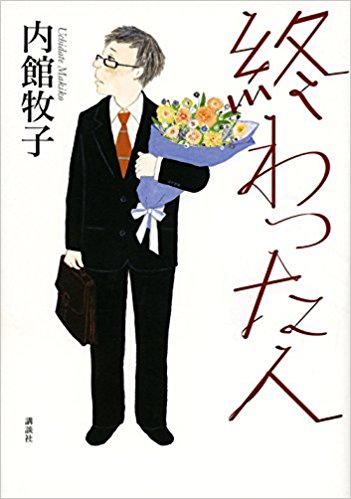

2015年に発表された内館牧子のベストセラー『終わった人』は、定年を迎えた元エリートサラリーマンを主人公とした“定年小説”。すでに読んだという方も多いとは思うが、映画化もされ、それに合わせて文庫化もされているので、改めて取り上げてみることにしてみたい。

主人公の田代壮介は、東大卒業後、国内トップのメガバンクに就職したエリートサラリーマン。ところが出世コースから外れて子会社に出向させられ、そのまま定年を迎えることになる。

定年後も続く東大出のエリートのプライド

定年って生前葬だな。

俺は専務取締役室で、机の置き時計を見ながらそう思った。あと二十分で終業のチャイムが鳴る。それと同時に、俺の四十年にわたるサラリーマン生活が終わる。六十三歳、定年だ。

明日からどうするのだろう。何をして一日をつぶす、いや、過ごすのだろう。(本書5ページより引用)

この冒頭の数行からは、定年を迎えようとしている男の物悲しさを感じ取ることができるだろう。しかし、実はそうではない。どうやら彼には、「定年後は思い切り好きなことができる」と考えられるような柔軟性が欠けているらしいのだ。

なにしろ、定年を「第二のスタート」だと考える人について「負け惜しみとしか思えない」と言うのである。「それが自分を鼓舞する痛い言葉にしか聞こえないことに、ヤツらは気づきもしないのだ」とも。同年代であるはずの「ヤツら」と自分を、完全に分けて考えているのである。

六十三歳、まだ頭も体も元気だ。幾らでも使えるし、このまま専務として残っても、他のヤツらよりずっと働ける。(本書6ページより引用)

つまりそれは、東大を出てエリートコースを突っ走ってきたが故のプライドなのだろう。事実、彼はその後、なにをやってもその殻から抜け出すことができない。

フィットネスクラブに入会すれば、「年を取るとどうして男は痩せこけ、女はぶ厚くなるのだろう。(中略)ああ、俺はごめんだ。ここに来るくらいなら、何もやることのない方がマシだ」と、“ジジババのサロン”で楽しそうにしている人たちを心のなかで徹底的に蔑む。

ハローワークで見つけた小さな会社へ面接に行ってお茶を出されれば、「紺に白の水玉模様の茶碗に、馬のションベンかというような薄い出がらし、何だか悲しい」と“上から目線”の思いを抱き、しかし「東大法学部出身者は当社のような小さな会社には場違い」だと丁重に断られれば、不快感を露わにする。

早い話、エリート意識から逃れることのできない、ものすごく「イヤなヤツ」なのである。たとえばある部分に「俺はプライドが許さなかったから、雇用延長は断った」というフレーズが出てくるのだが、この中途半端な「プライド」こそが、この男のすべてなのだ。

だから本音をいえば、読みながら「この中途半端なプライドとやらが、早くズタズタになってくれないかな」と感じたりもした。それほどストーリーに引き込まれたわけだが、しかし著者はあえて、傲慢な彼を傲慢なまま描き続ける。

思わず笑ってしまったのは、自分に好意を寄せているかもしれない30代女性を熱海のホテルに呼び寄せ、あわよくば……と立てた計画が失敗に終わった場面である。

「まだタクシーありますよね」

耳を疑った。タクシーで東京まで帰るというのか。

声も出ない俺に、久里はバッグからホテルのカードキイを出した。

「まさか、東京までじゃありませんよ。熱海駅前のビジネスホテル」

「ここに泊まるんじゃないのか」

「こんな高級ホテル、泊まれませんよォ」

もう抑え切れなかった。

「ちょっと待てよ。俺の部屋にだよ。男に『泊まれるか』って訊かれたら、男の部屋だということくらい、十分にわかるだろう。小学生じゃないんだ」

久里は答えない。十分にわかっているのだ。

六十五にもなろうという男が、ここで騒げば騒ぐほどみっともない。みじめだ。だが、この辱めは許せなかった。(本書6ページより引用)

「小学生じゃないんだ」とは、誰に向けた言葉かと呆れてしまう。しかし「この辱めは許せなかった」という表現からもわかるとおり、“誰よりも偉い”彼は、自分より“下”の人間に不快な思いをさせられることが許せないのである。エリート人生のなかから得たのは、その程度のものなのだ。

だから、頼まれて社長の座についた会社が倒産してしまっても、そのことをなかなか人に伝えることができなかった。また“プライド”が邪魔をしたのだ。挙げ句、夫婦で積み上げてきたお金をその会社のために使ってしまったことで、妻からも愛想を尽かされる。

しかし、そんな彼にもやがて、心の内を明かす瞬間が訪れる。詳しく書いてしまったら読む楽しみがなくなるので伏せておくが、そこが本書最大のクライマックスだ。

著者は、なぜ主人公の田代を、ここまで醜く描いたのだろう? おそらくそれは、定年を迎えようとしている、あるいは迎えた人のなかにも、多少なりとも「田代のような人格」が棲んでいるからだ。

みんなが笑顔でい続けられる夢のような世界であれば、きっと楽に読めたのだろう。しかし現実に、そのような世界は存在しない。だからこそ、その部分を際立たせたのではないだろうかということだ。

しかも田代は、“いそうで、いない”、“いなさそうで、どこかにきっといる”、そんなギリギリのキャラクターになっている。だからこそ、それが結果的には読者の共感や、あるいは反感(とまではいかないにしても)につながっていくのではないか。

そう考えると、非常によくできた小説であると言わざるを得まい。

【今回の定年本】

『終わった人』

(内館牧子 著、講談社文庫)

文/印南敦史

作家、書評家、編集者。株式会社アンビエンス代表取締役。1962年東京生まれ。音楽雑誌の編集長を経て独立。複数のウェブ媒体で書評欄を担当。雑誌「ダ・ヴィンチ」の連載「七人のブックウォッチャー」にも参加。著書に『遅読家のための読書術』(ダイヤモンド社)『プロ書評家が教える 伝わる文章を書く技術』(KADOKAWA)『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)などがある。新刊は『人と会っても疲れない コミュ障のための聴き方・話し方』(日本実業出版社)。