ビタミンD不足の子どもに多い難病

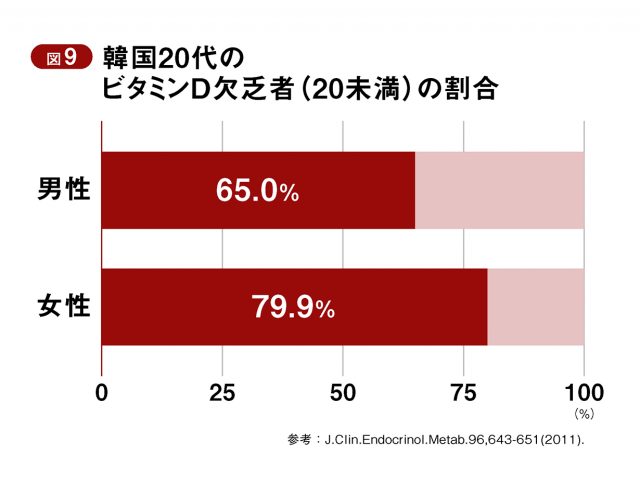

上のグラフ(図9)が示しているのは、韓国の若い世代の血中ビタミンD濃度についての調査結果です。

これを見ると、20代男性の65%が、女性に至っては8割が血中ビタミンD濃度20未満という数値です。

日韓共通して若い女性は、お肌のために日光を避け、また魚もあまり食べないのでしょう。当然と言えば当然の結果なのかも知れません。

しかしながら、「当然だね」で済ませている場合ではないのです。

血中ビタミンD濃度が低いお母さんから生まれてくる赤ちゃんは、やはりビタミンDが欠乏するからです。

また、血中ビタミンD濃度が低いお母さんの母乳栄養で育てると、子どものビタミンD欠乏度合いがひどくなります。その結果、子どもが「くる病(小児骨軟化症)」にかかりやすくなります。

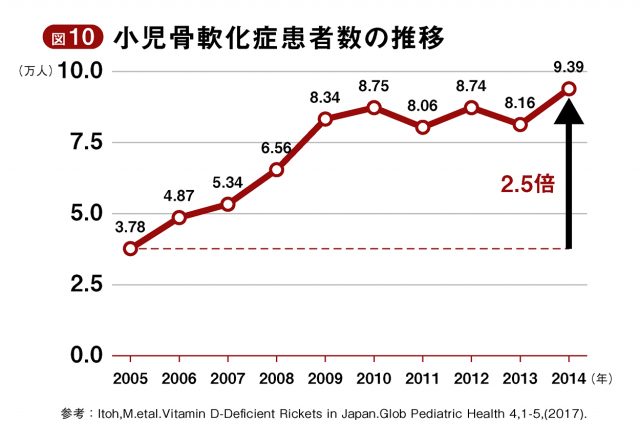

くる病について、私は過去の遺物だと思っていました。ところが、赤坂ファミリークリニックの伊藤明子院長によれば、10年間で患者数が2.5倍にも増えていることがわかっています(下、図10参照)。

大阪市立総合医療センターの依藤亨・小児医療センター長は、2008年に「頭蓋ろう」の赤ちゃんが増えていることを指摘しています。

頭蓋ろうは、くる病の初発症状で、赤ちゃんの頭頂部や後頭部が固まらずにペコペコした感じになります。小児科の臨床現場で、こうした所見の増加が深刻な問題となっているのです。

実際に、日本外来小児科学会の発表によれば、母乳栄養を中心に育った乳児(0~6カ月)の75%がビタミンD不足で、50%が欠乏状態だったと報告されています。

昔と比べて、今は高齢出産が増え、新生児の健康リスクが懸念されています。それに加えて、お母さんは日に当たらないからビタミンDがつくれず、魚を食べないから食事からのビタミンDも摂れない。こういう状況では、赤ちゃんの骨に問題が起きてもちっとも不思議ではありません。

もちろん、母乳には免疫に関わるタンパク質など重要な成分が含まれています。でも、現代女性の母乳には、圧倒的にビタミンDが足りません。

残念なことですが、母乳信仰は捨てて、栄養素を調整したミルクを与えることも選択肢の1つです。

満尾正(みつお・ただし)/米国先端医療学会理事、医学博士。1957年横浜生まれ。北海道大学医学部卒業後、内科研修を経て杏林大学救急医学教室講師として救急救命医療の現場などに従事。ハーバード大学外科代謝栄養研究室研究員、救急振興財団東京研修所主任教授を経た後、日本で初めてのアンチエイジング専門病院「満尾クリニック」を開設。米国アンチエイジング学会(A4M)認定医(日本人初)、米国先端医療学会(ACAM)キレーション治療認定医の資格を併せ持つ、唯一の日本人医師。著書に『世界最新の医療データが示す最強の食事術 ハーバードの栄養学に学ぶ「究極の健康資産」の作り方』(小学館)など。

ハーバードの栄養学に学ぶ究極の「健康資産」の作り方』