マネジメント課題解決のためのメディアプラットホーム「識学総研(https://souken.shikigaku.jp)」が、ビジネスの最前線の問題を解説するシリーズ。今回は、初めて管理職に昇進したときに、これだけは押さえておくべきポイントについて解説します。

いざ、管理職へ昇進した際に「自分にはマネジメントはできない」と思ってしまう方は多くいます。その原因は環境側、つまり、会社側の責任(環境整備と管理者教育の不足)です。

では、どのように環境整備をするのか。また、管理者をどのような教育すべきなのか、考察していきましょう。

そもそも階級別の役割とは?

階層別の役割は、トップマネジメント(経営層)、ミドルマネジメント(管理層)、ロワーマネジメント(一般層)に分かれます。

トップマネジメントは、資本を効率良く運用(投下した資本に対して適切な利益を確保)するための「方針・戦略の意思決定」。ミドルマネジメントは、事業で利益を生み出すために、経営層が決定した方針・戦略を執行・運用。ロワーマネジメントは、指示された業務を効率良く遂行することが役割です。

主任とチームリーダー・マネージャーの違い

チームリーダーやマネージャーは、チームを管理・統括する人材のため、ミドルマネジメントに当たります。

チームリーダー(係長クラス)とマネージャー(課長・課長クラス)の違いは、責任範囲の大きさです。例えば、チームリーダーは5名チーム(係長1名+部下4名)、マネージャーは11名チーム(課長1名+係長チーム×2)というイメージです。

注意すべき点は、主任とチームリーダーの意味を間違えているケースです。例えば、主任の役割は、野球で例えると、キャプテン(プレイヤー)、チームリーダーは監督(マネージャー)です。主任に部下育成を求めると、部下が混乱します。主任は、役職の中では最下位で、現場で熟練したスキルのある人に与えられることの多い、プレイヤーのポジションです。

ですので、チームリーダーは自分のプレイヤーとしての成績が良かったからOKなどと思わずに、チームの勝ち負けにこだわるのが大切です。

評価項目の考え方

評価項目はKGI(重要目標達成指標)とKPI(重要業績評価指標)に連動させることが大切です。

売上や利益など大きな結果がKGI、契約件数や単価など経過寄りの結果がKPIと押さえておくとよいでしょう。イメージ的には、KGI側を評価項目とし、KPI側を管理項目とするのがおすすめです。

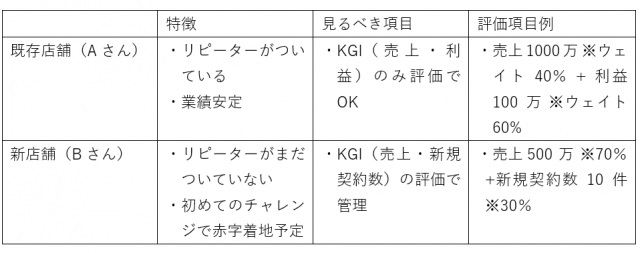

注意点は評価項目は平等に設定することです。例えば、部下のAさんは既存店舗の店長。Bさんは新規店舗の店長だとすると、この2人の評価項目を全く同じに設定することは平等とは言えず、不平等感から免責が発生するリスクがあります。ですので、特徴・前提に合わせて部下の目標設定をすることが大切なのです。

上記、表は一例です。見るべき項目と評価項目は必ずしも部下が全員一緒だとは限りません。前提条件をみてから評価項目を設定することが大切です。

【評価のコツ】評価期間3か月(×2回 ※平均値)、査定期間6か月を推奨

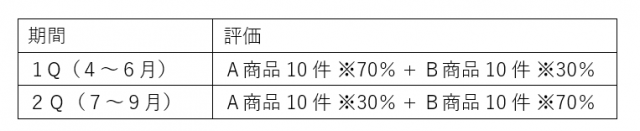

部下の評価期間を短くすることで、戦略を柔軟に設定することが可能です。例えば季節要因やマーケットの変化が激しい商品の販売を考えてみましょう。

このように評価の重みづけを行うことで、上司と部下の認識が正しく同じ方向を向くことが可能です。

【評価のコツ】マイナス査定を入れる

チームリーダーに評価決定の権限がある場合には、マイナス評価を導入するのも一つの手です。マイナス査定を入れるとかわいそうだと感じる管理職の方は少なくありませんが、成果を出していないのにそのままの給与・査定をキープさせることは、結果として部下の成長を妨げることになります。

| マイナス評価がないケース | マイナス評価があるケース |

| 1.成果が出ない | 1.成果がでない |

| 2.給与は下がらない | 2.給与が下がる |

| 3.本人(自己評価)は下がっていない →周囲(他者評価)との認識のずれが生まれ始める | 3.本人(自己評価)は下がる →周囲(他者評価)との認識はずれない |

| 4.努力をしない | 4.努力をする |

| 5.降格・人事異動が発生する | 5.成長する |

成長とは「できなかったことが、できるようになる」ことです。つまり、マイナス評価は、「今後の伸び(できなかったことの認識)を明確にしてあげること」につながります。逆にマイナス評価を先延ばしにしていても、結果降格や人事異動などにつながっていくため、部下のためにはならないというロジックになります。

組織運営は見える化(因数分解)、分ける化(数値化)がポイント

年度目標→半期→四半期→月次→週次に分解して、上司は部下に明確なゴールを設定してください。売上や利益を因数分解すると、「客数×単価×購入点数、新規と既存……」というように基準が作れるようになります。

「目標と結果の差分が可視化されて、どこに問題があるのか、原因はなにか。次は何をしたら良いのか」と分析ができるようになるので、部下は適切な行動変化(上司への権限上申)を考えられます。

組織運営は週1回、上司と部下の約束の会議を用意するのも大切

週次会議にて、次週の目標と行動変化を約束するのも効果的な運用方法の一つです。

上司が知るべき項目は、過去ではなく、未来。次どのような結果を出すのか、どうやって達成するのかです。よって、部下とは「次週10件やります。そのため、プランAをやります。根拠はA´です」のような、約束のコミュニケーションが重要です。この体制を構築できれば、マネジメントはぐっと楽になります。

これを実現するためには、事実を正しく把握できる状態(見える化、分ける化)が必要です。

仮に部下から言い訳がでるのであれば、「責任>権限(意識上、権限が足りないと認識している状態)」です。「欲しい権限や変えて欲しいルールはないですか?」や、このほか「疑念があれば、躊躇なく相談してください」というスタンスで、心理的安全性を担保してあげることも必要でしょう。

とにかく事実ベースで部下から報告をさせることが、初心者チームリーダーが心得たい管理職としての「技」です。

まとめ

この記事をまとめると、下記のようになります。

1:リーダーとマネージャーの役割は「チームの成果の最大化」、「部下を成長させること」

2:KGI(重要目標達成指標)は評価項目、KPI(重要業績評価指標)は管理項目

3:評価期間3か月、査定期間6か月

4:マイナス査定を入れる

5:見える化(因数分解)、分ける化(数値化)

6:週1回、約束の会議(次週の結果と行動変化)

ぜひ、管理職としての一歩を踏み出してください。

識学総研:https://souken.shikigaku.jp

株式会社識学:https://corp.shikigaku.jp/