取材・文/柿川鮎子 写真/木村圭司

今から約140年前の明治10(1877)年、貝塚を発見したエドワード・シルベスター・モースは日本の「お雇い外国人」として来日しました。滞在中、見聞きした日本の伝統文化や芸術、庶民の暮らしを丹念に記録しました。モースはハーバード大学の比較動物学博物館に勤務していた動物学者で、東京大学の初代動物学教授でもあったため、日本の動物に関して特に興味深く観察しています。

蒸気機関車の車窓から大森貝塚を発見したモース(1838~1925年)

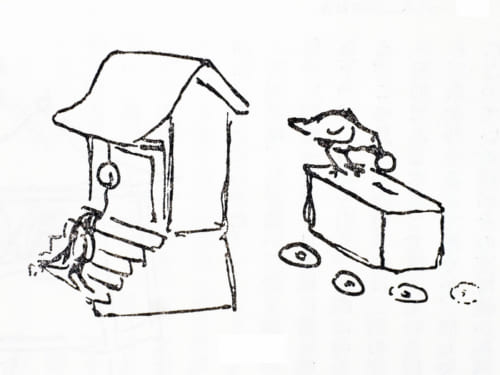

特に現在、ほとんど見ることができない「小鳥の芸」には感銘を受け、イラストともに詳細を記録しています。モースはこの芸を浅草の見世物小屋で見物し、「私が見たもののなかで最も興味のある、訓練された動物の芸当であった」と著作『日本その日その日』(平凡社刊、石田欣一訳)に書き残し、イラストを描いています。

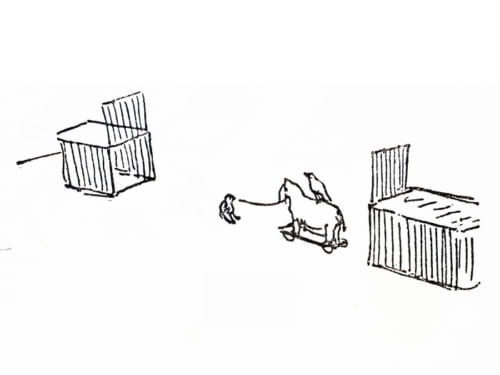

モース画、小鳥の馬乗り芸

最初に見た馬引き芸では、テーブルの上に、鳥が一羽ずつ向き合った籠に入れられていました。芸人がその籠の入り口を開けると中からさっと二羽の小鳥が飛び出します。小さなおもちゃの馬の背に一羽が乗り、もう一羽はクチバシで馬の綱をくわえて、卓の上をあちこちヒョイヒョイと曳いて回りました。モースは「鳥が籠から出て自分の芸当をやるのが、如何にも素早いのは愛嬌たっぷりであった」と大喜びです。

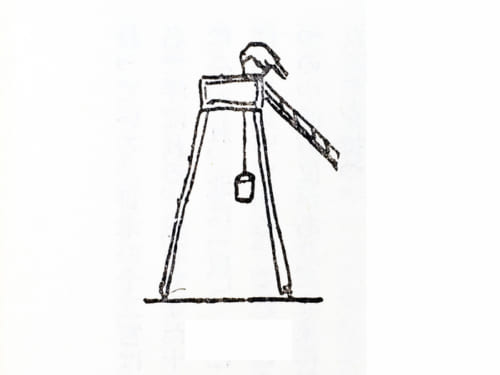

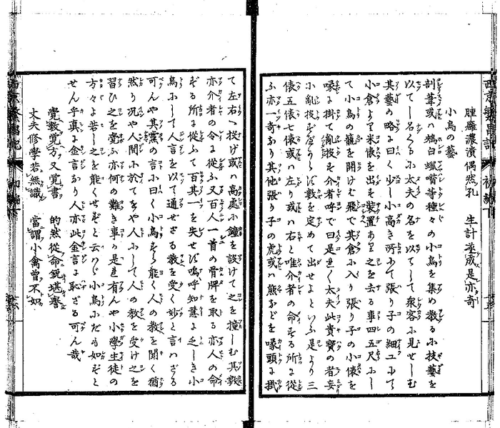

同、江戸に多かった火消し芸

次は階段がついた櫓(やぐら)が出てきました。櫓の上から、糸で吊り下げられたバケツがぶら下がっています。一羽の鳥が登場して、はしごを一段一段登り、上方の櫓(やぐら)に行ってから、クチバシでバケツを引き上げます。引き上げる時、手繰った糸を上手に足で抑えながら引き上げるという芸の細かさ。モースは感銘を受けます。

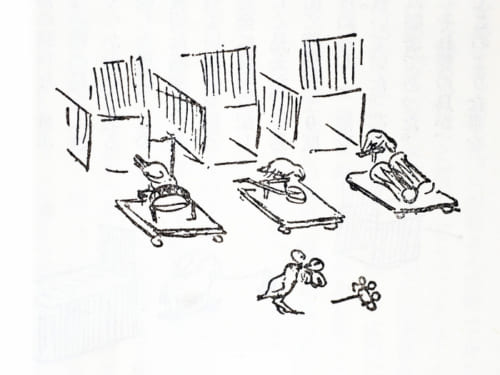

一羽ずつ違う楽器を使った合奏芸

卓の上に4羽の小鳥が出てきて、3羽が小さな台に取り付けた太鼓と三味線、鼓(つづみ)をつつき、1羽は鈴などの鳴り物を振り回して演奏します。「勿論音楽も、また拍子も、あったものではないが、生々とした騒ぎが続けられ、また、鳥が一生懸命に自分の役をやるのは、面白いことであった」と書き残しています。

寺の鐘撞きの芸

籠から出た鳥が、階段のついたお寺の鐘を撞く芸も披露しました。小さな鐘つきのお堂には階段が付いており、小鳥が上手に階段を登って、鐘を撞く撞木(しもく)に下がった糸をくわえて、上手にたたきました。イラストに描かれた小鳥は両足をふんばって、力強く鐘を突いている様に見えます。

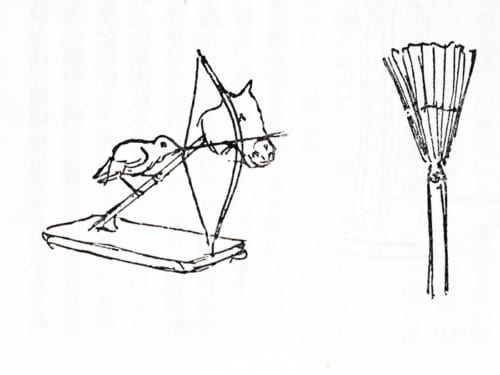

那須与一の弓矢芸では扇を矢で射落とす

弓矢で扇を射落とす芸では、小鳥が使う道具の細工にも目をつけています。木の台には木馬の頭がついた棒が斜めに差し込まれていて、棒には糸が引っかかるように刻み目がついています。弓矢の糸はこの刻み目にかかっていて、それをヤマガラがクチバシで器用に外すと、矢が放たれ、支柱に乗った扇が倒れる仕組みです。なぜ、矢が放たれるのか、その仕組みをきちんと観察していました。

小鳥のお詣り芸

神社にお詣りする時はガラガラと鈴を鳴らして、お賽銭を入れます。モースは日本人のお詣りの作法を知っていました。人と同じように鈴を鳴らし、小銭をお賽銭箱に入れる小鳥の芸に感動しています。

掛け軸を下げる芸当

モースが「最も驚くべき芸当」としているのが掛け軸を下げる芸でした。小鳥が卓の上から3本の懸物を順に取り上げて、小さな木にある釘にそれを掛けます。「釘に届くために、鳥は低い留木にとび上がらねばならぬ。小鳥を、このような行為の連続を行うべく仕込むには、無限の忍耐を必要とするに相違ない」と高く評価しています。

ほかにも傘を頭上にかざして長い梯子を走り上り、綱渡りをする芸や、札を拾い上げて箱に入れて蓋をする芸も披露しました。小型の鳥だけでなく、中型から大型のオウムも登場し、「いかがですか」「さようなら」と交互にしゃべる芸も見せています。モースは「どうして鳥を、絵画を拾い上げ、それをそれぞれに適当に刺した釘にかけるように仕込んだかは、我々には想像もできない」と感動しています。

明治新撰西京繁昌記 (著・大谷仁兵衛他、1877年刊、国立国会図書館アーカイブズ)では米俵を曳く小鳥芸が紹介されている

モースは芸をする小鳥を「我が国のスズメより小さくて非常に利口な、日本産の奇妙な一種の鳥」と書き、鳥の種類は明記していませんが、浅草の見世物小屋で主に使われていたのはヤマガラでした。芸の覚えが良く、人によく慣れる日本の固有種のひとつです。日本では都内でもよく観察できる野鳥ですが、外国人愛鳥家には大人気で、日本で見てみたいと人気の野鳥です。

ヤマガラの他に、明治新撰西京繁昌記 ではホオジロが使われていたと書かれています。小鳥芸は平安時代から行われてきた、日本の伝統芸のひとつで、モースの時代にはさかんに行われていました。しかし、鳥獣保護法が制定され、野鳥の捕獲が禁止されて以降、芸を仕込む職人が激減し、今ではほとんど見ることができません。

■日本人と野生動物の関係に驚くモース

モースは日本人が鳥と親しみ、芸を教えて飼い慣らす姿に感動すると同時に、野鳥を自分たちと同じ命ある仲間として認識している点に驚きます。ある家では野生のカルガモ親子が勝手口から入ってきますが、追い立てることなく自然に受け入れていました。

「一番良い部屋の天井近くにツバメの巣がかかっている家が多い」と、部屋に入ってくるツバメと共存している姿にも感動しています。ツバメの巣の下に小さな棚を設置して、ヒナや巣が落ちないように補強している優しさにも気づきます。

当時の日本人は野鳥だけではなく、あらゆる動物に寛容でした。ある時、モースは日本の子供に、ふざけて犬が咬むような仕草をしてみました。ウーッとふざけて脅かすお遊びで、欧米の子供ならばキャっと驚いて引っ込むでしょう。でも、子供は犬が咬むということが理解できず、ポカンとしています。子供の親はモースに「日本の犬は咬みつかない」と言いました。

さらにある日、モースは旅の途中で、松の木に大きなワシが止まるのを見つけました。すると、前を歩いていた日本人たちは、そのワシを写生しようと、そろって筆記具を取り出して描き始めたのです。「欧米人ならば、絵筆ではなく、猟銃を欲しがっただろう」と、日本人の動物愛護の精神に感動しています。

日本人の思想や文化に感動したモースは、3回来日し、その都度、膨大な日記や記録を書き残してくれました。その中のひとつ、「日本その日その日」はイラストを見るだけでも楽しく、現代の私達を、古き良き時代に誘ってくれます。

文/柿川鮎子

明治大学政経学部卒、新聞社を経てフリー。東京都動物愛護推進委員、東京都動物園ボランティア、愛玩動物飼養管理士1級。著書に『動物病院119番』(文春新書)、『犬の名医さん100人』(小学館ムック)、『極楽お不妊物語』(河出書房新社)ほか。

写真/木村圭司