取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆

主食はバナナかパンのいずれかを選択。現代日本画壇を牽引する作家の、尽きぬ制作の糧は、糖質控えめの朝食にある。

【手塚雄二さんの定番・朝めし自慢】

前列左から時計回りに、ハムとソーセージ(ザワークラウト・マスタード)、バナナ、牛乳、野菜サラダ(フリルレタス・ベビーリーフ・ブロッコリー・ブロッコリースプラウト・プチトマト・トウモロコシ)、紅茶。野菜サラダには塩とオリーブオイルをかけることもあるが、多くはそのままハムやソーセージに巻いて食す。そのハムやソーセージは10数年前、写生に出かけた長野県軽井沢で出会って以来、朝の定番となったという。

バナナに代わってトーストが登場することも。8枚切りの食パン1枚に、自家製のアンズジャムを塗る。生アンズは、軽井沢のジャム店『沢屋』(電話:0267・46・2400)から取り寄せている。

朝7時に起床。朝食は7時半頃。「朝食や休憩時の飲み物は紅茶、来客時はコーヒーや日本茶が決まり。昼は麺類、夜は茶碗に半分ぐらいのご飯が定番です」と手塚雄二さん。ガラス窓越しに坪庭が見えるダイニングルームで。

日本画の革新者・横山大観に〈一切の藝術は無窮を趁ふの姿に他ならず〉という書がある。〈無窮を趁ふ〉とは、〈永遠を求める〉ほどの意味である。奇しくも高校生の時に、しかと意味はわからぬままにこの言葉に感銘を受けた手塚少年は、10年後の院展(※日本美術院主催の展覧会で、日本画公募展の最高峰)図録で再びその言葉と巡り合う。

「何か運命的なものを感じ、衝撃と感動すら覚えた。以降、迷いや不安、希望を作品にしてきました」

風景画に日本人の精神を宿す作家、手塚さんはそう振り返る。

昭和28年、神奈川県に生まれた。幼い頃から絵が得意であった手塚少年は、漠然と画家を志し、高校生の時に明確に東京藝術大学の日本画科を志望する。5年目にしてようやっと合格。平山郁夫に師事するが、最初から風景画を描いていたわけではない。

「当初は寓意的な人物を作品にしていましたが、思いがけず発想の枯渇に襲われた。30歳を過ぎた頃です。一から写生をし直そうと風景のスケッチを始めた。夢中で水辺や道を描いていると、その先に希望があった。私は風景画を描くことで救われたのです」

それは、自然の中に永遠のテーマとなる希望を見た瞬間だった。

絵のために食生活は節制

「平凡な日常こそ宝物だ」というのが、手塚さんの口癖である。絵を描くことに行き詰まった30歳過ぎに長女が誕生したが、妻は長期入院。妻に早く元気になってほしい、娘が健やかに育ってほしい、一枚でも良い絵が描けるようになりたい。そう願って、絵に祈りを込めて描いていた。その後、精進が結実して院展の文部大臣賞、内閣総理大臣賞など数々の賞を受賞。

そんな手塚さんの日常は規則正しい。朝食後、8時半頃からアトリエに入る。その朝食は糖質を抑えた献立だ。

「両親ともに糖尿病だったので、太るとその心配がある。実は甘党で、揚げ物も大好物。基本的に野菜は好きではないのですが、そこは節制と我慢。毎日、朝と夜の2回体重計に乗り、500gの増減を維持。それもこれも一枚でも良い絵を描きたいですからね」

運動嫌いを自認するが、教鞭を執る東京藝大までは10分ほどの徒歩通勤。また朝と晩、20回ほどのスクワットが最近の日課である。日本画家は前屈みで箔を貼ったりするので、腰痛にならぬための備えだという。

秋田の山道を描いた『こもれびの坂』(平成8年)。木々の間から光が降り注ぎ、光片がダイヤモンドダストのようにキラキラと舞う。画面の奥からにじみ出るような光の表現は、手塚作品の真骨頂だ。116.7×83.5cm。

自宅2階にあるアトリエ。棚には所狭しと絵の具瓶が並ぶ。これは鉱物を原料とした粉末状の天然岩絵の具で、接着剤となる膠で溶いて自分だけの色を作る。「絵の具と対峙する、この時間が好きです」と手塚さん。

日本画と茶道具との時空を超えた美の競演を楽しむ

朝食後、制作に取り掛かる前に一服の薄茶を楽しむ。心を落ち着かせ、絵を描く動機づけにもつながるという。3年前に自宅隣に建てた『桜木庵』で。設計は東京藝術大学名誉教授の益子義弘さん。

20年ほど前から茶道を始めた。自分にないものに挑戦し、モチベーションという筋力を身につけるには、茶道の世界にそのヒントがあるのではと思い至ったからだ。

「道具に銘をつけるのは茶道の世界だけでしょう。加えて、茶道は総合芸術です。その場となる茶室は日本文化が凝縮された、緊張ある美術的空間。これからはその空間を構成するひとつの要素としての日本画、それも究極の一枚を追求したいと思っています」

茶室『桜木庵』へと誘う露地。飛石と手水鉢を配し、自然の趣を生かしている。手塚さんは「茶室もそうですが、露地も茶道の決まり事に縛られぬ空間を目指しました」という。

たとえば今、茶室には岡倉天心の書が掛かっている。安土桃山時代の水指に江戸時代前期の茶釜、細川護煕さんの茶碗を使う。ここに手塚さんの日本画を飾れば、時空を超えた美の競演となるだろう。

茶道との出会いをきっかけに、自然と向き合う作品から内なる自然、内なる宇宙へと、その作風はさらに深化を続けるに違いない。

手塚さんが蒔絵を施した茶道具の棗。銘は「思ひそめにし」。軽井沢で採取したハート形の葉をモチーフに、漆に日本画家ならではの金泥と砂子(金銀の箔を細かい粉にしたもの)で蒔絵にしている。

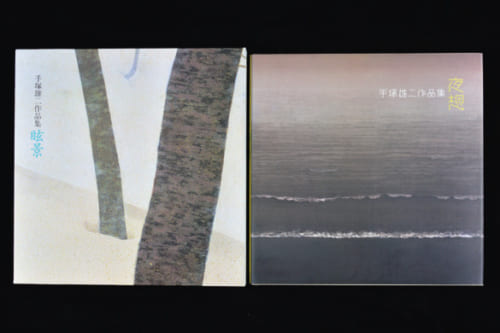

作品集『眩景』(左)は、初期から平成10年までの代表作を網羅。繊細な技法で力強く描かれた数々の作品から、創作の歩みを辿たどる。『夜想』は平成11年以降の作品を収録。部分アップや素描から制作の秘密にも迫る。(小学館 電話:03・5281・3555 在庫僅少)

※この記事は『サライ』本誌2018年12月号より転載しました。年齢・肩書き等は掲載当時のものです(取材・文/出井邦子 撮影/馬場隆)。